企業やお店の信頼性を高め、新規顧客獲得や売上アップにつなげるために、ホームページは欠かせない存在です。

しかし、いざ制作を依頼しようとすると「費用はどれくらいかかるのか?」「制作会社とフリーランスでは何が違うのか?」といった疑問が出てくる方も多いのではないでしょうか。

本記事では「ホームページ作成 会社 費用」をテーマに、依頼先別・目的別・規模別の費用相場を徹底解説します。

さらに、費用が高くなる理由やコストを抑える方法、補助金の活用術まで網羅。制作の流れや会社選びのポイント、実際の事例も紹介するので、初めて依頼する方でも安心して予算を立てられる内容になっています。

「失敗しないホームページ制作」を実現するために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

- 1 ホームページ作成会社に依頼するメリット

- 2 ホームページ作成費用の相場を知る前に決めておきたいこと

- 3 ホームページ作成にかかる費用相場一覧

- 4 依頼先別のホームページ作成費用

- 5 目的別ホームページ作成費用:相場と特徴

- 6 規模別ホームページ作成の費用相場

- 7 ホームページ作成の料金内訳

- 8 ホームページ作成後にかかる運用コスト

- 9 ホームページ作成費用が高くなる理由とは?

- 10 ホームページ作成費用を抑える6つのポイント

- 11 ホームページ制作の流れとスケジュール感

- 12 ホームページ作成会社の選び方

- 13 事例紹介:実際の制作費はどれくらい?

- 14 制作会社に依頼する際の注意点

- 15 SEO・集客対策を含めたホームページ作成費用

- 16 ホームページ作成に必要な補助金や助成金の活用

- 17 ホームページをリニューアルする場合の費用目安

- 18 ホームページ作成後の効果測定と改善

- 19 まとめ:費用を最適化しつつ成果を出すホームページ作成

- 20 無料でWEBサイトを作成するなら「MAQE」

ホームページ作成会社に依頼するメリット

ホームページを自社で作成する方法もありますが、制作会社に依頼することには多くのメリットがあります。

とくに「専門知識とノウハウ」「品質保証とアフターサポート」の点で、ビジネス成果に直結する差が出やすいのが特徴です。ここでは、その具体的な強みを解説します。

専門知識とノウハウを活用できる

制作会社には、Webデザイン、コーディング、SEO対策、UI/UX設計など幅広い専門スキルを持つスタッフが揃っています。

たとえば、検索上位を狙うためのSEO内部対策や、ユーザーにとって使いやすいナビゲーション設計などは、専門知識がなければ十分に対応できません。制作会社に依頼することで、これらの技術をまとめて活用でき、高品質かつ成果につながるホームページを実現できます。

さらに、過去の制作実績をもとに「同業界で効果の高いデザイン」や「集客に強い導線設計」などのノウハウを提供してもらえる点も大きな魅力です。

品質保証とアフターサポートが手厚い

フリーランスや自作では難しい部分が、品質保証と公開後のサポート体制です。制作会社に依頼すると、納品前に必ず動作テストやチェックが行われるため、不具合が少なく安心です。

また、公開後も「更新方法のレクチャー」「セキュリティ対応」「トラブル時の迅速な修正」など、長期的なアフターサポートを受けられるのが一般的です。

とくに企業ホームページは、継続的に運用・改善することで成果が出るものです。そのため、信頼できる制作会社のサポート体制を利用できることは大きなメリットと言えるでしょう。

ホームページ作成費用の相場を知る前に決めておきたいこと

ホームページ制作の費用は、依頼先や規模、機能によって大きく変動します。

しかし、費用相場を調べる前に自社の目的や必要要素を整理しておくことが重要です。ここが曖昧なまま依頼すると、無駄なコストが発生したり、完成後に修正が必要になったりする可能性があります。

以下では、事前に決めておくべき3つのポイントを解説します。

ホームページの目的とターゲットを明確にする

まず最初に考えるべきは、ホームページを作る目的です。

新規顧客を獲得したいのか、採用活動を強化したいのか、既存顧客への情報発信を重視するのかによって、必要な構成や費用がまったく異なります。

また、ターゲットとなるユーザー像を明確にすることで、デザインやコンテンツの方向性が定まり、効果的な集客が可能になります。

たとえば、BtoB向けのコーポレートサイトと、10代・20代が利用するECサイトでは、必要なデザインや情報設計が大きく変わってきます。

デザインの方向性やブランディングを考える

次に重要なのが、デザインの方向性とブランディングです。

ホームページは企業や店舗の「顔」となるため、色使いやレイアウト、写真のテイストまで含めて、ブランドイメージを反映させることが求められます。

オリジナルデザインを追求する場合は制作費が高くなりますが、テンプレートをベースにカスタマイズする方法ならコストを抑えることも可能です。

この段階で「どこまでブランディングにこだわるか」を決めておくと、見積もりが明確になり、予算調整もしやすくなります。

必要なページ数・機能を洗い出す

最後に、必要なページ数や機能を具体的に洗い出すことが大切です。

トップページのほか、会社概要、サービス紹介、事例紹介、問い合わせフォームなど、どのページが必要かをリストアップしておきましょう。

さらに、予約システムやEC機能、会員ログイン機能などを追加する場合は、費用が大幅に変わります。

制作会社へ相談する前に、最低限必要なページ数と必須機能を整理しておくことで、不要な追加費用を避けつつ、目的に合ったホームページを作成できます。

ホームページ作成にかかる費用相場一覧

ホームページ作成の費用は、依頼先・規模・目的によって大きく変動します。

ここでは代表的なケースごとに相場を整理しました。あらかじめ目安を知っておくことで、見積もりを受け取った際に妥当性を判断しやすくなります。

依頼先別:制作会社・フリーランス・自作

ホームページを作る際の依頼先には、大きく分けて「制作会社」「フリーランス」「自作(クラウドツールやCMS)」の3つがあります。

| 依頼先 | 費用相場 | 特徴 |

| 制作会社 | 30万~300万円以上 | チーム体制で専門知識が揃っており、デザイン・SEO・システムまで一括対応可能。サポートが手厚い。 |

| フリーランス | 10万~100万円程度 | コストを抑えやすいが、スキルの幅や対応力は個人差が大きい。継続サポートは限定的。 |

| 自作(CMS/クラウドツール) | 0円~10万円程度(有料プラン込み) | WixやWordPressなどを活用すれば低コスト。ただし、専門知識がないと自由度やSEO対策に限界がある。 |

規模別:小規模・中規模・大規模

サイトの規模は、ページ数や必要な機能によって分類されます。規模が大きくなるほど工数が増え、費用も高額になります。

| 規模 | ページ数の目安 | 費用相場 | 想定ケース |

| 小規模サイト | ~10ページ | 10万~50万円 | 個人事業主・小規模店舗の紹介サイト |

| 中規模サイト | ~30ページ程度 | 50万~150万円 | 中小企業のコーポレートサイトや採用サイト |

| 大規模サイト | 50ページ以上 | 150万~500万円以上 | 大企業やECサイト、会員制システムを含むサイト |

目的別:コーポレートサイト・ECサイト・LPなど

ホームページの目的によっても必要な要素が異なるため、費用の相場に幅があります。

| 目的 | 費用相場 | 特徴 |

| コーポレートサイト | 30万~150万円 | 会社概要・サービス紹介・問い合わせフォームなどを中心に構成。企業の信頼性向上が主な目的。 |

| 店舗向けサイト | 10万~80万円 | 飲食店やサロンなどの予約フォーム・地図・メニュー掲載など、実用性重視の小規模サイト。 |

| ECサイト | 100万~300万円以上 | 商品登録・カート機能・決済システムなどを備えた販売特化型。規模により費用が大きく変動。 |

| ランディングページ(LP) | 10万~50万円 | 広告やキャンペーンに合わせて1ページ完結型で制作。デザイン力とコンバージョン設計が重要。 |

| 採用サイト | 50万~150万円 | 求人情報や社員インタビューを掲載。ブランディング性を重視。 |

| オウンドメディア | 100万~300万円以上 | 記事コンテンツを継続発信する仕組みを構築。SEO・CMS運用が必須。 |

依頼先別のホームページ作成費用

ホームページ制作の費用は、どこに依頼するかによって大きく変わります。制作会社・フリーランス・自作(クラウドツール)の3パターンそれぞれの特徴と相場を押さえておきましょう。

制作会社へ依頼する場合の相場と特徴

制作会社に依頼する場合の相場は、30万円〜300万円以上が一般的です。

チーム体制で進行するため、ディレクター、デザイナー、エンジニア、ライターなど各分野の専門家が担当し、総合的に高品質なホームページを制作できます。

【特徴】

- SEO対策やマーケティング戦略まで一括対応可能

- 制作進行が体系化されており、納期や品質が安定している

- 公開後の保守・サポートが充実している

その分、初期費用は高めですが、安心感と成果を重視する企業に向いています。

フリーランスへ依頼する場合の相場と特徴

フリーランスに依頼する場合の相場は、10万円〜100万円程度です。

制作会社に比べてコストは抑えられる一方で、依頼する人のスキルや経験によって仕上がりの差が大きくなります。

【特徴】

- 制作費を安く抑えたい場合に有効

- 直接やり取りできるため、柔軟な対応が期待できる

- サポート体制や納期管理は不安定な場合がある

小規模サイトや短期間のプロジェクトには向いていますが、長期的な運用サポートが必要な場合はリスクも考慮する必要があります。

自作・クラウドツールを活用する場合の費用

WordPressやWix、STUDIOなどのCMSやクラウドツールを使って自作する場合、0円〜10万円程度でスタートできます。

無料プランを利用すれば初期費用を抑えられますが、独自ドメインや有料テンプレート、追加機能を導入すると費用が発生します。

【特徴】

- 最低限のコストでホームページ公開が可能

- 自分のペースで更新できる

- 専門知識がないとデザインやSEO対策に限界がある

自作は費用面では魅力的ですが、時間的コストや専門性不足による集客効果の弱さが課題となります。

目的別ホームページ作成費用:相場と特徴

ホームページは目的によって必要なページ構成や機能が変わるため、費用にも大きな差があります。ここでは代表的な6種類のホームページについて、相場と特徴を整理します。

コーポレートサイト

費用相場:30万~150万円程度

会社の信頼性を高めるための公式サイトです。会社概要や事業内容、問い合わせフォームなどが中心で、ブランドイメージを伝えるデザインが重視されます。

中小企業の場合は50万円前後、大手企業ではデザイン性を強化した100万円以上の制作も珍しくありません。

店舗向けサイト

費用相場:10万~80万円程度

飲食店や美容室、サロンなど、店舗の集客を目的としたサイトです。メニュー、地図、予約フォーム、SNS連携など実用的な機能が求められます。

比較的シンプルな構成が多いため、テンプレートを活用すれば低コストでの制作も可能です。

ECサイト

費用相場:100万~300万円以上

商品販売のためのカート機能や決済システム、在庫管理などを搭載したサイトです。商品点数や機能の複雑さによって大きく費用が変わります。

ShopifyやBASEなどを使えば比較的安価に始められますが、本格的なオリジナルECサイトは高額になる傾向があります。

ランディングページ(LP)

費用相場:10万~50万円程度

広告やキャンペーンの着地点として、1ページ完結型で制作されるサイトです。デザインやコピーライティングにこだわり、コンバージョン率を最大化する設計が求められます。

短期間で成果を出したい企業に向いています。

採用サイト

費用相場:50万~150万円程度

求人情報や社員インタビュー、福利厚生の紹介などを掲載し、求職者に企業の魅力を伝えるサイトです。

採用強化を目的に独立した採用サイトを設ける企業も増えており、ブランディング要素を取り入れた構成が特徴です。

オウンドメディア

費用相場:100万~300万円以上

自社で記事やコラムを発信し、SEOやコンテンツマーケティングを通じて集客を狙うサイトです。CMS構築、記事投稿の仕組み、SEO設計が必須になります。

長期的な運用が前提となるため、初期投資だけでなく継続的な運用コストも考慮する必要があります。

規模別ホームページ作成の費用相場

ホームページの制作費用は、ページ数や必要な機能の規模によっても大きく変動します。小規模・中規模・大規模に分けて相場を見てみましょう。

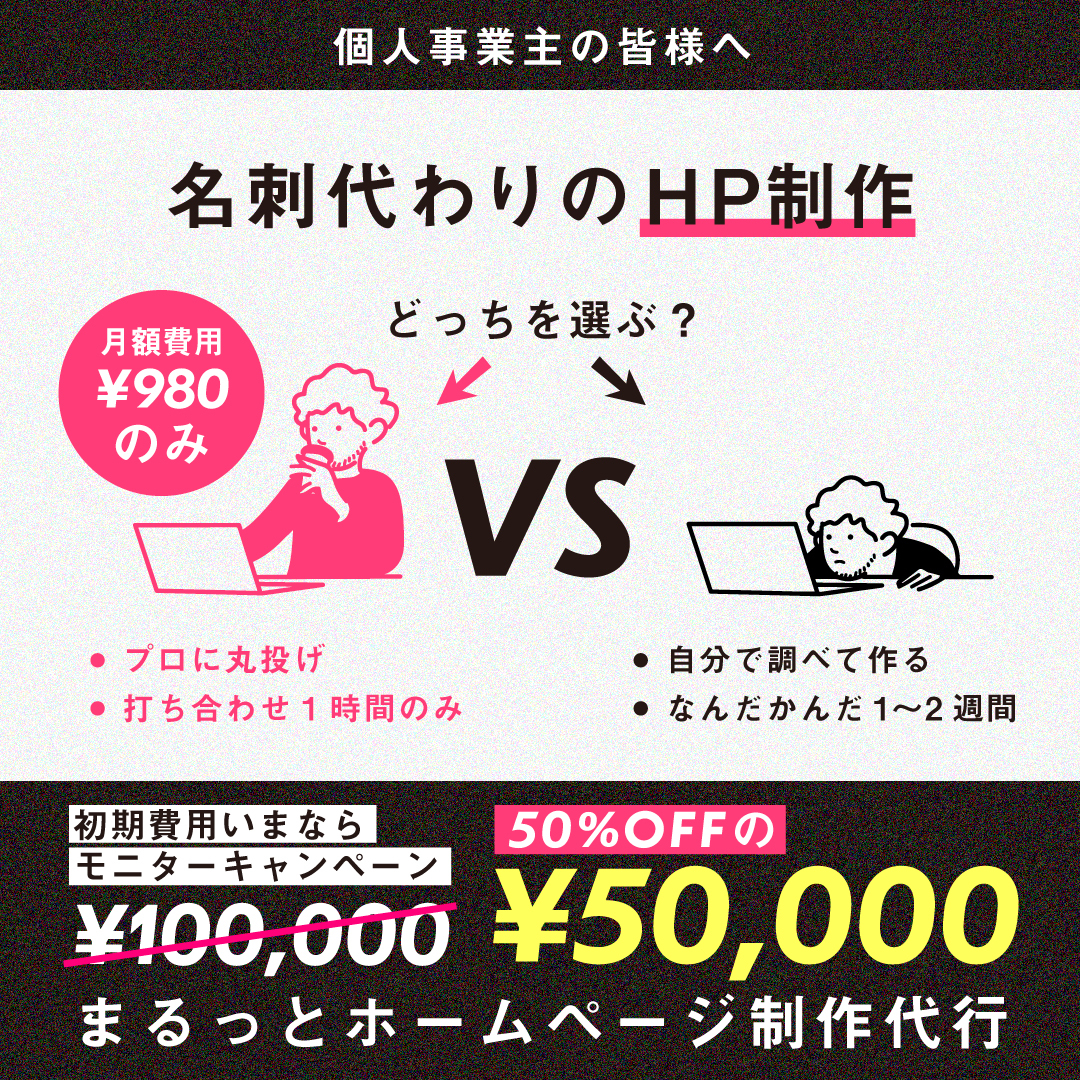

小規模サイト(~10ページ以内)

費用相場:10万~50万円程度

小規模サイトは、個人事業主や小規模店舗向けに多く利用されます。トップページ、会社概要、サービス紹介、問い合わせフォームなど、必要最低限の構成が中心です。

【特徴】

- テンプレート活用で低コストに制作可能

- 集客よりも「名刺代わり」としての利用が多い

- 更新や運用も比較的シンプルで社内対応しやすい

中規模サイト(~30ページ程度)

費用相場:50万~150万円程度

中規模サイトは、中小企業が本格的に集客や採用を目的として制作するケースが多く見られます。事業内容の詳細、実績紹介、ブログ機能、採用ページなどを盛り込み、SEO対策も意識した構成になるのが一般的です。

【特徴】

- コンテンツ量が増えるため、ライティング費用も発生しやすい

- ブランディングを意識したオリジナルデザインが増える

- 中期的な集客・採用効果を期待できる

大規模サイト(50ページ以上)

費用相場:150万~500万円以上

大規模サイトは、大企業や大規模ECサイト、会員制サービスなどが該当します。ページ数が多いだけでなく、システム開発や特殊な機能の導入が必要になるため、費用は高額になります。

【特徴】

- 会員ログイン機能や予約システム、検索機能などを搭載可能

- 複数の部署や担当者が関わり、ディレクション費が大きくなる

- 公開後の運用・保守費用も高額になる傾向

ホームページ作成の料金内訳

ホームページ制作の見積もりを確認すると、複数の項目に分かれていることに気づくはずです。

これらはそれぞれの専門作業にかかる費用であり、どの工程にどのくらい予算が必要かを理解することが、無駄のないコスト配分につながります。

以下では、代表的な内訳を解説します。

ディレクション費:企画・進行管理の要

相場:全体費用の10〜20%程度

ディレクション費は、プロジェクト全体を管理する費用です。

ヒアリング、要件定義、進行管理、品質チェックなどを行い、制作がスムーズに進むように調整します。

この工程が不十分だと、完成後に修正が増えたり、納期遅延が発生したりするため、ディレクションは制作の土台と言えます。

Webデザイン費:UI/UXの設計とブランディング

相場:1ページあたり3万〜10万円程度

サイト全体のレイアウト、配色、写真・アイコンの使い方など、見た目と使いやすさを決める部分です。

特にオリジナルデザインを追求する場合は費用が高くなります。

一方、テンプレートを活用すればコストを抑えられるため、ブランディングのこだわり度合いによって金額差が大きくなります。

コーディング費:ページを形にする作業

相場:1ページあたり2万〜5万円程度

デザインをもとにHTML/CSS/JavaScriptでページを実際に組み立てる工程です。

レスポンシブ対応(スマホ最適化)やアニメーション実装などを加えると、その分費用も増加します。

小規模サイトでは全体で10万〜30万円程度、中規模以上になると数十万単位で費用がかかるケースが一般的です。

システム構築費:追加機能や特殊な仕組み

相場:10万〜100万円以上(内容により大きく変動)

問い合わせフォームや予約システム、会員ログイン機能、EC機能などを導入する場合の費用です。

外部システムと連携する場合やオリジナル開発を行う場合は、数百万円規模に達するケースもあります。

必要な機能をあらかじめ明確にしておくことで、不要な追加費用を抑えられます。

コンテンツ制作費:文章や画像、動画の作成

相場:1ページあたり1万〜5万円程度(文章)、写真撮影5万〜20万円、動画制作20万〜100万円以上

ホームページの中身を充実させるための費用です。

会社紹介文やサービス説明、ブログ記事などのライティング、または撮影や動画制作が含まれます。

とくにBtoBサイトや採用サイトでは、高品質な文章・写真・動画が信頼性向上に直結するため、予算配分を意識することが重要です。

ホームページ作成後にかかる運用コスト

ホームページは制作して終わりではなく、公開後に継続的な運用コストが発生します。

これらを事前に把握しておかないと、思わぬランニングコストに予算を圧迫されることもあります。以下では主な費用項目を整理します。

レンタルサーバー費用

相場:月額500円〜5,000円程度

ホームページを公開するためには、データを保存するレンタルサーバーが必要です。

共有サーバーなら低コストで利用できますが、アクセスが多い場合は専用サーバーやクラウドサーバーを選ぶケースもあり、その場合は月額数万円になることもあります。

ドメイン費用

相場:年間1,000円〜5,000円程度(.comや.jpなど)

独自ドメインは企業の信頼性を高めるために必須です。

種類によって価格が異なり、国別ドメイン(.jp)やブランド保護のため複数取得する場合は、費用が増えることもあります。

SSL証明書費用

相場:年間0円〜5万円程度

ホームページのセキュリティ強化に欠かせないのがSSL化です。

無料のLet's Encryptを利用すればコストを抑えられますが、企業サイトでは有料の証明書を利用するケースが一般的です。SEO評価の向上にもつながります。

保守・管理費用

相場:月額5,000円〜5万円程度

サーバーの監視や不具合対応、セキュリティアップデートなどを行う費用です。

制作会社に依頼する場合、保守契約を結ぶのが一般的で、緊急時のトラブル対応を含むプランも用意されています。

更新費用

相場:1回あたり5,000円〜3万円程度

テキスト修正や画像の差し替え、新しいページの追加などにかかる費用です。

自社で更新できるようCMSを導入すればコストを抑えられますが、デザイン修正や複雑な機能追加は制作会社に依頼することが多いです。

SEO対策・マーケティング費用

相場:月額3万円〜30万円程度

ホームページを集客に活用する場合、SEO対策や広告運用、アクセス解析などのマーケティング施策が必要です。

社内で対応する場合はツール利用料程度で済みますが、外部に依頼すると継続的なコストが発生します。

ホームページ作成費用が高くなる理由とは?

同じ「ホームページ制作」でも、数十万円で済むケースもあれば数百万円かかるケースもあります。

その違いは、求めるクオリティや機能の複雑さ、必要な人員体制によって生まれます。ここでは、費用が高額になりやすい主な理由を解説します。

オリジナルデザイン・独自機能を追求する場合

ホームページ制作費用が高くなる最大の要因は、オリジナルデザインや独自機能の開発です。

テンプレートをベースに制作すれば低コストで済みますが、企業のブランドイメージを表現するために完全オリジナルデザインを採用すると、デザイナーの工数が増加します。

また、会員制サイトや予約システム、EC機能などの独自機能を実装する場合は、システム開発の工数が大幅に増えるため、数十万〜数百万円規模の追加費用が発生することもあります。

専門知識が必要になり人件費が増える

ホームページ制作には、ディレクター、デザイナー、コーダー、エンジニア、ライターなど多様な専門職が関わります。

特にSEO対策やUI/UX設計など高度な専門知識を要する場合は、専門人材の工数=人件費がそのまま費用に反映されます。

さらに、大規模案件では進行管理や品質チェックに関わる人員も増えるため、ディレクション費や管理費が高くなります。

結果として、プロフェッショナルを多く投入するほど制作費用は高額になるのです。

ホームページ作成費用を抑える6つのポイント

「高品質なホームページが欲しいけど、予算には限りがある」――多くの企業が抱える課題です。

しかし工夫次第で、必要な効果を維持しながらコストを抑えることが可能です。ここでは、代表的な6つのポイントを紹介します。

テンプレート活用でデザイン費を削減

完全オリジナルデザインにこだわらなければ、テンプレートを活用することでデザイン費を大幅に削減できます。

WordPressやSTUDIOなどにはビジネス向けの高品質テンプレートが豊富にあり、基本的なブランディングを維持しつつコストを抑える選択肢になります。

素材・コンテンツはできるだけ社内で準備する

文章、写真、動画といったコンテンツ制作をすべて外注すると、数十万円単位の費用になることもあります。

会社概要文やサービス説明は自社で執筆し、社員写真や商品写真も簡易的に社内で撮影すれば、その分コストを抑えることができます。

必要最小限の機能から始める

最初から予約システムやEC機能などを盛り込むと、初期費用が跳ね上がります。

まずは最低限のページ構成と機能で公開し、必要に応じて後から追加する方が効率的です。これにより、無駄な開発費用を避けられます。

複数の制作会社から相見積もりを取る

制作会社によって費用感や得意分野は大きく異なります。

同じ要件でも見積額が倍以上違うケースもあるため、最低3社以上から相見積もりを取ることが望ましいです。比較検討することで、適正価格と自社に合ったパートナーを見極められます。

CMSを導入して更新を社内対応する

ホームページ更新を外注するたびに費用が発生すると、長期的には大きな負担になります。

WordPressなどのCMSを導入し、簡単な更新を社内で行える体制を作っておくと、ランニングコストを抑えられます。

補助金・助成金の活用を検討する

IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金などを活用すれば、制作費の一部を国や自治体から支援してもらえます。

補助金は申請手続きが必要ですが、制作会社によっては申請サポートを行っている場合もあります。うまく活用すれば、費用を数十万円単位で削減できる可能性があります。

ホームページ制作の流れとスケジュール感

ホームページ制作は「依頼から公開までにどれくらい時間がかかるのか」を把握しておくことが重要です。

一般的には小規模サイトで1〜2カ月、中規模以上では3〜6カ月程度が目安となります。ここでは主な流れとスケジュール感を解説します。

ヒアリングと目標設定

制作の最初のステップは、ヒアリングによる目的と目標の明確化です。

「新規顧客獲得」「採用強化」「ブランド認知向上」など、サイトの役割を定義し、ターゲットユーザーを確認します。

この段階で要件をしっかり固めることで、後の修正や追加費用を防ぐことができます。期間は通常1〜2週間程度です。

サイト設計とデザイン案の作成

次に、ワイヤーフレーム(設計図)を作成し、サイト全体の構成を決めます。

その後、企業のブランドイメージに合わせてデザイン案を作成し、レイアウトや配色を確認します。

修正を重ねながら完成度を高めていくため、2〜4週間程度かかるのが一般的です。

コーディング・システム開発

デザインが確定したら、HTML/CSS/JavaScriptを用いてコーディング作業を行い、ページを形にしていきます。

問い合わせフォームや予約システム、EC機能などのシステム開発もこの段階で進めます。

規模によって差はありますが、小規模サイトなら2〜4週間程度、中規模以上では1〜2カ月以上かかる場合もあります。

テスト・改善と公開準備

完成したサイトは公開前に動作確認テストを行います。

スマホやタブレットでの表示確認、フォームの動作チェック、表示速度やセキュリティの確認などを実施し、不具合を修正します。

テストと最終調整には1〜2週間程度を要するのが一般的です。

その後、公開作業を経て正式にサイトがオープンします。

ホームページ作成会社の選び方

数多くの制作会社がある中で、自社に最適なパートナーを選ぶことは簡単ではありません。

費用だけで判断してしまうと、後々「思った成果が出ない」「サポートが不十分」といった問題につながることもあります。

ここでは、制作会社を選ぶ際に必ず確認しておきたい3つのポイントを紹介します。

過去実績やポートフォリオを確認する

制作会社を選ぶ際は、過去の制作実績やポートフォリオを必ずチェックしましょう。

自社と同じ業種や規模の事例があるかどうかを確認することで、得意分野やデザイン傾向が把握できます。

また、BtoBサイトやECサイトなど目的別の実績が豊富かどうかも重要な判断材料になります。

サポート体制とレスポンスの速さ

ホームページは公開して終わりではなく、運用フェーズでのサポートが欠かせません。

更新やトラブル対応をどの程度カバーしているか、保守・管理プランの内容を確認しておきましょう。

さらに、問い合わせへのレスポンスが速いかどうかも重要です。スピード感のある対応は、トラブル発生時の安心感につながります。

費用や契約内容の透明性をチェック

見積書や契約内容が不透明だと、後から追加費用が発生するリスクがあります。

ディレクション費、デザイン費、システム開発費などの内訳が明確になっているかを確認しましょう。

また、納期、支払い条件、著作権の扱いなども契約段階で整理しておくことが大切です。

こうした透明性がある会社は、信頼できる長期的なパートナーとなりやすいです。

事例紹介:実際の制作費はどれくらい?

費用相場を知ることは大切ですが、実際の制作事例を参考にすることで、より具体的なイメージを持つことができます。ここでは代表的な4つのケースを紹介します。

小規模コーポレートサイトの事例

制作費:約40万円/制作期間:約1.5カ月

10ページ以内の小規模なコーポレートサイト。会社概要・サービス紹介・お問い合わせフォームを中心に構成されています。

テンプレートを活用することでデザイン費を抑え、コンテンツ(文章や写真)は社内で準備。低コストながら信頼感のあるサイトに仕上がりました。

ECサイトの事例

制作費:約200万円/制作期間:約4カ月

商品点数100点規模のECサイト。商品登録機能、決済システム、在庫管理機能を実装しました。

オリジナルデザインを採用し、UI/UXを重視した構成に。SEO設計も合わせて行ったため、集客から販売までを一貫してサポートできる仕組みが整いました。

LP制作の事例

制作費:約30万円/制作期間:約3週間

新商品のキャンペーン用ランディングページ。1ページ完結型で、デザインとコピーライティングを重視しました。

A/Bテストを前提とした構成にしており、広告運用との相性を最大化するページとして活用されています。

オウンドメディア構築の事例

制作費:約250万円/制作期間:約6カ月

記事投稿ができるCMSを構築し、SEOを意識したオウンドメディアを立ち上げました。

カテゴリ設計、記事ページテンプレート、ライター向けの入力マニュアルを整備し、長期的にコンテンツを蓄積できる仕組みを実現。公開後もアクセス解析を活用して継続改善を行っています。

制作会社に依頼する際の注意点

ホームページ制作を制作会社に依頼することで高品質なサイトを実現できますが、注意点を理解しておかないと予想外の追加費用やトラブルに発展することもあります。ここでは特に重要な3つのポイントを解説します。

要件定義の不備による追加コストの発生

制作開始時に要件が曖昧だと、制作途中で「やっぱりこの機能を追加したい」といった修正が発生します。

その場合、追加工数=追加費用となり、当初の見積もりを大きく超えてしまうことがあります。

事前に目的・必要なページ数・機能を明確にし、要件定義をしっかり行うことがコスト管理の鍵となります。

コミュニケーション不足によるトラブル

制作会社との意思疎通が不十分だと、完成したサイトが「思っていたデザインと違う」「必要な情報が反映されていない」といった問題につながります。

定期的にミーティングを設定し、進捗や方向性を確認することで、齟齬を最小限に抑えることが可能です。メールやチャットツールを活用し、レスポンスの早さも重視しましょう。

公開後の運用・保守体制を確認しておく

ホームページは公開して終わりではありません。

セキュリティ更新や不具合対応、コンテンツ更新など、公開後のサポート体制が非常に重要です。

制作会社によっては、保守契約が必須の場合や、トラブル対応が別料金になる場合もあります。

契約前に「どこまで対応してくれるのか」「追加費用の有無」を必ず確認しておくことが安心につながります。

SEO・集客対策を含めたホームページ作成費用

ホームページは「作ること」自体がゴールではなく、集客や成果につなげることが目的です。

そのためにはSEOや広告運用、SNS活用といった集客施策を組み合わせる必要があります。ここでは、それぞれにかかる費用感を紹介します。

SEO対策を取り入れた場合の費用イメージ

相場:月額3万〜30万円程度(外注の場合)

制作段階での内部SEO対策(タイトルタグや構造化データの最適化)は、多くの制作会社で標準対応されています。

一方で、継続的なキーワード調査やコンテンツSEOを行う場合は、別途費用が発生します。

特にオウンドメディアを運用するケースでは、記事制作費やアクセス解析の運用費を含め、長期的に予算を確保しておくことが必要です。

リスティング広告の予算も検討する

相場:広告費+運用代行費=月額10万〜50万円程度

SEOは効果が出るまで時間がかかるため、短期的な集客にはリスティング広告(Google広告など)が有効です。

広告費そのものに加え、運用代行を依頼する場合は広告費の20%前後の手数料が発生するのが一般的です。

新規顧客獲得をスピーディーに実現したい場合は、ホームページ制作費用と合わせて広告予算も計画に入れておくと安心です。

SNS運用代行の相場

相場:月額5万〜30万円程度

InstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどSNSを活用することで、認知拡大や集客につながります。

しかし、社内で継続運用するのが難しい場合は、運用代行を依頼するケースもあります。

費用は投稿頻度やプラットフォーム数によって変わり、企画から投稿・分析まで一括で依頼すると高額になりやすいです。

集客効果を最大化するためには、ホームページとSNSを連動させることがポイントです。

ホームページ作成に必要な補助金や助成金の活用

ホームページ制作は数十万〜数百万円規模の投資になるため、補助金や助成金を活用することで費用負担を大幅に軽減できます。

特に中小企業や個人事業主にとって、資金面のハードルを下げる有効な手段となります。

活用条件と申請手続きの流れ

代表的な制度には「IT導入補助金」や「小規模事業者持続化補助金」があります。

- IT導入補助金:ホームページ制作やEC機能の導入に活用可能。補助率は1/2〜2/3程度。

- 小規模事業者持続化補助金:チラシ・ホームページ制作などの販路開拓施策に活用可能。補助額は最大50万円〜200万円。

申請の流れは以下の通りです。

- 制作会社に相談し、補助金対象となるプランを確認

- 企画書・見積書を作成

- 申請書を作成して提出(公募期間に注意)

- 採択後、ホームページ制作を開始

- 完了後に実績報告を提出し、補助金が交付

制作会社によっては、申請サポートを行ってくれる場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。

補助金申請に必要な見積書・企画書のポイント

補助金申請では、単なる見積書ではなく**「事業計画に基づいた明確な根拠資料」**が必要です。

- 見積書は費用の内訳(ディレクション費、デザイン費、システム費など)を細かく記載

- 企画書には「なぜホームページが必要なのか」「集客・売上アップにどうつながるのか」を明記

- 公募要領で求められる要件(IT導入支援事業者の登録有無など)を確認

これらを揃えることで、採択されやすく、かつ制作開始後のトラブルも回避できます。

ホームページをリニューアルする場合の費用目安

ホームページは公開して終わりではなく、数年ごとにリニューアルが必要になります。

デザインの古さやSEOの弱さ、システムの老朽化などを放置すると、集客や信頼性に悪影響を与える可能性があるためです。

リニューアル費用は目的や規模によって異なりますが、一般的に50万〜300万円程度が目安となります。

現状分析と要件整理

リニューアルの第一歩は、既存サイトの分析と課題の洗い出しです。

アクセス解析を用いて「どのページが見られているか」「直帰率が高いページはどこか」を把握し、改善ポイントを明確にします。

そのうえで、必要な機能やコンテンツを整理し、新サイトの要件を具体化していきます。

この工程に十分な時間をかけることで、無駄な工数や費用の発生を防ぐことができます。

既存データの移行費用

旧サイトのブログ記事や商品データ、画像などを新しいサイトに移行する場合、データ移行費用が発生します。

相場は数万円〜数十万円程度で、データ量や形式によって大きく変動します。

特にECサイトやオウンドメディアの場合、商品データや記事数が膨大になるため、移行費用が高額になるケースもあります。

必要なデータを精査し、不要な情報は整理しておくことがコスト削減につながります。

デザインリニューアル vs. コンテンツリライト

リニューアルの方向性は大きく2つに分かれます。

- デザインリニューアル:サイトの見た目やUI/UXを刷新する。費用は50万〜150万円程度。

- コンテンツリライト:既存記事や文章をSEOに合わせて書き直す。費用は1ページあたり1万〜5万円程度。

両方を同時に行う場合は費用が高額になりますが、デザインとコンテンツの両軸を改善することで集客効果が高まるのも事実です。

予算に応じて優先順位をつけることがポイントとなります。

ホームページ作成後の効果測定と改善

ホームページは公開して終わりではなく、効果を測定し、改善を繰り返すことで成果を最大化できます。

アクセス数や問い合わせ数を増やすためには、定期的にデータを確認し、ユーザー行動を分析することが欠かせません。

アクセス解析と分析ツールの活用

ホームページの効果測定には、Googleアナリティクス(GA4)やSearch Consoleといった無料ツールの活用が基本です。

これにより、訪問者数、流入経路、閲覧ページ、直帰率などを把握できます。

さらに、ヒートマップツールを導入すれば「ユーザーがどこで離脱しているのか」を可視化でき、改善点を具体的に特定できます。

コンバージョン最適化(CRO)のポイント

問い合わせや資料請求、購入といったコンバージョンを増やすには、CRO(コンバージョン率最適化)が必要です。

- CTA(行動喚起ボタン)の配置やデザインを工夫する

- フォーム入力項目を減らし、ユーザーの負担を軽減する

- ページ表示速度を改善し、離脱率を下げる

これらの小さな改善を積み重ねることで、同じアクセス数でも成果を大きく伸ばすことが可能です。

継続的な改善サイクルを回す仕組み

ホームページは一度作って終わりではなく、PDCAサイクルを回すことが重要です。

- データを収集(アクセス解析)

- 問題点を仮説立て(どこで離脱しているか)

- 改善策を実施(デザイン修正・コンテンツ追加など)

- 効果を測定(再度アクセス解析)

この流れを定期的に繰り返すことで、長期的に成果を高められます。

特に競合の多い分野では、継続改善こそが集客成功のカギとなります。

まとめ:費用を最適化しつつ成果を出すホームページ作成

ホームページ制作には、制作会社・フリーランス・自作といった依頼先の違いや、規模・目的に応じて10万円から数百万円規模まで幅広い費用が発生します。

さらに、制作後もサーバーやドメイン、保守管理、SEO・広告運用といったランニングコストがかかるため、トータルでの資金計画が欠かせません。

費用を最適化するには、以下のポイントを意識しましょう。

- 目的・ターゲットを明確にし、不要な機能を削減する

- テンプレートやCMSを活用してデザイン・更新費を抑える

- 相見積もりを取り、適正価格と信頼できるパートナーを見極める

- 補助金や助成金を活用して負担を軽減する

こうした工夫を取り入れることで、コストを抑えつつも成果につながるホームページを実現できます。

「安さ」だけにとらわれず、長期的な集客やブランド価値を見据えた投資を行うことが、成功するホームページ制作のカギです。

無料でWEBサイトを作成するなら「MAQE」

MAQEは、無料からはじめられるWEBサイト作成サービス(CMS)です。ITエンジニアやデザイナーでなくても、誰でも安く・早く・簡単に“いい感じ”のWEBサイトが作成できます。

個人から小規模ビジネスまで、プロのような仕上がりを手軽に実現できるのが特長です。

詳しくはこちら:https://maqe.website/