ビジネスや活動を始めたときに、「自分のホームページを作って発信したい」と考える人は多いはずです。

しかし実際にやろうとすると、「ホームページを“公開”するのと“掲載”するのはどう違うの?」「何を準備すればいいの?」と迷ってしまう方も少なくありません。

本記事では、初心者でもわかりやすいように、ホームページ掲載の基本から公開・運用までの流れを徹底解説します。

独自ドメインやサーバーの設定方法、SSL対応、WordPressや無料サービスの活用、SEO対策のコツまでを順を追って紹介。

さらに、掲載後に役立つメンテナンスやトラブル対処法も網羅しているので、

この記事を読むことで「作っただけで終わらない、成果につながるホームページ運用」の全体像をつかめます。

これからホームページを立ち上げたい方や、すでに準備を進めている方にとって、

本記事が“最初の一歩”を確実に踏み出すためのガイドとなるはずです。

目次

ホームページ掲載の基本を押さえよう

自分のビジネスや活動をオンラインで発信するうえで、まず理解しておきたいのが「ホームページの公開」と「掲載」の違いです。

どちらも似た言葉ですが、意味と範囲が異なるため、混同すると手順や目的を誤ってしまうこともあります。ここではその違いと、ホームページを掲載することで得られる具体的なメリットを解説します。

ホームページの公開と掲載の違い

「ホームページを公開する」とは、作成したWebサイトをインターネット上で誰でも閲覧できる状態にすることを指します。

つまり、ドメイン(例:example.com)を取得し、レンタルサーバーにホームページのデータをアップロードすることで、ブラウザからアクセスできるようになる段階です。

一方で「ホームページを掲載する」とは、特定のプラットフォームや検索エンジン上にサイト情報を登録し、より多くの人の目に触れる状態にすることを意味します。

たとえば、以下のような掲載先があります。

| 掲載先の種類 | 内容 |

| 検索エンジン(Googleなど) | サイトを検索結果に表示させる(インデックス登録) |

| 業種別ポータルサイト | 会社・店舗情報を一覧で掲載 |

| SNS・口コミサイト | ホームページURLをプロフィールや投稿内に掲載 |

つまり、公開=ネット上に存在する状態、掲載=人が見つけやすい状態という違いがあります。

どちらも重要ですが、検索エンジンやポータルサイトへの掲載を意識することで、集客効果は大きく変わります。

ホームページを掲載するメリット

ホームページをただ作るだけでなく、適切に「掲載」することで得られるメリットは多くあります。代表的なものを3つ紹介します。

- 検索エンジンからの集客効果が高まる

Googleなどの検索エンジンにサイトが登録されると、キーワード検索を通じて自然に訪問者が増えます。

SEO(検索エンジン最適化)を行えば、特定の業種や地域名で上位表示を狙うことも可能です。 - 信頼性・ブランドイメージの向上

会社概要やサービス情報を明確に掲載することで、ユーザーに安心感を与えられます。

特に独自ドメインを利用したサイトは、無料サービスよりも「信頼できる企業」として見られやすい傾向があります。 - 取引先・顧客との接点拡大

SNSや口コミサイトなど、複数の場所にURLを掲載しておくことで、ビジネスチャンスが広がります。

「どんなサービスをしているのか」「どこに連絡すればよいのか」が一目でわかるのも大きな利点です。

このように、ホームページの掲載=情報発信と信頼構築の第一歩です。

次章では、掲載の準備に必要な「ドメイン」「サーバー」「SSL」などの基本要素を詳しく見ていきましょう。

ホームページを掲載するために必要なもの

ホームページを掲載するには、いくつかの基本的な準備が必要です。

「作ったサイトをどうやってインターネット上に公開するのか?」を理解しておくことで、後の運用もスムーズになります。ここでは、掲載に欠かせない4つの要素 ― 独自ドメイン、レンタルサーバー、SSL証明書、FTPソフト ― を順に解説します。

独自ドメインの取得方法と選び方

まず必要になるのが、ホームページの住所にあたる独自ドメインです。

ドメインとは「example.com」のようなインターネット上のURL(アドレス)のこと。

これを取得しておくと、信頼性の高いサイト運営が可能になります。

ドメインの取得方法

独自ドメインは、以下のようなドメイン登録サービスで簡単に取得できます。

| 主なドメイン取得サービス | 特徴 |

| お名前.com | 国内最大級、管理画面が初心者向け |

| ムームードメイン | コストを抑えたい個人に人気 |

| Xserverドメイン | 同社サーバーとの連携がスムーズ |

取得手順は以下の通りです。

- 希望するドメイン名を検索

- 使用可能であれば登録(年間契約)

- 登録者情報を入力

- 支払い完了後、利用開始

ドメイン選びのポイント

- ブランド名や事業名に近い名前を選ぶ(例:会社名+.com)

- 短く覚えやすい文字列にする

- 業種や目的に合わせて.com、.jp、.netなどを使い分ける

独自ドメインを持つことで、SEO上も有利になり、名刺やSNSでも信頼感を伝えられます。

レンタルサーバーを契約する流れ

独自ドメインを取得したら、次に必要なのがレンタルサーバーです。

サーバーとは、あなたのホームページデータを保存し、ユーザーがアクセスできるようにするための場所です。

契約の流れ

- サーバー会社の公式サイトでプランを選択

- アカウント情報を入力して契約

- 管理画面(コントロールパネル)にログイン

- ドメインをサーバーに紐づける設定を行う

初心者に人気のサーバーは以下の通りです。

| サービス名 | 特徴 |

| エックスサーバー | 高速&安定性が高く、WordPress導入も簡単 |

| ロリポップ! | コスパ重視。個人サイトにおすすめ |

| さくらのレンタルサーバ | 長年の実績と安定稼働が魅力 |

サーバー選びのポイントは「表示速度・安定性・サポート体制」。

安価なプランでもSSLやWordPress対応が含まれるケースが増えています。

常時SSL証明書の導入とその重要性

SSL(Secure Sockets Layer)とは、ホームページと訪問者の間で通信を暗号化する仕組みです。

サイトURLが「https://」で始まるものがSSL対応済みの証拠です。

導入の手順

- サーバー会社の管理画面でSSL設定を選択

- 「無料SSL(Let’s Encrypt)」を有効化

- サイトURLを「https://」に変更してリダイレクト設定

常時SSL化のメリット

- 通信内容の保護:個人情報の漏洩防止

- SEO効果:GoogleがSSL化をランキング要素として評価

- 信頼性向上:ブラウザの警告「安全でないサイト」を回避

現在は、SSL化されていないサイトは検索順位にも悪影響を与える可能性があります。

そのため、ホームページ掲載の前に必ず常時SSL化を行いましょう。

FTPクライアントソフトとは?準備と使い方

HTMLやCSSで作成したホームページをサーバーにアップロードする際に必要なのが、FTPクライアントソフトです。FTPとは「File Transfer Protocol」の略で、パソコンとサーバー間でデータを転送する仕組みのことを指します。

代表的なFTPソフト

| ソフト名 | 対応OS | 特徴 |

| FileZilla | Windows / Mac | 無料で高機能、初心者にも扱いやすい |

| Cyberduck | Mac | シンプルなUIで操作が直感的 |

| WinSCP | Windows | セキュリティ重視の設計 |

使い方の基本手順

1.FTPソフトをインストール

2.サーバー会社から発行された「FTPアカウント情報」を入力(ホスト名・ユーザー名・パスワード)

3.接続後、「public_html」などの公開フォルダにファイルをアップロード

アップロードが完了すると、Webブラウザで自分のドメインにアクセスした際に、作成したページが表示されます。

FTPは一見難しそうに感じますが、慣れれば数クリックで更新できる便利なツールです。

初めての方は、FileZillaなどの無料ソフトから始めるのがおすすめです。

これら4つの準備が整えば、ホームページ掲載の土台は完成です。

次の章では、実際にドメインとサーバーを連携させ、ホームページを公開状態にする手順を解説していきます。

ドメインとサーバーを連携させる手順

独自ドメインとレンタルサーバーの契約が完了したら、次に行うのが「ドメインとサーバーの連携」です。

この設定を行うことで、ユーザーがブラウザにあなたのドメインを入力した際、正しくサーバー上のホームページが表示されるようになります。

初心者の方には少し専門的に感じる部分かもしれませんが、手順に沿って設定すれば問題ありません。ここでは、基本的な流れをわかりやすく解説します。

手順①:サーバー側でドメインを登録する

まずは、契約しているレンタルサーバーの管理画面(コントロールパネル)にログインします。

「ドメイン設定」または「ドメイン追加」などのメニューから、取得済みの独自ドメインを登録してください。

登録が完了すると、サーバー側でそのドメインに対応するフォルダ(例:public_html/example.com)が自動的に作成されます。

このフォルダが、ホームページのデータをアップロードする場所になります。

✅ ポイント:ドメイン登録後は、SSL設定(https化)を有効にしておくと後の作業がスムーズです。

手順②:ドメイン管理側でネームサーバーを設定する

続いて、ドメインを取得したサービス(お名前.com・ムームードメインなど)にログインし、

サーバーと紐づけるためのネームサーバー(DNS)設定を行います。

ネームサーバーとは、ドメイン名をサーバーのIPアドレスに変換してくれる仕組みのこと。

この設定を行わないと、ドメインを入力してもホームページが表示されません。

設定方法の例(エックスサーバーの場合)

| 設定項目 | 設定内容 |

| ネームサーバー1 | ns1.xserver.jp |

| ネームサーバー2 | ns2.xserver.jp |

| ネームサーバー3 | ns3.xserver.jp |

| ネームサーバー4 | ns4.xserver.jp |

| ネームサーバー5 | ns5.xserver.jp |

設定後、反映されるまでには数時間〜最大72時間かかることがあります。

この期間中は、「まだサイトが表示されない」という状態が続いても焦らず待ちましょう。

手順③:動作確認を行う

ネームサーバー設定の反映が完了したら、Webブラウザで自分のドメイン(例:https://example.com)にアクセスしてみましょう。

以下のように確認できれば、連携は正常に完了しています。

- サーバーの初期ページまたは自分でアップロードしたHTMLファイルが表示される

- ブラウザのアドレスバーに「https://」が表示されている

- SSL化されていない場合は、警告マークが出ていないことを確認

💡 補足:もし表示されない場合は、キャッシュを削除するか、スマホ・別ブラウザで再確認すると解決することがあります。

手順④:DNS設定やサブドメインの活用(中級者向け)

より高度に活用したい場合は、ドメイン管理画面からDNSレコードを設定しておくと便利です。

たとえば、以下のようなケースがあります。

| 用途 | レコード設定例 |

| メールサーバーを別に設定する | MXレコードの追加 |

| サブドメインで別サイトを運営する | AレコードまたはCNAMEレコードを追加 |

| 外部ツール(Google Workspaceなど)の認証 | TXTレコードを設定 |

これらを適切に設定しておくと、メール機能の安定化や複数サイト運用などがスムーズになります。

ドメインとサーバーの連携は、ホームページ掲載における最も重要な初期ステップです。

ここまで設定できれば、あなたのWebサイトはインターネット上に正式に“住所”を持った状態になります。

次の章では、HTMLやCSSで作成したホームページを実際にアップロードして掲載する手順を見ていきましょう。

HTML・CSSで作るホームページの掲載方法

自分でHTMLやCSSを使ってホームページを作成した場合、

「ファイルをどう整理し、どうやってサーバーにアップロードすればよいのか?」という点がポイントになります。

この章では、HTMLサイトを正しく構成し、レンタルサーバー上に掲載するまでの手順をわかりやすく解説します。

ホームページファイルの構成と作り方

まずは、ホームページを構成するファイルの仕組みを理解しましょう。

Webブラウザは、フォルダ内にあるHTML・CSS・画像などのファイルを読み込んでページを表示しています。

以下は、基本的なホームページのフォルダ構成例です。

/mywebsite

├── index.html

├── about.html

├── contact.html

├── /css

│ └── style.css

├── /images

│ └── logo.png

└── /js

└── script.js

各ファイルの役割

| ファイル/フォルダ名 | 役割 |

| index.html | トップページ(アクセス時に最初に表示されるページ) |

| about.html | 会社概要・プロフィールなどのページ |

| contact.html | お問い合わせページ |

| /css/style.css | デザイン(色・フォント・レイアウトなど)を定義するファイル |

| /images/ | 画像データをまとめるフォルダ |

| /js/ | 動きをつけるJavaScriptを保存するフォルダ |

作成時のポイント

- トップページは必ず「index.html」というファイル名にする

- ファイル名・フォルダ名は半角英数字・小文字で統一する

- 日本語ファイル名は文字化けやエラーの原因になるため避ける

相対パス(./images/logo.pngなど)を使うと、サーバー移行時もリンクが崩れにくい

補足:

HTMLは「内容の構造(テキスト)」、CSSは「見た目の装飾」を担当します。

この2つを分けて管理することで、デザイン変更や修正がしやすくなります。

サーバーへのアップロード手順

HTMLファイルや画像を準備できたら、次はそれらをサーバーにアップロードして公開します。

アップロードには、先ほど紹介したFTPクライアントソフト(例:FileZilla)を使用します。

基本的なアップロード手順

1.FTPソフトを起動し、サーバーに接続する

サーバー会社から発行されたFTP情報を入力します。

・ホスト名(例:ftp.xserver.jp)

・ユーザー名(FTPアカウントID)

・パスワード

2.公開フォルダ(例:public_html)を開く

多くのサーバーでは、このフォルダがWeb公開用ディレクトリです。

この中にアップロードしたファイルが、インターネット上で表示されます。

3.ローカルのHTMLファイルをドラッグ&ドロップで転送

ローカル(自分のPC)の「mywebsite」フォルダから、index.htmlやcssフォルダなどをサーバー側へアップロードします。

転送が完了したら、ブラウザで「https://自分のドメイン名」を開いてみましょう。

4.正しく表示されるか確認する

・ページのレイアウトが崩れていないか

・画像が正しく表示されているか

・リンク切れがないか

注意点:

ファイル名の大文字・小文字の違いはサーバー上で別扱いになります(例:About.html ≠ about.html)。アップロード前に必ず統一しておくのがおすすめです。

アップロードがうまくいかないときのチェックリスト

| トラブル内容 | 確認ポイント |

| ページが表示されない | ドメインとサーバーの連携が完了しているか |

| CSSが反映されない | パスの指定(例:/css/style.css)が正しいか |

| 画像が表示されない | ファイル名・拡張子(.jpg/.png)の誤りがないか |

| 文字化けする | ファイルの文字コードを「UTF-8」に設定しているか |

これで、HTMLとCSSで作ったホームページをサーバーに「掲載」する準備が整いました。

次の章では、WordPressを利用してさらに効率的にホームページを掲載する方法を紹介します。

WordPressを使ったホームページ掲載方法

HTMLやCSSを使った手動アップロードも可能ですが、

現在ではWordPress(ワードプレス)を利用してホームページを掲載する方法が主流です。

WordPressは、世界中で利用されているCMS(コンテンツ管理システム)で、専門的な知識がなくても簡単にページ作成・更新ができる点が魅力です。

ここでは、WordPressを使ってホームページを掲載する具体的な手順を紹介します。

WordPressのインストールと初期設定

WordPressを使うには、まずサーバー上に本体をインストールする必要があります。

最近では、レンタルサーバー各社が提供する「簡単インストール機能」を使えば、数クリックで導入できます。

インストール手順(例:エックスサーバー)

- サーバー管理画面にログイン

- 「WordPress簡単インストール」を選択

- ドメインを指定して、サイトタイトル・ユーザー名・パスワードを入力

- 「インストール」をクリックして完了

完了後、以下のURLでWordPress管理画面にアクセスできます。

https://あなたのドメイン名/wp-admin

初期設定で行っておきたい項目

| 設定項目 | 内容 |

| 一般設定 | サイトタイトル、キャッチフレーズを入力 |

| パーマリンク設定 | 「投稿名」または「カスタム構造」に変更(SEO対策) |

| 表示設定 | トップページを固定ページに設定可能 |

| 日本語化・タイムゾーン | 言語を「日本語」、タイムゾーンを「東京」に設定 |

✅ ポイント:

初期設定を整えておくことで、後々のSEO対策やデザイン管理が格段に楽になります。

テーマとプラグインの導入ポイント

WordPressの魅力は、「テーマ」と「プラグイン」で自由にカスタマイズできる点にあります。

自分の目的に合わせたデザインと機能を選ぶことで、短時間で高品質なホームページを完成させられます。

テーマの選び方

テーマはサイト全体のデザインテンプレートです。

無料・有料どちらもありますが、次のポイントを意識して選びましょう。

| 選び方のポイント | 解説 |

| デザイン性 | ビジネス向け・ブログ向けなど用途に合うか |

| レスポンシブ対応 | スマホでも最適に表示されるか |

| 更新頻度 | 定期的にアップデートされているか |

| 日本語サポート | 初心者は日本語対応テーマがおすすめ |

代表的なテーマとしては、無料なら「Cocoon」や「Lightning」、有料では「SWELL」「THE THOR」などが人気です。

プラグイン導入の基本

プラグインとは、WordPressに機能を追加する拡張ツールのこと。

サイト運営に必要な機能を効率よく追加できます。

| おすすめプラグイン | 機能 |

| All in One SEO | SEO設定を簡単に管理 |

| Contact Form 7 | お問い合わせフォームを作成 |

| SiteGuard WP Plugin | セキュリティ対策 |

| WP Fastest Cache | ページ表示速度を高速化 |

| Google Site Kit | アナリティクス・サーチコンソール連携 |

⚠️ 注意:プラグインの入れすぎはサイト速度低下の原因になります。

本当に必要なものだけを厳選して導入しましょう。

投稿・固定ページの作成手順

WordPressでは、ページの種類として「投稿」と「固定ページ」があります。

ブログ形式で情報発信する場合は投稿ページ、会社情報やサービス内容を掲載する場合は固定ページを使うのが一般的です。

投稿ページの作り方

- 管理画面左メニューの「投稿」→「新規追加」をクリック

- タイトルと本文を入力

- カテゴリーやアイキャッチ画像を設定

- 「公開」ボタンを押す

固定ページの作り方

- 「固定ページ」→「新規追加」をクリック

- トップページ、会社概要、問い合わせページなどを作成

- メニューからナビゲーションに追加

作成時のポイント

- 見出しタグ(h2・h3)を適切に使い、読みやすい構成にする

- 画像には代替テキスト(alt属性)を設定してSEO対策

- メタタイトル・ディスクリプションを意識して設定

- ページ公開後は、Googleアナリティクスやサーチコンソールで効果を確認

💡 ヒント:

WordPressでは、HTMLやCSSの知識がなくてもデザイン変更やコンテンツ更新が可能です。

一度設定してしまえば、あとは管理画面だけで運用を続けられるのが大きな強みです。

このように、WordPressを活用すれば、初心者でも短時間で本格的なホームページを掲載できます。

次の章では、無料ホームページ作成サービスを使う場合のメリットや注意点を紹介します。

無料ホームページ作成サービスの活用

「初めてホームページを作るけれど、なるべく費用はかけたくない」

そんな方におすすめなのが、無料ホームページ作成サービスの活用です。

ドメインやサーバーを個別に契約する必要がなく、ブラウザ上でデザインを選んで文章や画像を配置するだけで公開できるため、初心者でもすぐにホームページを掲載できます。

ここでは、無料サービスを使う際のメリットと注意点、そしておすすめのツールを紹介します。

無料レンタルサーバーの利点と注意点

無料で使えるレンタルサーバーやホームページ作成サービスには、以下のような利点があります。

無料サーバー・サービスの利点

| 項目 | 内容 |

| コストがかからない | 初期費用・月額費用がゼロで始められる |

| 技術知識が不要 | HTMLやCSSがわからなくても操作可能 |

| テンプレートが豊富 | デザインを選ぶだけで完成度の高いサイトを作れる |

| 管理が簡単 | セキュリティやサーバー運用を自分で行う必要がない |

特に個人事業主や小規模ビジネスの立ち上げ段階では、

無料サービスを活用して「まずは情報発信を始める」というアプローチが効果的です。

注意点とデメリット

ただし、無料サービスにはいくつかの制約があります。

本格的なビジネス利用を考えている場合は、以下の点に注意しましょう。

| 注意点 | 内容 |

| 独自ドメインが使えない | 無料ドメイン(例:example.wixsite.com)の場合、信頼性が下がる |

| 広告が表示される | 無料プランでは自動的に広告が挿入されるケースが多い |

| 機能制限がある | アクセス解析やSEO設定、容量に制限がある |

| データ移行が難しい | サービスを変更するときに引っ越しが困難 |

⚠️ ポイント:

無料サービスは「お試し」や「短期運用」には最適ですが、

長期的な運用やビジネス利用では、独自ドメイン&有料プランへの切り替えがおすすめです。

初心者におすすめのホームページ作成サービス

近年は、無料でもデザイン性・機能性に優れたホームページ作成サービスが増えています。

ここでは、初心者でも扱いやすく、人気の高いサービスを紹介します。

1. Wix(ウィックス)

世界190か国以上で利用される、直感的に操作できるサイト作成ツール。

ドラッグ&ドロップ操作で、プロ並みのデザインを短時間で作成できます。

- 無料プランあり(ただし広告表示あり)

- SEO設定やスマホ最適化機能も搭載

- 有料プランに切り替えると独自ドメイン利用可能

💡 おすすめポイント:デザイン重視で「見た目の美しいサイト」を作りたい人に最適。

2. Jimdo(ジンドゥー)

ドイツ発のホームページ作成サービスで、AIが自動でサイト構成を提案してくれます。

シンプルな操作性で、初心者でも数分でページを公開可能です。

- AIによる自動デザイン提案が便利

- ビジネス・個人利用どちらにも対応

- 日本語サポートも充実

✅ ポイント:とにかく「簡単・早く」ホームページを掲載したい人におすすめ。

3. Googleサイト

Googleが提供する完全無料のホームページ作成ツール。

Googleアカウントがあればすぐに使え、Googleドライブとの連携もスムーズです。

- 広告なし・完全無料

- 複数人で共同編集が可能

- SSL対応・SEOにも強い

💡 ポイント:学校・団体・社内用など、シンプルな情報共有サイトに最適。

4. ペライチ

日本国内で人気の「1枚完結型サイト」作成サービス。

ランディングページ(LP)やイベント告知など、コンパクトな構成のサイトに強いのが特徴です。

- 無料で1ページ作成可能

- テンプレートが豊富で業種別に選べる

- 有料プランでは独自ドメイン利用可

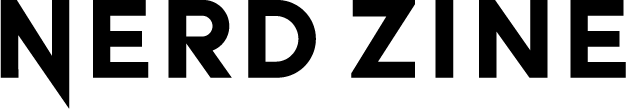

✅ ポイント:名刺代わりのWebページをすぐに作りたい個人事業主におすすめ。

- MAQE

NERDが開発・運営する、無料から始められるWEBサイト作成サービス(CMS)。誰でも安く・早く・簡単に良い感じのWEBサイトを作成できます。

- 直感的なUIで専門知識は不要

- 有料プランでは独自ドメイン利用可

- マルチデバイス対応

無料サービスをうまく活用すれば、初期投資ゼロでホームページ掲載を実現できます。

ただし、成長や集客を見据えるなら、将来的に独自ドメイン+有料プランへの移行を前提に設計しておくと安心です。

次の章では、実際に掲載前にチェックしておきたい最終準備と確認ポイントを紹介します。

掲載前にやるべき準備とチェックポイント

ホームページを作成し、公開直前まで進んだ段階で見落とされがちなのが、掲載前の最終チェックです。

どれだけデザインが整っていても、目的が不明確だったり誤字脱字が多かったりすると、信頼性が大きく損なわれてしまいます。

ここでは、ホームページ掲載前に必ず確認しておきたい2つのポイント――

サイトの目的・ターゲット設定とデザインや文章構成の最終確認について解説します。

サイトの目的・ターゲット設定とコンテンツの準備

ホームページの役割は「作ること」ではなく、「目的を果たすこと」にあります。

そのためには、掲載前に必ずサイトの目的とターゲットを明確化しておく必要があります。

ステップ①:目的を整理する

まず、「このホームページで何を実現したいのか?」を明確にしましょう。

目的によって、ページ構成や導線設計が大きく変わります。

| サイトの目的 | 主な内容 | 設計のポイント |

| 集客・問い合わせ獲得 | サービス紹介・フォーム設置 | CTA(行動喚起ボタン)を目立たせる |

| ブランド認知 | 企業理念・実績紹介 | デザイン・写真のクオリティを高める |

| 採用・人材募集 | 採用情報・社員インタビュー | 応募導線と信頼感のある構成 |

| 情報発信・ブログ運営 | 記事・コラム | 更新性とSEO対策を意識する |

目的が定まれば、「誰に」「何を伝えるか」も明確になります。

ターゲット層(例:20代社会人、小規模店舗経営者など)を設定し、

その人たちに響く言葉選びやデザインを意識することが大切です。

ステップ②:必要なコンテンツを準備する

目的とターゲットが決まったら、それに沿ったコンテンツを用意します。

具体的には、以下のような内容が一般的です。

- トップページ(サービス全体の概要)

- 会社概要/プロフィールページ

- サービス・商品紹介ページ

- お問い合わせフォーム

- プライバシーポリシー(法令対応)

また、画像・文章・リンク先などの素材もこの段階で整理しておきましょう。

Google検索で上位を目指すなら、キーワードを意識したテキスト構成(SEO対策)も欠かせません。

💡 ポイント:

「目的」→「ターゲット」→「必要な情報」の順に考えることで、

無駄のない構成とメッセージ性の高いホームページが完成します。

デザイン素材や文章構成の最終確認

目的とコンテンツが揃ったら、最後に全体のデザインと文章を見直します。

掲載前のチェックを怠ると、後から修正に時間がかかることも多いので、丁寧に確認しておきましょう。

デザインの確認ポイント

| チェック項目 | 内容 |

| スマホ対応(レスポンシブ) | スマホ・タブレットでもレイアウトが崩れないか |

| 配色バランス | 文字と背景のコントラストが適切か |

| 画像サイズ | 表示速度を妨げない適正な容量か(目安:1枚100〜200KB以内) |

| ナビゲーション | メニューやボタンの位置が分かりやすいか |

| フォント統一 | ページ全体でフォントやサイズが統一されているか |

デザイン面では、ユーザーがストレスなく閲覧できる見やすさと操作性(UI/UX)が重要です。

一度、自分以外の人に見てもらい、印象や使いやすさをフィードバックしてもらうのもおすすめです。

文章・リンクの確認ポイント

| チェック項目 | 内容 |

| 誤字・脱字の確認 | 自動校正ツールを使うと効率的 |

| リンクの動作確認 | すべてのリンクが正しく開くか |

| 著作権・引用の明記 | 他サイトの文章や画像を使用する場合は出典を明示 |

| メタ情報の設定 | タイトル・ディスクリプションをSEO視点で最適化 |

| フォームの動作確認 | 入力・送信が正しく機能するかテストする |

⚠️ 注意:

文章の語尾や言い回しを統一しておくと、全体の印象が洗練されます。

特に企業サイトでは、語調がバラバラだと信頼感を損ねる恐れがあります。

掲載前のチェックを丁寧に行うことで、公開後のトラブルや修正作業を大幅に減らせます。

次の章では、検索エンジンに見つけてもらうためのSEO設定と基本的な対策を紹介します。

SEOの基本設定と検索エンジンへの対策

ホームページを掲載したら、次に行うべきはSEO(検索エンジン最適化)の設定です。

せっかく良いサイトを作っても、検索エンジンに正しく認識されなければ、ユーザーに見つけてもらうことはできません。

ここでは、ホームページの掲載後に行うべき基本的なSEO設定と対策ポイントを解説します。

初心者でもすぐに実践できる内容なので、サイト公開前に必ずチェックしておきましょう。

メタ情報(タイトル・ディスクリプション)の最適化

検索結果に表示される「タイトル」と「ディスクリプション(説明文)」は、SEOの中でも特に重要な要素です。

この2つが適切に設定されていないと、検索順位にもクリック率にも大きな影響が出ます。

メタタイトル(titleタグ)のポイント

メタタイトルは、検索結果の見出し部分に表示されるテキストです。

SEOとユーザーの両方に分かりやすいタイトルを意識しましょう。

理想的なタイトル設定のルール

- 文字数は 30文字前後(長すぎると途中で省略される)

- ページの内容を端的に表すキーワードを含める

- 重要なキーワードはできるだけ左側に配置する

- サイト名(ブランド名)は最後に入れると統一感が出る

例:

ホームページ掲載の方法と準備手順|初心者向け完全解説【2025年版】

メタディスクリプション(descriptionタグ)のポイント

ディスクリプションは、検索結果の説明文として表示される部分です。

ユーザーがクリックするかどうかを左右する重要な要素になります。

設定のコツ

- 文字数は 70〜120文字程度

- ページ内容の要約を自然な文章で書く

- キーワードを散りばめながらも、無理のない日本語にする

- 行動を促すフレーズ(例:「詳しくはこちら」「今すぐチェック」など)を加える

💡 補足:

WordPressの場合、「All in One SEO」などのプラグインを使うと、各ページごとに簡単にメタ情報を設定できます。

Googleアナリティクス・サーチコンソール導入

検索エンジンへの対策で欠かせないのが、Googleの無料ツールの導入です。

特に「Googleアナリティクス」と「Googleサーチコンソール」は、サイトの分析と改善に欠かせない2本柱です。

Googleアナリティクスとは?

Googleアナリティクスは、ホームページに訪れたユーザーの行動を解析するツールです。

訪問数、滞在時間、ページ遷移などを把握することで、サイト改善の方向性が明確になります。

導入手順

- Googleアカウントでアナリティクス公式サイトにアクセス

- 「新しいプロパティを作成」→ サイト情報を登録

- 取得したトラッキングコードをホームページに設置(WordPressならプラグインでOK)

Googleサーチコンソールとは?

サーチコンソールは、Google検索での表示状況を確認できるツールです。

どんなキーワードでアクセスされているか、エラーはないかを把握できます。

設定手順

- サーチコンソール公式サイトにアクセス

- サイトURLを登録し、所有権を確認(DNS設定またはHTMLタグで認証)

- サイトマップ(sitemap.xml)を送信

導入後に確認すべきポイント

| 項目 | 内容 |

| 検索パフォーマンス | 表示回数・クリック数・平均順位を確認 |

| インデックス登録状況 | Googleにサイトが正しく認識されているか |

| モバイルユーザビリティ | スマホ表示でのエラー有無を確認 |

✅ ポイント:

この2つのツールを連携させることで、「アクセス解析」と「検索順位分析」を一元的に行えます。

SEO改善の第一歩は、まず“正確に現状を把握する”ことです。

見出しタグの構成と内部リンクの工夫

検索エンジンは、ページの内容を見出しタグ(hタグ)やリンク構造から理解しています。

正しい構成で情報を整理することで、SEO効果が向上し、ユーザーにも読みやすいページになります。

見出しタグ(h1〜h3)の使い方

| タグ | 用途 | 使用の目安 |

| <h1> | ページ全体のタイトル | 1ページに1回だけ |

| <h2> | 大きな章・セクションの見出し | 主要トピックに使用 |

| <h3> | h2の補足や詳細項目 | 複数OK・小見出し用 |

構成のコツ

- h1 → h2 → h3の階層構造を守る(順番を飛ばさない)

- 各見出しにキーワードを自然に含める

- 長すぎない短文(20文字前後)でまとめる

内部リンクの設計ポイント

内部リンクとは、サイト内の別ページ同士をつなぐリンクのことです。

ユーザーが迷わずに目的の情報にたどり着けるように設計することが大切です。

効果的な内部リンクの例

- トップページ → サービス紹介ページ

- 記事ページ → 関連記事(例:「詳しくはこちら」など)

- フッター → お問い合わせ・プライバシーポリシー

💡 ポイント:

内部リンクを設置することで、Googleのクローラーがサイト全体を巡回しやすくなり、

結果的にインデックス速度やSEO評価の向上につながります。

SEOの基本設定をきちんと行うことで、ホームページの検索順位は着実に向上します。

次の章では、公開後に欠かせないメンテナンスと運用のポイントを紹介します。

掲載後のメンテナンスと運用

ホームページを公開したら、それで終わりではありません。

むしろ本当のスタートはここからです。

検索エンジンやユーザーの信頼を得るには、定期的な更新と安定した運用が欠かせません。

この章では、ホームページ掲載後に行うべきメンテナンスの基本と、

より良い運用のための実践的なポイントを紹介します。

更新頻度とセキュリティ対策の重要性

ホームページを長く運営していくうえで、「情報更新」と「セキュリティ対策」は最も重要な要素です。

どちらも怠ると、検索順位の低下やユーザー離れ、さらにはサイトの乗っ取りなど深刻なリスクにつながる可能性があります。

定期的な更新のメリット

| 更新内容 | 効果 |

| 最新情報やニュースの追加 | 検索エンジンが「活動的なサイト」と判断し、SEOにプラス |

| 商品・サービス情報の見直し | 正確で信頼できる情報をユーザーに提供 |

| ブログ・コラム投稿 | 継続的なアクセス増加とブランド認知の向上 |

Googleは「定期的に更新されているサイト」を高く評価します。

特に中小企業や個人事業主のホームページでは、月1回以上の更新を目安にコンテンツをリフレッシュしましょう。

セキュリティ対策の基本

Webサイトは、放置しておくと不正アクセスやスパム攻撃の対象になることがあります。

以下の対策を定期的に実施することが重要です。

| 対策内容 | 概要 |

| WordPressやプラグインの更新 | 脆弱性を修正するアップデートを常に適用 |

| 強固なパスワード設定 | 推測されにくい英数字・記号を組み合わせる |

| SSL証明書の有効期限確認 | 有効期限切れになる前に更新 |

| バックアップの取得 | 定期的にデータを保存し、万一のトラブルに備える |

💡 補足:

WordPressの場合、「SiteGuard WP Plugin」などのセキュリティプラグインを導入すると、

ログイン制限や不正アクセス防止を自動で強化できます。

運用チェックリスト

- サイトが正しく表示されるか(月1回)

- 問い合わせフォームが正常に動作しているか

- アクセス解析ツールがデータを取得しているか

- 外部リンク・内部リンクのエラーがないか

このように、“公開したままにしない”ことが信頼性を守る第一歩です。

サイト速度改善とモバイル対応のポイント

検索順位やユーザー満足度に大きく影響するのが、ページの読み込み速度とスマホ対応(モバイルフレンドリー)です。

どちらもGoogleが正式にランキング要素として公表しており、改善するだけでアクセス数が増える可能性があります。

サイト速度改善のコツ

| 改善ポイント | 解説 |

| 画像の最適化 | サイズを圧縮(TinyPNGなどのツール利用) |

| キャッシュ設定 | 「WP Fastest Cache」などで再読み込みを軽減 |

| 不要なプラグイン削除 | 利用していないものは無効化・削除 |

| コードの軽量化 | 不要なJavaScript・CSSを削除、圧縮 |

| 高速サーバーを選ぶ | 表示速度に直結。信頼性の高いサーバーを利用する |

サイトの読み込み時間が3秒を超えると離脱率が急上昇すると言われています。

Googleの無料ツール「PageSpeed Insights」を使えば、速度スコアを測定して改善点を確認できます。

モバイル対応の重要性

近年、サイト訪問者の約7割以上がスマホユーザーといわれています。

そのため、パソコンだけでなくスマートフォンでも快適に閲覧できるようにすることが必須です。

モバイル対応のチェック項目

- レスポンシブデザイン(画面サイズに自動調整される)になっているか

- ボタンやリンクの間隔が狭すぎないか

- 文字が小さすぎず、読みやすいか

- スクロールや操作がスムーズに行えるか

WordPressでは、ほとんどのテーマが標準でモバイル対応していますが、

カスタマイズを加えた場合は、実際のスマホで確認しておくと安心です。

✅ ポイント:

モバイル対応が不十分だと、Googleの「モバイルフレンドリーテスト」で警告が表示されることがあります。

公開前後に必ずテストしておきましょう。

掲載後も定期的にメンテナンスと改善を続けることで、

ホームページは“成長する資産”へと変わります。

次の章では、運用中に起こりやすいトラブルとその対処法を紹介します。

よくあるトラブルと対処法

ホームページを掲載したあと、「表示されない」「更新が反映されない」などのトラブルに遭遇することは珍しくありません。

多くの場合、原因を理解すれば自分で解決できます。ここでは、初心者が特に陥りやすいホームページ掲載後の代表的なトラブルと対処法を紹介します。

ホームページが表示されない・真っ白になる

最も多いトラブルのひとつが、「URLを開いてもページが真っ白」「エラーメッセージが出る」といったケースです。

原因は主に以下の通りです。

| 原因 | 対処法 |

| ドメインとサーバーの連携ミス | ドメインのネームサーバー設定が正しいか確認(反映には最大72時間かかる場合も) |

| ファイルのアップロード場所が間違っている | public_htmlなど、正しい公開フォルダにファイルを入れ直す |

| WordPressテーマやプラグインの不具合 | 一時的にテーマ・プラグインを無効化して動作確認する |

| PHPのバージョン不一致 | サーバー管理画面からPHPバージョンを変更して再確認 |

💡 ポイント:

まずは「サーバーに接続できているか」「index.html(またはindex.php)が正しく配置されているか」を確認しましょう。

画像が表示されない・リンク切れが起こる

アップロードした画像が表示されない場合、パスの指定ミスやファイル名の不一致が主な原因です。

| チェックポイント | 対応方法 |

| ファイル名が一致しているか | 大文字・小文字の違いも判別されるため注意(例:Logo.png ≠ logo.png) |

| パスの指定方法 | 相対パス(例:./images/logo.png)を使用すると安定しやすい |

| ファイルの場所 | サーバー上で画像フォルダが正しくアップロードされているか確認 |

また、外部リンクが切れている場合はリンク先のURL変更やサイト閉鎖が原因の可能性があります。

ツール「Broken Link Checker(WordPressプラグイン)」を使えば、リンク切れを自動で検出できます。

常時SSL化(https)がうまく反映されない

SSL設定を行ったのに、URLが「https://」にならない・警告が出る場合があります。

このトラブルは、設定漏れやリダイレクト処理の不備が原因です。

| 原因 | 対処法 |

| SSL証明書が未反映 | サーバー管理画面で「無料SSLを有効化」し、数時間待つ |

| 内部リンクがhttpのまま | WordPressなら「Search Regex」などで一括置換 |

| リダイレクト設定不足 | .htaccessにリダイレクトコードを追加して統一(例:RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]) |

注意:

ブラウザのキャッシュが残っている場合も反映が遅れることがあります。キャッシュ削除や別ブラウザで再確認しましょう。

WordPressログインができない・エラーになる

WordPress運用時に多いのが、「管理画面にログインできない」「ログインループになる」といった不具合です。

考えられる原因と対処法

- パスワード忘れ → ログイン画面から「パスワードをお忘れですか?」で再設定

- プラグイン競合 → FTPでpluginsフォルダの名前を一時変更して強制無効化

- URL変更による不具合 → データベース内のsiteurl・homeの値を修正

- キャッシュの影響 → ブラウザキャッシュ・サーバーキャッシュを削除して再ログイン

補足:

頻繁にログインできなくなる場合は、セキュリティプラグインの設定(ログイン制限)が影響していることもあります。

サイトが重い・表示速度が遅い

「ページの読み込みが遅い」と感じたら、画像サイズ・プラグイン数・サーバー性能を見直すことが大切です。

| 改善策 | 詳細 |

| 画像を軽量化 | 無料ツール「TinyPNG」「Squoosh」などで圧縮 |

| 不要なプラグイン削除 | 使用頻度の低いものを停止・削除 |

| キャッシュ機能導入 | 「WP Fastest Cache」などで表示速度を最適化 |

| サーバー移行検討 | 負荷の高いサイトは上位プランや他社への移行も検討 |

Googleの「PageSpeed Insights」や「GTmetrix」を使えば、改善点を数値で把握できます。

メールフォームが動作しない・送信されない

フォームから送信してもメールが届かない場合、設定ミスまたはサーバーの送信制限が原因です。

確認ポイント

- メール送信先アドレスが正しいか

- WordPressプラグイン(Contact Form 7など)の設定が正しいか

- サーバーのメール送信機能(PHP mail)が有効か

- 迷惑メールフォルダを確認

ワンポイント:

送信エラーが頻発する場合は、「SMTP送信プラグイン(WP Mail SMTPなど)」を導入すると安定します。

ホームページのトラブルは、慣れれば自分で対処できるものがほとんどです。

定期的にバックアップを取り、問題が発生したときに「原因を特定 → 設定を修正 → 再確認」の流れで対応することが大切です。

次の章では、この記事全体の内容をまとめ、ホームページ掲載を成功に導くポイントを振り返ります。

まとめ

ホームページを掲載するには、正しい手順と確実な準備が欠かせません。

本記事では、ドメイン取得からサーバー契約、SSL導入、SEO設定、そして運用までの流れを一通り解説してきました。

改めて、ホームページ掲載の流れを整理すると次のようになります。

| ステップ | 内容 |

| ① 独自ドメインの取得 | サイトの住所となるURLを決め、信頼性を高める |

| ② レンタルサーバー契約 | データを保存・公開する場所を用意 |

| ③ SSL導入 | 通信の安全性を確保し、SEOにも有利 |

| ④ ファイルまたはWordPressで作成 | HTML/CSSまたはCMSでホームページを制作 |

| ⑤ ドメインとサーバーの連携 | ネームサーバー設定を行い、サイトを表示可能に |

| ⑥ 掲載前のチェックとSEO設定 | タイトル・メタ情報・デザイン・リンクを最終確認 |

| ⑦ 公開・運用・メンテナンス | 定期的な更新・セキュリティ対策・速度改善を実施 |

これらのステップをしっかり踏むことで、誰でも安心して自分のホームページを公開できます。

特に意識したいのは、掲載後の運用と改善です。

ホームページは作って終わりではなく、更新や分析を通して「成長させていく」ことで価値が高まります。

アクセス解析ツール(Googleアナリティクス・サーチコンソール)を活用し、

ユーザーの反応を見ながらページ内容をブラッシュアップしていきましょう。

無料でWEBサイトを作成するなら「MAQE」

MAQEは、無料からはじめられるWEBサイト作成サービス(CMS)です。ITエンジニアやデザイナーでなくても、誰でも安く・早く・簡単に“いい感じ”のWEBサイトが作成できます。

個人から小規模ビジネスまで、プロのような仕上がりを手軽に実現できるのが特長です。

詳しくはこちら:https://maqe.website/