起業準備を進める中で、こんな疑問はありませんか?

- 「会社を設立したけど、ホームページって本当に必要?」

- 「できるだけコストを抑えたいけど、無料ツールってどうなの?」

- 「外注と自作、結局どっちが正解なんだろう?」

ホームページは、今や企業の“名刺以上”の存在です。

信頼性の確立、取引・融資時の信用、そして集客やブランディング――起業初期からしっかり備えておくことで、その後のビジネス展開に大きな差が生まれます。

本記事では、「起業 ホームページ」のキーワードで情報収集している方に向けて、以下のポイントをわかりやすく・網羅的に解説しています。

- 起業時にホームページが求められる理由

- 自作・ツール・外注など作成方法の選び方

- 費用相場と目的別の判断基準

- SEOや運用面で押さえておくべきポイント

特別な専門知識がなくても、自分のビジネスに合った方法を見つけられる内容になっています。

「作って終わり」ではなく、「活用できるホームページ」を目指したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

なぜ起業時にホームページが必要とされるのか

起業準備を進める中で、「まずはホームページから」と言われることが多いですが、それには確かな理由があります。

単なる“名刺代わり”を超えて、ビジネスの信頼性やブランディングに直結するのがホームページです。

「どんなサービスなのか?」「代表者は誰なのか?」「どこに拠点があるのか?」——

これらは取引先や顧客が最初に確認する情報であり、しっかりと整備されたWebサイトは企業の第一印象を決定づけます。

信用力の向上と企業イメージの確立

ホームページは、「この会社は本当に信頼できるのか?」という問いに対する最初の答えとなります。

たとえば、設立間もない会社においては、過去の実績や口コミが少ないことが一般的です。

そのような状況でも、しっかりとしたデザイン・内容のホームページがあれば、「ちゃんと準備している会社なんだ」と相手に安心感を与えることができます。

特に以下のような要素は、信用力アップに直結します:

| 要素 | 目的・効果 |

| 代表者の顔写真とプロフィール | 人柄が伝わり、信頼感が増す |

| 会社概要ページ(事業内容・所在地・設立年月日など) | 実態があることを示す |

| お問い合わせフォーム・電話番号 | 連絡手段が明示されていることで安心感を与える |

| SNSリンクや更新履歴 | 活動実績やリアルタイムな情報発信を伝えられる |

こうした情報をしっかり載せることで、「この会社に問い合わせても大丈夫」「取引しても問題なさそう」といった心理的ハードルを下げることができます。

また、**企業イメージ(ブランディング)**の観点でも、色使いやロゴ、写真のトーンなどに統一感を持たせることで、自社の方向性を視覚的に伝えることが可能です。

取引や融資審査での利点

意外と見落としがちですが、ホームページの有無は融資審査やBtoBの取引判断にも影響します。

金融機関や投資家、あるいは他企業の担当者は、取引先の実態を調査する際にまずWeb検索を行います。

その際に、検索しても何も出てこない、あるいは名刺に書かれたURLにアクセスしても情報が古い、という状況だと、審査の印象が悪くなることもあります。

たとえば:

- 銀行融資の申請時:「御社のホームページ、拝見しました。事業内容が明確ですね」

- 取引先の審査部門:「Webサイトがちゃんとしてるから、ある程度の規模と実績はありそうだ」

というように、信用の裏付けとしてホームページが活用されるケースが非常に多いのです。

また、法人登記後にバーチャルオフィスを利用している場合などでも、ホームページ上でしっかりと事業内容や活動を示すことで、「本当にこの会社は存在しているのか?」という疑念を払拭できます。

ホームページ作成方法の種類と特徴

ホームページを作る方法は、無料ツールを使った自作から、**専門業者への依頼(外注)**まで幅広くあります。

自分のスキルや予算、作りたいサイトの目的に応じて、最適な手段を選ぶことが重要です。

ここでは代表的な6つの方法について、それぞれの特徴と向いている人の傾向を解説します。

無料作成サービス:Wix・ペライチ・Googleサイトなど

まずは「無料で簡単に始めたい」という人向けの選択肢です。

Wix、ペライチ、Googleサイトなどは、アカウント登録だけでその場でホームページ作成が始められるのが魅力です。

主な特徴は以下のとおりです:

| ツール名 | 特徴 | 向いている人 |

| Wix | デザインの自由度が高い。アプリ連携も豊富 | 店舗・サービスの紹介をしたい人 |

| ペライチ | 初心者向け。1ページ完結型が得意 | LP(ランディングページ)を作りたい人 |

| Googleサイト | Googleアカウントだけで使える。共有が簡単 | 社内用ページや簡易案内サイト向け |

無料プランでは独自ドメインが使えない、広告が表示されるなどの制限がありますが、スピード感を重視するなら非常に有効です。

MAQE(メイク)で簡単に作れる魅力

誰でも簡単に“それっぽい”ホームページが作れる国産CMSとして注目されているのが「MAQE(メイク)」です。

- テンプレートを選んで、画像とテキストを入れるだけ

- プロが監修したデザイン構成で、信頼感のある仕上がりに

- モバイル対応・独自ドメイン・問い合わせフォームも完備

というように、**初心者が「ちゃんとしたホームページ」を作るための機能が一通り揃っています。

また、有料サポートを利用すれば、プロによる作成代行も可能。

「自分ではうまくできないけど、業者に頼むほどの予算もない」という起業家にピッタリです。

▶ 詳しくはこちら → https://maqe.website/

STUDIOで洗練されたデザインを実現

デザイン性にこだわりたい方に人気なのが「STUDIO」。

ノーコードで操作できるにも関わらず、非常に完成度の高いWebデザインを実現できます。

- 自由なレイアウト設計

- モダンでスタイリッシュなUI

- チーム編集や公開管理の機能も豊富

エンジニアでなくても洗練されたビジュアルを表現できる点で、スタートアップやブランド志向の個人事業主からも支持されています。

ただし、自由度が高い分、操作にはやや慣れが必要な場面もあります。

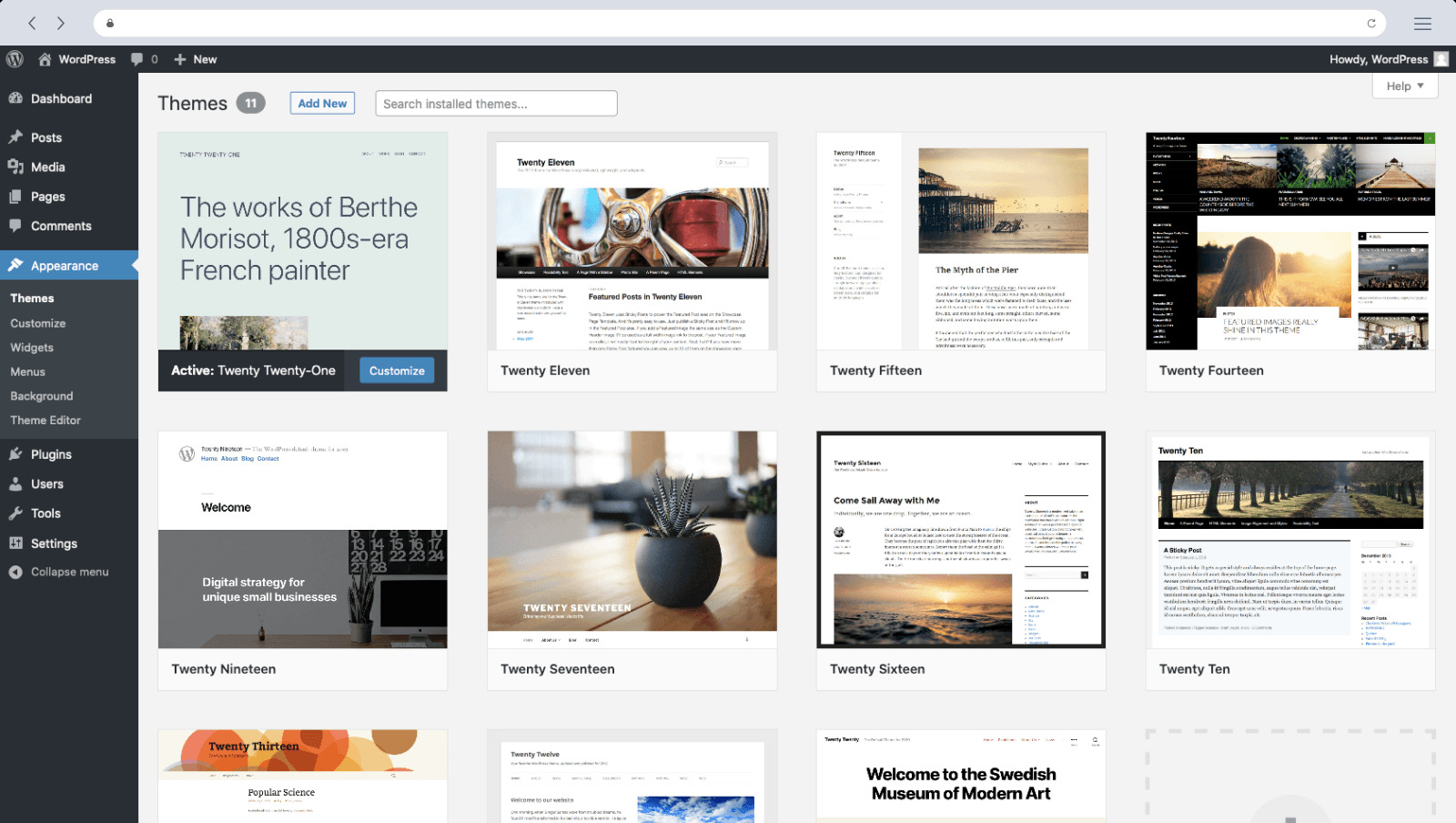

WordPressで独自性の高いサイトを構築

「SEO対策をしっかりしたい」「拡張性を重視したい」

そんな方にはWordPressが定番です。

- 世界中のWebサイトの約4割が使っているCMS

- プラグインで機能追加が自由自在

- 独自デザインのテーマやテンプレートが豊富

一方で、ドメインやレンタルサーバーの契約が必要で、設定作業にもある程度の知識が求められます。

そのため、「時間と手間をかけても自分の理想のサイトを作りたい」人におすすめです。

HTML/CSSコーディングや外注という選択肢

より完全に自由なデザインやシステム構築を目指すなら、

HTML/CSSのコードを自分で書く、あるいは外注するという方法があります。

- 自作すればコストは最小限

- 外注すればプロ品質だが、費用は高くなる

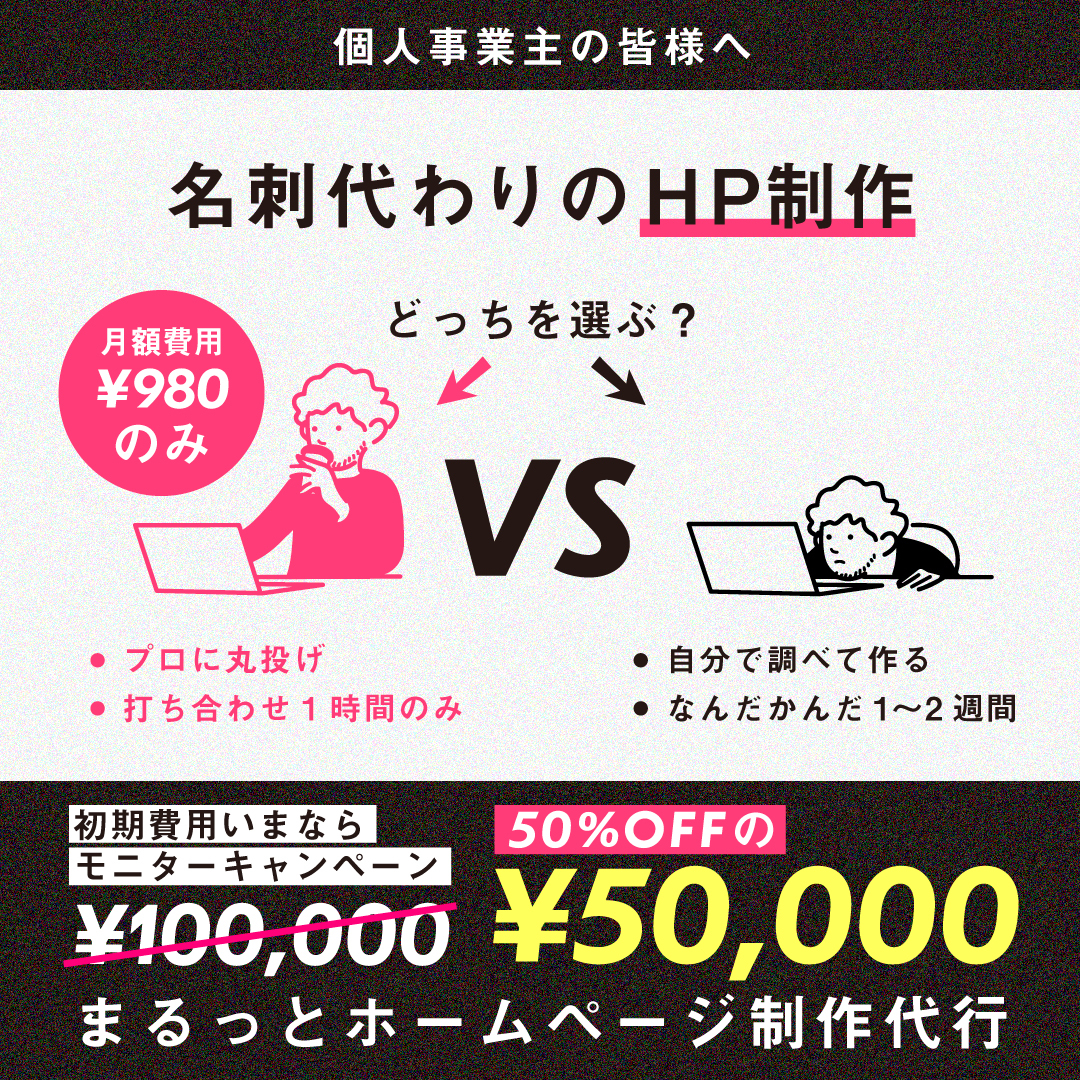

起業初期では「名刺代わりのページだけ外注でお願いして、その後は自分で更新」というスタイルを取る方も増えています。

ただし、見積もりの確認や仕様のすり合わせなど、外注には一定のコミュニケーションコストが発生するため注意が必要です。

AIを使ってサイトを制作

最近は、ChatGPTなどのAIを使ってサイトを自動生成するサービスも増えてきました。

「AI ホームページ作成」といったツールは、質問に答えるだけでそれっぽい構成やテキストを出力してくれるものです。

ただし実際には:

- 出力された文章が抽象的で、自社の魅力をうまく表現できない

- サーバーや独自ドメインの設定が結局必要になる

- 更新や管理はAIでは代行できない

といった「意外と手間がかかる現実」があります。

AIはあくまで“補助的な手段”として活用し、完成形までは自分または人の手で整えることが大切です。

ホームページ制作の費用相場と目的別の選び方

ホームページの制作費用は、「いくらかければどれくらいのものができるのか」が非常にわかりにくい領域です。

とはいえ、目的と予算を照らし合わせれば、おおよその相場感をつかむことができます。

ここでは、予算帯別に向いている制作方法と期待できる内容を整理してご紹介します。

無料~10万円:手軽に始めたい人向け

「まずはオンライン上に名乗りをあげたい」という起業初期の方に適している価格帯です。

この価格帯で選ばれる主な手段:

- Wix、ペライチ、MAQEなどの無料作成ツール

- 自分でWordPressをインストールして構築

- 格安制作代行(テンプレート利用が中心)

| 費用 | 内容 | 想定される用途 |

| 無料〜3万円 | 無料作成ツール、自作 | 取り急ぎ情報発信したい |

| 3万円〜10万円 | テンプレート制作、初期設定サポート込み | 最低限の信頼感を得たい |

ただし、独自ドメインやレンタルサーバー代は別途かかることが多く、完全無料というわけではありません。

10万円~50万円:名刺代わりのサイトを作りたい人向け

この価格帯は、「起業したばかりだけど、しっかりしたWebサイトを用意したい」という方に最適です。

主な特徴:

- テンプレートベースながらもカスタマイズ性が高い

- プロが構成・原稿を整えてくれる

- デザインに統一感がある

| 費用 | 内容 | 想定される用途 |

| 10万円〜30万円 | テンプレートカスタマイズ、3〜5ページ構成 | 名刺代わりのサイト |

| 30万円〜50万円 | オリジナルデザイン、写真撮影込みなど | 小規模事業の信頼強化 |

この価格帯なら、問い合わせフォームの設置やSNS連携、簡単なSEO対策も含まれるケースが多く、BtoB取引の場面でも十分活用可能です。

50万円~100万円:ブランドを重視する企業向け

ブランディングやWebからの集客も視野に入れている事業者向けの予算帯です。

この価格帯になると、制作会社やフリーランスのデザイナーがチームで関わり、以下のような施策が可能になります:

- 独自ドメイン・サーバー設定からすべて対応

- UI/UXを考慮したデザイン設計

- 写真や文章もプロが用意

- CMS(WordPressなど)で自分でも更新できる構造

| 費用 | 内容 | 想定される用途 |

| 50万円〜80万円 | 10ページ前後・SEO設計付き | ブランド構築と集客の両立 |

| 80万円〜100万円 | 動画埋め込み、LP連動、簡易予約機能など | 本格的なWebプレゼンス確立 |

「起業して少し軌道に乗ってきた」「他社と差別化したい」といったフェーズで選ばれることが多い価格帯です。

100万円以上:大規模開発や本格的マーケティング施策が必要な場合

ここからは中規模〜大規模なWeb開発領域になります。

- 多言語対応

- 会員制機能、予約システム

- ECサイト構築

- Web広告・SEO戦略と連動した設計

といった、マーケティング施策と連携するための構造や仕組みを盛り込むことが前提になります。

| 費用 | 内容 | 想定される用途 |

| 100万円〜200万円 | 中規模コーポレートサイト+機能開発 | 国内外への情報発信・信頼獲得 |

| 200万円以上 | システム開発、複数サイト連携など | ECやポータル系の大規模プロジェクト |

この価格帯では、制作後の運用コンサルや保守契約も含まれるケースが多く、Webサイトを事業の中核として活用する企業に向いています。

無料作成と有料制作のメリット・デメリット

ホームページを作る際に、「無料ツールで自分で作るか、有料でプロに依頼するか」は大きな分かれ道になります。

それぞれにメリットとデメリットがあり、予算や目的によって最適な選択肢は異なります。

ここでは、特に重要な2つの違い——カスタマイズ性とサポート体制について比較していきます。

カスタマイズ性・機能制限の違い

無料のホームページ作成ツール(Wix、ペライチ、Googleサイトなど)は、操作が簡単で直感的に作れる反面、できることには限界があります。

| 項目 | 無料作成ツール | 有料制作(制作会社・フリーランス) |

| デザインの自由度 | テンプレートに沿う必要がある | 完全オリジナル対応も可能 |

| 機能の追加 | プランによって制限あり | 要望に応じた機能実装が可能 |

| SEOの調整 | 限定的(meta情報や構造化データの対応が難しい) | 内部施策・構造設計から対応可能 |

無料ツールでは、**「見た目は整っているけど、中身が薄い」**というサイトになりがちです。

一方、有料制作ではコンバージョン設計やユーザー導線まで考慮されるため、実際の集客や信頼構築に強い構成が期待できます。

サポート体制や保守管理の違い

もう一つ大きな違いは、トラブルが発生した時の対応力です。

無料ツールの場合、基本的には自己解決が前提。問い合わせは可能でも返答が遅かったり、そもそも細かい設定は自分で調べて対応する必要があります。

一方、有料制作では以下のようなアフターサポートや運用代行がオプションで用意されているケースが多くあります:

| 項目 | 無料ツール | 有料制作 |

| サポート体制 | 基本はマニュアルとFAQ | メール・電話・Web会議での個別対応あり |

| 更新作業 | 自分で対応が必要 | 定期更新や代行依頼が可能 |

| セキュリティ管理 | ツール任せ(仕様に依存) | WordPressの脆弱性対応やSSL管理も対応可 |

ビジネス用途で使うホームページは、「作って終わり」ではなく、運用して育てていくものです。

そのため、時間的コストや知識不足を補いたい場合は、最初からプロに頼んでおくほうが安心という考え方もあります。

ホームページとSEO

ホームページを作る目的のひとつに、「検索されて見つけてもらうこと」があります。

そこで重要になるのが「SEO(検索エンジン最適化)」です。

SEOは専門的な領域と思われがちですが、起業直後のホームページで最低限おさえるべきポイントはシンプルです。

ここでは、特に意識しておきたい「ドメインの選び方」と「キーワード戦略」について解説します。

ドメインは独自ドメイン必須。レンタルドメインはやめよう

ホームページのURLに使うドメインは、必ず独自ドメイン(例:yourcompany.com)を取得することをおすすめします。

無料ツールを使うと「○○.wixsite.com」や「○○.peraichi.com」といった、いわゆるレンタルドメインが割り当てられることがありますが、これは避けるべきです。

なぜなら:

- 信頼性に欠ける印象を与える

- 将来的にサービス移行が面倒(URLが変わる)

- SEO的にも評価されにくい

というデメリットがあるからです。

独自ドメインは年間1,000〜3,000円程度で取得でき、ブランディングやSEOの観点でも有利です。

特に「会社名+.com」「サービス名+.jp」など、覚えやすく・信頼性のあるURLを意識しましょう。

指名キーワードと一般キーワードの違い

SEOを考える上で、**どんなキーワードで検索されたいか?**を明確にする必要があります。

このとき重要なのが、「指名キーワード」と「一般キーワード」の違いを理解することです。

指名キーワードとは、屋号や社名

「株式会社サンプル」「サンプル歯科」「Sample Coffee Tokyo」など、社名・屋号・店舗名など固有名詞での検索を指します。

この指名キーワードは、基本的に上位表示がしやすいです。

なぜなら、社名や屋号は他社と被ることが少なく、競合もいないためです。

そのため、名刺やSNS、パンフレットなどでホームページのURLを案内すれば、検索結果でも確実に見つけてもらえるようになります。

ただし、その社名や屋号が検索されない限り流入が発生しないため、認知度が低い起業直後には限界もあります。

一般キーワードは自社の名前ではないが、自社のサービスに関連する検索キーワード

たとえば以下のようなキーワードが「一般キーワード」です:

- 「東京 カフェ 開業」

- 「オンライン英会話 おすすめ」

- 「起業 ホームページ 制作」

- 「バーチャルオフィス 東京」

これらは自社の名前ではないものの、自社の提供サービスに関連した検索語句です。

この一般キーワードは、検索ボリュームが多く集客につながりやすい一方で、競合も非常に多いという特徴があります。

大手企業や広告出稿をしている会社が上位を独占していることも多く、短期で狙うのはかなり難しいのが現実です。

そのため、起業直後はまず指名キーワードでの上位表示を確実に取りにいきつつ、一般キーワードは中長期戦略として育てていくことが現実的です。

ホームページ運用で成功するためのポイント

ホームページは「作って終わり」ではありません。

“運用”こそが集客や信頼獲得の鍵となります。

立ち上げたばかりの起業でも、日々の更新や改善を積み重ねることで、検索順位が上がり、問合せや商談のチャンスが広がります。

ここでは、ホームページ運用における3つの重要ポイントを解説します。

SEO対策と定期的なコンテンツ更新

SEOにおいて最も効果的なのは、定期的な情報発信です。

たとえば:

- 新サービスや新商品の情報

- よくある質問(FAQ)の掲載

- 専門知識を活かしたコラム記事やブログ

- お客様の声(レビュー)の掲載

こういったコンテンツは、検索エンジンからの評価を高めるだけでなく、訪問者にとっても有益な情報になります。

また、特定のキーワードを意識して記事を書くことで、「一般キーワード」での自然流入も徐々に増やすことが可能です。

更新頻度の目安は月1〜2回。少なくとも「放置されていないことが伝わる」頻度は維持しましょう。

お問い合わせフォーム・SNS連携の重要性

せっかくホームページに人が訪れても、「その先のアクション」がなければ意味がありません。

そこで重要なのが、お問い合わせフォームとSNS連携です。

- お問い合わせフォームがあることで、興味を持ったユーザーがすぐに連絡を取れる

- SNSボタンの設置により、LINE・Instagram・X(旧Twitter)などにスムーズに誘導できる

つまり、「Web→SNS→顧客接点」または「SNS→Web→問合せ」といった導線が作られるのです。

また、SNSを日々更新していれば、ホームページでは伝えきれないリアルな雰囲気や人柄もアピールでき、信頼感や親近感に繋がります。

セキュリティ・メンテナンス・アップデート

見落とされがちですが、サイトの安全性と安定性を保つことも非常に大切です。

以下は、最低限チェックしておきたいポイントです:

| 項目 | 内容 | リスク例 |

| SSL化(https対応) | 通信を暗号化して安全に保つ | 「保護されていない通信」と表示されて離脱される |

| プラグインやCMSの更新 | セキュリティ脆弱性を修正 | サイトが改ざんされたりウイルスに感染する可能性 |

| バックアップ | データの自動保存 | サーバートラブルでサイトが消失するリスクを防ぐ |

特にWordPressなどのCMSを使っている場合は、定期的なメンテナンスやセキュリティ対策が不可欠です。

技術的に不安がある場合は、制作会社に保守管理プランを依頼するのも有効です。

運用面に安心感があると、ビジネスの本業に集中しやすくなります。

承知しました。以下に、記事の最終セクションである「まとめ・総括」の文章を、これまでの内容を自然に振り返りながら執筆いたします。

まとめ・総括

起業において、ホームページは単なる“あると便利”なものではなく、**事業の信頼性を示し、集客や問い合わせにつながる「ビジネスの基盤」**です。

この記事では、ホームページが必要とされる理由から、作成方法の選び方、費用相場、そして運用のポイントまでを網羅的に解説しました。

起業初期の段階では、予算や知識が限られていることもあるかもしれません。

しかし、無料ツールであっても最低限の“信頼感”を持たせることは可能ですし、有料制作であればより高い集客力やブランディング効果を期待できます。

特に意識したいのは以下のポイントです:

- 独自ドメインの取得と基本的なSEO対策

- 目的に合った制作方法の選択(自作・MAQE・外注など)

- 長期的に見据えた運用と更新体制

起業という新たな挑戦の中で、ホームページは「最初に世の中に出す自分たちの顔」です。

まずはスモールスタートでも構いません。できることから着実に積み上げていくことが、信頼と成果につながる第一歩となります。

どの方法を選ぶにしても、迷ったときには「誰に、何を、どう伝えたいか」を軸に判断すれば、ホームページの方向性がブレることはありません。

ぜひ、この記事を参考に、あなたのビジネスにとって最適なホームページ作りを進めてみてください。

起業時のホームページ制作なら「MAQE(メイク)」の代行サービスがおすすめ

「ホームページを作りたいけど、自分でやるのは不安…」

「でも、制作会社に何十万円も払うのはちょっと…」

そんな方にぴったりなのが、MAQEのホームページ制作代行です。

- 初期費用:50,000円(税抜)

- 月額費用:980円(税抜)

というリーズナブルな価格で、プロがあなたの代わりにWebサイトを制作します。

使うのは、誰でも簡単に使えるホームページ作成ツール「MAQE」。公開後の修正や情報の追加も、自分で直感的に操作できるので、更新のたびに追加費用が発生するような心配もありません。

- 起業したばかりで予算を抑えたい

- 見栄えの良いホームページをプロに任せたい

- 公開後も自分で自由に触れるサイトが欲しい

そんな方は、ぜひMAQEの制作代行サービスをご検討ください。

▶ 詳しくはこちら → https://seisaku-daikou.maqe.site/