「SEO対策を始めたいけれど、何から手をつければいいか分からない…」

そんな悩みを抱える企業のWeb担当者や、個人ブロガーの方は多いのではないでしょうか。

SEOは確かに奥が深く、専門用語やテクニカルな要素も多いため、初心者にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。ですが、基本を押さえて正しいステップで進めれば、誰でも検索上位を狙うことは十分に可能です。

本記事では、SEO初心者の方がゼロから学び、着実に成果を出すための最新ノウハウを網羅的に解説します。

- SEOの基本的な仕組みと目的

- 初心者が最初にやるべき3ステップ

- 自分でできる内部・外部SEOの具体策

- コンテンツ制作のポイントやツール活用法

- 成果が出た実際の成功事例

- 2024〜2025年の最新トレンドまで完全カバー

さらに、ありがちなNG行為や、費用感・外注の考え方もわかりやすく解説しているため、これからSEOに本格的に取り組みたい方にも最適です。

この記事1本で、SEO対策の全体像が理解でき、自信を持って施策をスタートできるはずです。

今すぐ、自社サイトの検索順位と成果を高める第一歩を踏み出しましょう。

目次

SEO対策とは何か?

SEO対策の定義と目的

SEO(Search Engine Optimization)対策とは、検索エンジンで自社のWebサイトを上位に表示させるための最適化施策のことを指します。日本語では「検索エンジン最適化」と訳され、Googleをはじめとした検索エンジンで、ユーザーの検索ニーズに合致したコンテンツを提供し、より多くのアクセス(トラフィック)を集めるために欠かせない戦略です。

SEO対策の最大の目的は、「見込み顧客を自然流入(オーガニック検索)で獲得すること」です。広告に依存せずにアクセスを集められるため、中長期的な集客・売上向上に繋がる効率的なマーケティング手法として、多くの企業が取り組んでいます。

また、SEOの本質は単に検索順位を上げることではなく、「ユーザーにとって有益な情報を、適切なタイミングで届けること」にあります。そのため、コンテンツの質や構造、Webサイト全体の使いやすさまでを含めた包括的な最適化が求められます。

なぜ今SEOが必要とされているのか

現在、インターネット上の情報量は爆発的に増加しています。ユーザーは何かを調べるとき、まずGoogle検索を利用するのが当たり前の時代です。特に企業や店舗のWebサイトにおいては、「検索で見つけてもらえるかどうか」がビジネス成果に直結します。

競合他社がすでにSEOに取り組み、検索結果で上位を獲得している中、何も対策をしなければ検索圏外に埋もれてしまうリスクがあります。特に、スマートフォンでの検索が主流になった現在、上位3位以内に表示されないと、ほとんどクリックされないというデータもあるほどです。

さらに近年では、AIによる検索体験の進化(SGEやAI Overview)や、ユーザーの体験価値を重視するアルゴリズムアップデートが相次いでおり、質の高いSEO対策がますます重要になっています。

つまり今、SEO対策は単なるテクニックではなく、ユーザーとの接点を築くための「戦略的な情報発信」そのものとして、あらゆる企業や個人にとって必須の施策となっているのです。

初心者がまず取り組むべき基本のSEO対策3ステップ

SEO対策において最初に行うべきなのは、「ユーザーの検索ニーズを理解し、それに応えるコンテンツを作る」ための準備です。ここでは、初心者でも今日から取り組める3つの基本ステップを解説します。

1.キーワードリサーチ&分析の進め方

SEOの出発点は、適切なキーワードの選定です。検索ユーザーがどのような言葉で情報を探しているのかを把握し、自社サイトと関連性の高いキーワードを選ぶことが、上位表示の第一歩です。

初心者でも使いやすい無料ツールとしては、以下があります。

| ツール名 | 概要 |

| ラッコキーワード | 検索候補や関連キーワードを一覧表示 |

| Googleキーワードプランナー | 検索ボリュームや競合性を確認可能 |

| Googleサジェスト | 実際の検索候補ワードを調査可能 |

キーワードを選定する際は、「検索ボリューム」だけでなく、「検索意図」や「競合の強さ」もチェックしましょう。

たとえば「SEO」よりも「SEO対策 初心者」の方が具体的で、初心者向けのコンテンツで上位を狙いやすい傾向があります。これがいわゆる「ロングテールキーワード戦略」です。

2.タイトルタグとメタディスクリプションの最適化

キーワードが決まったら、次は検索結果に表示される「タイトル」と「メタディスクリプション」の設定です。これは、検索ユーザーがあなたのページをクリックするかどうかを左右する重要な要素です。

タイトルタグのポイント

- メインキーワードを左寄せで自然に含める

- ユーザーが知りたいことを端的に伝える

- 32文字以内に収める(モバイル表示対応)

メタディスクリプションのポイント

- 120文字程度で要点をまとめる

- キーワードを自然に含めながら、クリックしたくなる魅力的な文章を意識

- 誘導的なフレーズ(例:「詳しくはこちら」「初心者でもわかる」など)を適度に使う

この2つは検索エンジンの評価だけでなく、クリック率(CTR)を大きく左右するため、毎記事必ず意識しましょう。

3.ユーザーのニーズを満たすコンテンツ作成

最後のステップは、選んだキーワードに沿ってユーザーの「知りたい」に応えるコンテンツを丁寧に作ることです。Googleは、「その検索結果がユーザーの役に立ったかどうか」を非常に重視しています。

コンテンツ作成の基本は以下の通りです:

- 検索意図を深く理解する(例:「SEO対策 初心者」→やり方・ツール・注意点などが気になる)

- 見出し(H2、H3)で情報を整理し、読みやすく構成する

- 図表・画像・リストなどを活用して視覚的に伝える

- 情報の正確性・網羅性・最新性を意識する

- 必ず一次情報や公式情報に基づく引用・根拠を示す

また、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点も近年非常に重視されているため、信頼できる著者や企業の発信であることが伝わる工夫も効果的です。

自分でできる内部SEO対策

内部SEOとは、自社サイト内の構造やコンテンツを最適化することで、検索エンジンとユーザーの双方にとって使いやすいサイトにする施策のことです。外部リンクに頼らず、自分の手で改善できるポイントが多いため、初心者でもすぐに取り組めます。

サイト構造・内部リンク設計の基本

まず大前提として、検索エンジンはWebサイト全体の構造(サイトマップ)を把握して評価します。ページ同士のつながりが分かりづらいと、重要なコンテンツが評価されにくくなります。

そのため、以下のようなシンプルで階層的な構造が理想です:

- トップページ

- カテゴリーページ

- 個別記事ページ

- カテゴリーページ

また、内部リンク(自社サイト内の他ページへのリンク)を適切に設置することで、クローラーが全ページを巡回しやすくなり、評価も伝わりやすくなります。

特に重要なのは以下の2点です:

- 関連性の高い記事同士を相互リンクする(例:「SEO対策の基本」→「キーワード選定のやり方」)

- パンくずリストやナビゲーションメニューを設置して、ユーザーが迷わない導線を作る

適切な内部リンク設計は、滞在時間や回遊率の向上にもつながり、間接的にSEO評価を高めることができます。

クローラビリティを改善するテクニック

クローラビリティとは、検索エンジンのクローラーがサイト内をスムーズに巡回し、ページをインデックスできる状態のことです。

クローラビリティを改善するには、以下のポイントを押さえておきましょう:

| テクニック | 説明 |

| サイトマップ(XML)の設置 | クローラーに全体構造を伝えるためのファイル。Search Consoleに送信 |

| robots.txtの最適化 | クロールしてほしい/ほしくないページを制御する |

| 内部リンクの整備 | 孤立したページを作らず、リンクでつなぐ |

| 404エラーページの修正 | 存在しないページへのリンクは評価を下げる原因に |

| 正規化(canonicalタグ) | 重複コンテンツの評価を一つに統一するための設定 |

こうした設定を行うことで、検索エンジンに「適切にクロールして評価してもらうための環境整備」ができ、SEO全体の土台が強化されます。

モバイルフレンドリー対応・レスポンシブ設計

現在の検索エンジンはモバイルファーストインデックス(MFI)を採用しており、スマートフォンでの表示を基準にページを評価しています。

つまり、モバイル対応が不十分なサイトは、それだけでSEO上不利になる可能性があるということです。

対応方法としては、以下のようなレスポンシブデザインの導入が推奨されます:

- 画面サイズに応じてレイアウトが変化する設計

- ボタンやテキストのサイズがスマホでの操作性に適したものであること

- 表示速度が速いこと(スマホ回線でもストレスがない)

Googleのモバイルフレンドリーテストなどの無料ツールを使えば、自社サイトがモバイル対応できているかを簡単にチェックできます。

Core Web Vitalsとページエクスペリエンスの重要性

Core Web Vitals(コアウェブバイタル)とは、Googleが提示するユーザー体験に関わるページの表示品質に関する3つの指標のことです。

| 指標名 | 内容 | 目安値 |

| LCP(Largest Contentful Paint) | メインコンテンツの表示速度 | 2.5秒以内 |

| FID(First Input Delay) | 最初の操作への反応速度 | 100ms以内 |

| CLS(Cumulative Layout Shift) | レイアウトの安定性 | 0.1未満 |

これらの指標は、ページがどれだけスムーズでストレスなく表示・操作できるかを表しています。数値が悪ければ、ユーザーの離脱率が上がり、検索順位にも悪影響を及ぼす可能性があります。

改善策としては:

- 画像や動画の最適化

- JavaScriptやCSSの読み込み順序の見直し

- 不要なアニメーションやレイアウト崩れの排除

などが挙げられます。

これからのSEOでは、「良質なコンテンツ+快適なユーザー体験」がセットで評価される時代です。技術的な指標にも目を向けて、総合的なサイト改善を目指しましょう。

コンテンツSEOで成果を出すためのポイント

SEO対策の中でも、コンテンツSEOは最も効果が長期的に続きやすい施策です。検索意図に合致した高品質な記事を継続的に提供することで、検索順位の上昇だけでなく、ユーザーの信頼とリピート訪問も獲得できます。

この章では、初心者でも実践できるコンテンツSEOの重要ポイントを4つに分けて解説します。

検索意図を深掘りするリサーチ手法

まず最初に行うべきは、ユーザーがそのキーワードで検索する「本当の理由(=検索意図)」を探ることです。同じキーワードでも、知りたい情報の種類はさまざまです。

たとえば、「SEO対策 初心者」で検索する人は以下のような意図を持っている可能性があります:

- SEOとは何か基本から知りたい

- 具体的なやり方や手順を知りたい

- おすすめのツールを探している

検索意図を調べるには、以下の方法が有効です:

| 手法 | 説明 |

| 検索結果の上位10サイトを読む | どんな内容がよく書かれているかを確認する |

| 関連キーワードの確認 | Googleサジェストやラッコキーワードを活用 |

| 「People Also Ask」や「他の人はこちらも検索」欄を参考 | ユーザーが追加で知りたい情報を把握できる |

このリサーチによって、「ユーザーが求めている情報」を的確に把握することができ、結果として検索エンジンからの評価も高まります。

記事のリード文と見出し構成を考える

コンテンツの読み始めでユーザーの関心を引けなければ、すぐに離脱されてしまいます。リード文(導入部分)と見出し構成は、コンテンツ全体の読了率や滞在時間を左右する重要な要素です。

リード文で意識すべきポイント:

- 読者の悩みや疑問に共感する

- 記事で得られる情報やメリットを明確に伝える

- なるべく結論ファーストで簡潔に書く

見出し構成のポイント:

- 検索意図に沿った情報を網羅的にカバー

- 読みやすいようにH2・H3の階層を整える

- キーワードや共起語を自然に盛り込む

このように構成をしっかり設計することで、ユーザーも検索エンジンも**「内容が整理されていてわかりやすいページ」と評価**してくれるようになります。

E-E-A-Tを高める信頼性の担保と専門性の示し方

Googleがコンテンツを評価する際に重視しているのがE-E-A-Tです。

- E:Experience(経験)

- E:Expertise(専門性)

- A:Authoritativeness(権威性)

- T:Trustworthiness(信頼性)

特にビジネスや健康、金融など、読者の判断や行動に大きな影響を与えるテーマでは、このE-E-A-Tの高さが検索順位に直結します。

E-E-A-Tを高める具体的な方法:

| 方法 | 内容 |

| 著者情報を明記 | 執筆者の実績・肩書・SNSリンクを記載 |

| 一次情報や引用元の明示 | 公的機関や信頼できるサイトからの情報を引用 |

| 実体験や事例の紹介 | 「自分で試した」「導入した」などの経験談 |

| 運営者情報の開示 | 運営会社や問い合わせ先の明記で信頼感アップ |

検索エンジンは、「誰が書いたか」「どこが発信しているか」を非常に重視しています。しっかりとした信頼のある情報提供を意識しましょう。

画像・動画SEOでユーザー体験を向上させる

テキストだけのコンテンツでは、情報が伝わりづらかったり、ユーザーの離脱を招く可能性があります。画像や動画をうまく活用することで、視覚的に理解しやすいコンテンツとなり、ユーザー体験(UX)も大きく向上します。

SEO効果を高めるための画像・動画活用のポイントは以下の通りです:

- 画像には必ずalt属性(代替テキスト)を設定

→ Googleが画像の内容を理解しやすくなります。 - ファイル名やサイズを最適化

→ 表示速度が上がり、Core Web Vitalsの改善にもつながる。 - 動画は要点を押さえ、埋め込み形式で提供

→ 記事内容の補足やデモンストレーションに有効です。 - キャプションや図解で理解を助ける

→ 特に初心者向けコンテンツでは効果的。

ユーザーにとって「使いやすい」「分かりやすい」コンテンツを作ることが、結果的にSEOにも直結することを忘れないようにしましょう。

外部SEO・被リンク対策の基礎

SEOにおいて「外部対策」とは、他のWebサイトから自社サイトへ貼られるリンク(被リンク)を通じて、検索エンジンからの評価を高める施策のことです。内部SEOだけでなく、外部からの信頼を集めることも、検索順位を左右する重要な要素です。

ここでは初心者でも実践可能な、自然な被リンク獲得とSNS・評価対策の基本について解説します。

自然な被リンクを獲得するための考え方

Googleは、「他のサイトから多くリンクされている=信頼されているサイト」と判断するため、被リンクはSEOにおける強力な評価要素の一つです。ただし、リンク購入や不自然なリンク交換はペナルティの対象になるため、あくまで「ナチュラルリンク」が前提となります。

自然な被リンクを得るために意識すべき考え方は以下の通りです:

| ポイント | 内容 |

| 有益なコンテンツを作る | 専門性・網羅性のある記事は自然とシェアされやすい |

| 独自データ・一次情報の提供 | 自社の事例、アンケート結果などは引用されやすい |

| トレンドや季節ネタに合わせる | 今注目されている話題は拡散されやすく、リンク獲得にも有利 |

| 被リンク獲得の導線を用意する | 記事内で「引用歓迎」や「シェアボタン」を設置しておく |

被リンクは「量より質」が大事です。評価の高いサイト(ドメインパワーの高いサイト)からのリンクは、SEOへの影響も大きくなります。

SNS活用と告知活動で認知度を向上させる

いくら良質なコンテンツを用意しても、誰にも見られなければリンクもつきません。まずは「知ってもらう」ことが重要です。そこで活用すべきなのが、SNSやコミュニティでの情報発信・拡散です。

以下のようなプラットフォームで積極的に告知しましょう:

| プラットフォーム | 活用ポイント |

| Twitter(X) | 最新情報や記事更新の共有、業界タグ活用 |

| 企業ページでの定期的な投稿、グループでの共有 | |

| BtoB領域での認知獲得や信頼構築に有効 | |

| note・はてなブログ等 | 二次投稿や引用を通じてアクセス経路を拡大 |

SNSでの拡散が起点となって、ブロガーやメディアに紹介されることで被リンクが生まれるという流れも非常に多くあります。特に、投稿に画像や図解を添えるとシェア率も高まります。

また、業界フォーラムやQ&Aサイト(例:teratail、Yahoo!知恵袋、Quoraなど)で自社コンテンツをさりげなく紹介するのも有効です。

質の高い評価を得るための工夫

被リンクには数だけでなく、「リンク元の信頼性」や「リンクの文脈」も重要です。検索エンジンは、単なる数合わせではなく、リンクされた理由やその質を厳しく見ています。

以下のような工夫を取り入れることで、SEOにとってプラスに働く評価の高い被リンクを増やせます:

- 専門性が高いサイトからの引用を目指す(例:業界メディア、自治体、教育機関など)

- 被リンクされやすい資産コンテンツを用意する(例:テンプレート、無料ツール、調査記事、ホワイトペーパー)

- プレスリリース配信を活用してニュースサイトに掲載される機会を作る

- 寄稿やインタビュー企画などで他社とコラボし、双方にとって価値あるリンク関係を築く

また、アンカーテキスト(リンクに設定されるテキスト)も評価に影響するため、「こちら」や「ここ」よりも、「SEO対策の基本」など具体的で関連性の高いテキストが望ましいとされています。

このように、外部SEOは「数」よりも「質」と「信頼性」を重視することが重要です。コンテンツと発信の両輪で、自然なリンクが集まる仕組みをつくることが、検索上位への近道になります。

無料・有料ツールを活用して効率化しよう

SEO対策を効率よく進めるためには、ツールの活用が不可欠です。特に初心者の場合、数値や状況を“見える化”することで改善点を把握しやすくなります。ここでは、無料で使える定番ツールから、有料ツールまで目的別に解説します。

Googleアナリティクス・サーチコンソールの導入と活用

まず、SEO初心者が最初に導入すべき基本ツールが以下の2つです。

| ツール名 | 概要 |

| Google アナリティクス(GA4) | Webサイトのアクセス解析。ユーザー行動や流入経路が分かる |

| Google サーチコンソール | 検索結果での表示状況やクリック数、インデックス状況を把握 |

Googleアナリティクスでは、「どのページがどれだけ読まれているか」や「どこで離脱されているか」といったユーザー行動を可視化できます。

一方、サーチコンソールでは「どの検索キーワードで表示・クリックされているか」「インデックスに問題はないか」などを確認できるため、SEOの改善点を特定するのに非常に役立ちます。

どちらも無料で利用できるため、必ず導入して運用の基盤とするべきツールです。

キーワードプランナー・ラッコキーワードでKWリサーチ

キーワードリサーチはSEOの土台です。無料で使える以下のツールを活用することで、検索ニーズに合ったキーワードを簡単に見つけられます。

| ツール名 | 特徴 |

| Google キーワードプランナー | 検索ボリュームや関連キーワードの抽出に優れる |

| ラッコキーワード | Googleサジェストや関連語を一覧で取得できる便利ツール |

たとえば、「SEO対策 初心者」で調べた場合、ラッコキーワードでは以下のような関連ワードが得られます:

- SEO対策 初心者 やり方

- SEO対策 初心者 本

- SEO対策 初心者 チェックリスト

これらのキーワードは検索意図を深掘りするヒントになります。また、キーワードプランナーでボリュームを確認すれば、狙うべきキーワードの優先順位を決める材料にもなります。

ahrefs・GRCなどの有料ツールで競合分析

SEOの成果を最大化するには、競合サイトの分析も欠かせません。有料にはなりますが、以下のツールは精度と情報量が圧倒的です。

| ツール名 | 主な機能 |

| ahrefs(エイチレフス) | 被リンク分析、競合調査、キーワード順位追跡など |

| GRC | キーワード順位の定期チェックと推移の可視化に特化 |

ahrefsでは、自社と競合の被リンク比較や、競合が狙っているキーワードの把握が可能です。これは「競合がどんな施策で上位を取っているか」を知るうえで非常に有効です。

GRCはローカル保存型の順位チェックツールで、毎日の変動や改善効果を追跡しやすく、PDCAを回すうえで重宝されます。

WordPressプラグインで手軽にSEO対策(All in One SEO等)

WordPressでサイト運営している場合、SEOに役立つプラグインを導入することで、設定の手間を大幅に削減できます。

代表的なプラグインは以下の通りです:

| プラグイン名 | 主な機能 |

| All in One SEO | タイトルやディスクリプションの設定、XMLサイトマップ作成など |

| Yoast SEO | SEOスコアの可視化、リード文チェック、SNS連携など |

| SEO SIMPLE PACK | 初心者向けのシンプルな構成で導入が簡単 |

これらのプラグインを活用すれば、複雑なHTMLの知識がなくてもSEO設定が可能になります。

特に、タイトル・ディスクリプションのテンプレート設定や構造化データの自動生成といった機能は、初心者にとって非常にありがたいポイントです。

SEOはやるべきことが多く感じられがちですが、ツールを上手に活用すれば、少ない工数で大きな効果を得ることも可能です。目的に応じて適切なツールを選び、効率的なSEO運用を心がけましょう。

SEO施策のPDCAを回し続ける重要性

SEOは一度対策すれば終わり、というものではありません。検索順位やトラフィックは常に変動し、Googleのアルゴリズムやユーザーニーズも日々進化しています。そのため、成果を出し続けるには、定期的な分析・改善(PDCAサイクル)を回すことが不可欠です。

ここでは、SEOを継続的に改善していくためのポイントを3つ解説します。

定期的な順位モニタリングとリライトのすすめ

まずは、記事公開後も定期的に検索順位をチェックすることが大切です。公開直後は一時的に上位に表示されることがあっても、競合の出現やGoogleの評価の変化によって順位が下がる可能性もあります。

モニタリングの目的:

- キーワードごとの検索順位の変動を把握

- アクセス数やCTR(クリック率)の変化を分析

- 順位が落ちた記事を特定し、原因を調査

順位のチェックには、GoogleサーチコンソールやGRCなどの順位チェックツールを活用すると便利です。

そして、必要に応じて記事をリライトすることで、順位を回復・向上させることが可能です。以下のようなリライト施策が有効です:

| リライト内容 | 目的 |

| 検索意図のズレを修正 | 読者のニーズと内容のギャップを埋める |

| 情報の更新・追記 | 古い情報を最新化して信頼性を高める |

| 共起語の追加 | コンテンツの網羅性を向上させる |

| 見出しや構成の改善 | 読みやすさ・理解しやすさの向上 |

「作って終わり」ではなく「作って育てる」視点が、SEOにおいて非常に重要です。

検索ニーズ・トレンドの変化に対応する

ユーザーの検索意図やトピックのトレンドは、時間とともに変化します。特に、Googleのアルゴリズムアップデートや、社会情勢、業界ニュース、技術革新の影響は無視できません。

たとえば:

- 「SEO対策 2023年」と「SEO対策 2025年」では求められる内容が変わる

- AI検索や音声検索の登場により、検索クエリの傾向が変化

- GoogleのE-E-A-T強化によって信頼性重視の流れに

このような背景を踏まえて、常に最新情報をキャッチし、それに応じて記事やサイト全体を調整することが求められます。

また、定期的に「検索クエリレポート」や「Googleトレンド」などを確認し、検索ニーズの変化をいち早く察知することも大切です。

トレンドに対応する力があるサイトは、検索エンジンから「信頼できる情報源」と認識されやすくなり、SEOにおいても優位性を築くことができます。

KPI・KGIを設定してSEO効果を検証する

SEOは成果が出るまでに時間がかかる施策だからこそ、定量的な目標設定と効果測定が重要です。

そのために活用するのが、KPI(重要業績評価指標)とKGI(最終目標)です。

| 指標 | 内容 | 具体例 |

| KGI(Key Goal Indicator) | 最終的に達成したい目標 | お問い合わせ数を月30件にする |

| KPI(Key Performance Indicator) | KGI達成のための中間目標 | 月間PV数を1万に増加/SEO経由の流入を月500件にする |

このように目標を明確に設定することで、施策の効果を検証しやすくなり、改善サイクルも回しやすくなります。

また、Googleアナリティクスやサーチコンソールなどを活用して、定期的に指標を可視化し、改善施策を立てる習慣をつけましょう。

SEOは短期勝負ではなく、中長期的な視点で“育てる”戦略です。PDCAサイクルをしっかりと回すことで、**検索順位だけでなく、成果に直結する“本当の意味でのSEOの成功”**を実現できるようになります。

初心者が避けるべきNG行為

SEO対策を始めたばかりの初心者がやりがちなのが、「やればやるほど逆効果」になる施策です。特に現在のGoogleのアルゴリズムは非常に高度化しており、過去に効果があった手法でも、今では評価を落とす原因になることもあります。

ここでは、絶対に避けたい3つのNG行為を紹介します。

キーワード詰め込みや隠しテキストは逆効果

かつては、検索エンジンに評価されるために特定のキーワードを何度も埋め込む「キーワード詰め込み(Keyword Stuffing)」が有効とされていた時代がありました。

しかし現在は、Googleがコンテンツの自然さ・可読性・ユーザー体験を重視するようになっており、キーワードの過剰使用はむしろ逆効果です。

よくある失敗例:

- 同じキーワードを1文に3回以上繰り返す

- 無理やり関連ワードを文章に押し込む

- キーワードを背景と同じ色で表示するなどの「隠しテキスト」

こうした行為はユーザーの利便性を損ない、スパムと見なされる可能性があります。結果として、検索順位を下げられたり、最悪の場合インデックス削除の対象になることも。

重要なのは、自然な文脈の中でキーワードや共起語を使い、ユーザーが読みやすく理解しやすい文章を作ることです。

大量の低品質コンテンツや被リンク購入のリスク

SEOにおいて「たくさんページを作れば評価される」という考え方も、現在では通用しません。むしろ、質の低いページを大量に量産することは、サイト全体の評価を落とす原因になります。

低品質と見なされるコンテンツ例:

- 内容が薄く、どのページも似たような構成

- 他サイトからのコピペやリライトだけの内容

- 自動生成されたような文法的に不自然な文章

また、外部対策として被リンクを「購入」することも極めて危険です。一時的に順位が上がることがあっても、Googleのスパムポリシーに違反しており、手動ペナルティや順位大幅ダウンを招く可能性があります。

検索エンジンは、リンクの自然性やリンク元の質を厳しくチェックしています。SEOは数より質が重要であることを常に忘れないようにしましょう。

クローキング・自動生成コンテンツはペナルティ対象

クローキング(Cloaking)とは、検索エンジンとユーザーに異なるコンテンツを見せる技術的手法のことです。たとえば、Googleにはキーワードを詰め込んだページを表示し、実際のユーザーにはまったく別の内容を表示する、といったケースが該当します。

これは明確にGoogleのガイドライン違反であり、発覚すれば即ペナルティ対象です。

同様に、AIや自動生成ツールを使って、無作為に生成した文章を大量に公開するといった行為も危険です。Googleは2024年以降、自動生成コンテンツに対してより厳しく監視・評価を行うようになっています。

もちろん、AIを活用して補助的に文章を作成し、人間の手で編集・品質チェックを行うのであれば問題ありません。しかし、完全放置・未確認で公開するのは避けるべきです。

SEOは「検索エンジンを騙すための施策」ではなく、「ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供するための手段」です。小手先のテクニックよりも、正しい方向で継続する姿勢こそが成果につながります。

2024年~2025年の最新SEOトレンド

SEOの世界は常に進化しています。特に2024年から2025年にかけては、AI技術や検索体験の高度化に伴い、従来のSEO手法だけでは通用しない時代に突入しています。

ここでは、今後のSEO対策において重要視される3つの最新トレンドを解説します。

AI検索(SGE/AI Overview)時代のSEO対策

Googleは2023年に「SGE(Search Generative Experience)」を発表し、2024年以降、検索体験がAIによる要約・自動生成コンテンツ中心へと大きく進化しています。

従来の検索結果(10件の青いリンク)ではなく、AIが質問に対して要約や提案を行う「AI Overview」形式が徐々に主流になりつつあります。

SGE対応で意識すべきポイント:

- 直接的な答えを提示する構成(FAQ形式や箇条書きなど)

- 共起語や関連語を網羅して、AIに「信頼できる情報源」と認識されやすくする

- 明確な構造化データの実装(FAQ構造、HowTo構造など)

- 一次情報・専門性・具体性を意識した文章

SGE時代では、コンテンツが「AIの回答に引用されるかどうか」がアクセス数に直結します。そのため、検索意図に対して「誰よりも正確・分かりやすく・網羅的に答える」ことが今後のSEOの基本姿勢になります。

音声検索/動画検索への最適化

スマートスピーカーやスマホの音声アシスタントの普及により、「音声検索」や「動画検索」への最適化も重要性を増しています。

音声検索はテキスト検索と違い、自然言語(会話調)での質問が主流です。たとえば「SEO 対策 初心者」ではなく、「初心者でもSEOってどうやればいいの?」といった検索形式が想定されます。

音声検索対策のポイント:

- 質問形式の見出し(Q&A)を記事に組み込む

- 自然な言い回しで本文を構成

- スニペット(検索結果の冒頭で表示される要約)に選ばれやすい文章構造を意識

また、動画検索では、YouTubeなどにおける動画コンテンツのSEO最適化が重要になります。

動画SEOの具体施策:

| 対策内容 | 目的 |

| タイトル・説明欄・タグにキーワードを含める | 検索エンジンに意図を伝える |

| 字幕(テロップ)を挿入 | 内容の理解度・視聴維持率を高める |

| サムネイルを最適化 | クリック率(CTR)の向上 |

| 動画内に要点のチャプター分けを設定 | UX向上+Googleの評価対象に |

2025年以降は、テキスト・音声・動画が横断的に活用される検索体験が標準になると予想されており、コンテンツの「多様化」と「統合性」が求められます。

E-E-A-T強化とユーザーファーストのさらなる重要性

Googleは年々、検索順位の評価軸として「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を強調しています。これはSEOにおけるコンテンツの“質”を評価するための重要なフレームワークです。

特に2024年以降は、「Experience(経験)」が強化され、実際に体験した人の声や現場で得た知見が重視されるようになりました。

E-E-A-Tを強化するための施策:

- 著者プロフィールで経験・専門性・実績を明記

- サイト全体に運営会社・監修者・発信の目的を掲載

- 一次情報やオリジナルデータの提供(例:調査結果、実例紹介)

- 他社・他メディアからの引用・リンク獲得

また、今後のSEOではこれまで以上に「ユーザーファースト」であることが検索順位に影響します。

ユーザーファーストとは:

- ユーザーの検索意図に正確に応える構成

- 読みやすさ・使いやすさを考慮したUI/UX

- 広告やポップアップが邪魔にならない配慮

- ページ表示速度やモバイル最適化への継続的な改善

Googleは「ユーザーの利益にならないコンテンツは評価しない」と明言しており、今後もこの方針がさらに強化されていくことが確実です。

2024年〜2025年のSEO対策では、テクニカルスキル+コンテンツ力+ユーザー視点のすべてを統合する“総合力”が求められます。変化を恐れず、柔軟に対応できる体制を今から整えておきましょう。

SEOにかかる費用と外注の考え方

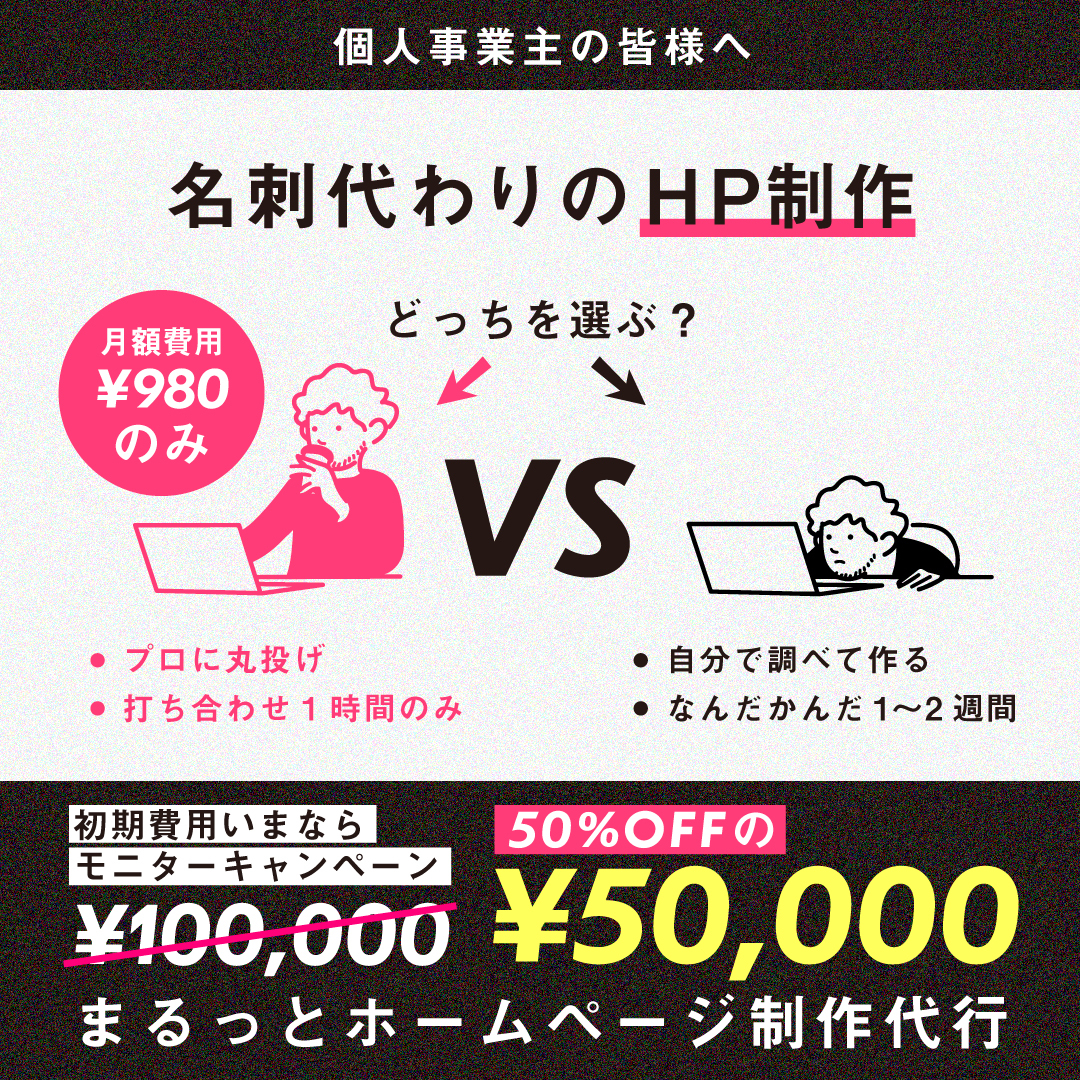

SEO対策を始める際に、多くの企業や個人が気になるのが「どれくらいの費用がかかるのか?」という点です。SEOには自分で取り組む方法と、プロに外注する方法があります。それぞれのコスト感と選び方のポイントを理解することが、効率的な施策運用の第一歩になります。

自分で取り組む場合と外注のメリット・デメリット

まず、SEOを自社内で対応するか、専門業者に外注するかで、大きくコストやリソース配分が変わります。

| 取り組み方 | メリット | デメリット |

| 自分で取り組む | コストを抑えられる/ノウハウが蓄積される | 時間と人的リソースが必要/成果が出るまで時間がかかる |

| 外注(専門会社・フリーランス) | プロのノウハウで成果が出やすい/短期的な改善も可能 | コストがかかる/自社の意図が伝わりにくい場合もある |

初心者が最初からすべてを内製化しようとすると、戦略設計やテクニカルな設定でつまずくことが多く、成果が出るまでに時間がかかる傾向があります。

一方で、外注すれば必ず成功するわけではなく、発注先の選定や目的のすり合わせが非常に重要になります。目的や予算に応じて、「自社対応+部分的な外注」といったハイブリッド型も有効です。

SEOコンサル・ライティング依頼の料金相場

SEO関連の外注には、主に「コンサルティング」「コンテンツライティング」「運用代行」といった種類があります。それぞれの料金相場を以下にまとめます。

| 項目 | 相場の目安 | 内容例 |

| SEOコンサルティング | 月額5〜30万円前後 | サイト診断/戦略立案/定例ミーティング等 |

| 記事ライティング(SEO記事) | 1記事1〜5万円前後 | キーワード選定、構成案作成、原稿執筆まで含む |

| SEO運用代行 | 月額10〜50万円以上 | コンテンツ制作+内部施策+レポートなどを一括対応 |

コンサル契約は数カ月単位での継続が基本で、単発で成果を出すのは難しいため、中長期的な視点での費用対効果を考慮する必要があります。

また、格安のライティングサービスもありますが、専門性やE-E-A-Tを求められる記事の場合は品質に差が出やすいため、信頼できる発注先の選定が重要です。

大規模サイトでのシステム開発コスト

SEO対策は「記事を書く」「リンクを貼る」だけではありません。大規模なWebサイトでは、技術的な対応やシステム開発が必要となるケースも多く、ここにかかるコストは見落としがちです。

代表的なシステム系コスト:

| 項目 | 概要 | 費用目安 |

| CMSカスタマイズ | WordPressや独自CMSのSEO機能拡張 | 10〜100万円以上 |

| サイト構造の再設計 | URL設計・カテゴリ設計・内部リンク調整など | 30万円〜 |

| 表示速度改善 | サーバー最適化、キャッシュ制御、画像圧縮など | 20万円〜 |

| 構造化データの実装 | JSON-LD、schema.orgなどのマークアップ対応 | 10万円〜 |

| 多言語SEO・モバイル対応 | hreflang対応やレスポンシブ設計など | 要見積もり(規模による) |

これらは一度の投資で効果が継続するものも多いため、中〜大規模サイトでは初期段階からの技術的SEOの設計が成功のカギを握ります。

SEOの費用は、「やることの範囲」「自社でやるか外注するか」によって大きく異なります。無理に予算をかけずとも、自社のリソースに合わせた段階的な取り組みで成果を出すことも可能です。

重要なのは、目的に合った適切な投資と、継続的な改善体制です。費用だけにとらわれず、「効果が出るまでやり切れるかどうか」を基準に判断しましょう。

初心者でも成果を出せる成功事例

SEO対策は専門知識が必要で難しいと思われがちですが、正しいステップを踏めば初心者でも確実に成果を出すことが可能です。ここでは、SEO初心者が実際に成果を出したリアルな3つの成功事例をご紹介します。

事例1:個人ブログでPV数が大幅アップ

<背景>

30代の会社員が副業目的で始めた個人ブログ。最初は日記のような内容で、月間PV数はわずか300ほど。検索流入もほとんどゼロの状態でした。

<実践した施策>

- 「初心者 副業」や「副業 おすすめ」などのロングテールキーワードを狙って記事作成

- Googleサーチコンソールを導入し、表示されているがクリックされていないキーワードを中心にリライト

- 記事ごとに明確な検索意図を整理し、見出し構成を再設計

<成果>

約6カ月後、月間PV数は3,000→2万超に成長。検索からの流入が約80%を占めるようになり、アフィリエイト収益も発生するようになりました。

💡 ポイント:SEOにおいては「テーマの絞り込み」と「検索意図の把握」が特に重要。個人でも、ユーザー目線を徹底すれば十分戦えます。

事例2:企業サイトの問い合わせ件数が増加

<背景>

都内のBtoB製造業の公式Webサイト。既存顧客向けの情報ばかり掲載していたため、新規顧客からの問い合わせがほとんどない状況でした。

<実践した施策>

- ターゲットとなる業界用語や悩みワードを調査し、「〇〇 導入事例」「〇〇 比較」といったキーワードで記事を作成

- トップページやカテゴリーページのメタディスクリプションとタイトルを最適化

- サイト内に導線として“お問い合わせボタン”を増設し、内部リンクを整理

<成果>

コンテンツ公開から3カ月で、月間検索流入が約3倍に増加。問い合わせ件数も月5件→20件以上にアップし、新規リード獲得につながった。

💡 ポイント:BtoB業界でもSEOは有効。コンテンツ×導線設計で、見込み客との接点を増やすことが成果に直結します。

事例3:ECサイトの売上が倍増

<背景>

地方で運営されている食品系のECサイト。SNSや広告には力を入れていたものの、検索流入は弱く、リピーター頼みの状態でした。

<実践した施策>

- 「〇〇(商品名) 食べ方」「〇〇 レシピ」などのニッチな検索クエリを意識して商品紹介ページをリライト

- 商品ページにお客様の声やレビューを追加し、E-E-A-Tの強化

- 構造化データ(レビュー・価格・在庫情報など)を実装し、検索結果にリッチスニペットが表示されるように

<成果>

SEO対策を開始してから約半年で、自然検索経由の売上が2倍に増加。特定商品に関しては、狙ったキーワードで1位表示を実現し、SNS広告の費用も削減可能になった。

💡 ポイント:ECサイトでも「買う前に検索される」行動に着目することで、SEOによる売上向上が可能になります。

どの事例も、SEO初心者が少しずつ知識を身につけながら「検索ユーザーに役立つコンテンツ」を丁寧に作っていった結果、目に見える成果に結びついたものです。

つまり、SEOは学びながら継続すれば誰でも成果を出せる分野です。小さな改善を積み重ねることが、大きな結果につながります。

中長期的なSEO戦略と今後の展望

SEOは短期的な施策だけでなく、中長期的な視点でブランド価値を高め、検索され続ける存在になることが本質的なゴールです。とくにAI技術の進化や検索行動の変化により、これからのSEOには“テクニック”以上に“戦略”が求められる時代になっています。

ここでは、今後を見据えたSEOの戦略的アプローチとその展望を解説します。

指名検索を獲得するブランディング戦略

中長期で最も強いSEO効果をもたらすのが、「指名検索」の増加=ブランド名で検索されることです。

たとえば、

「SEO 対策 初心者」ではなく、

「〇〇メディア SEO」「〇〇社 SEO記事」など、“サイト名やサービス名を含んだ検索”がされるようになると、自然と流入数も安定していきます。

指名検索を増やす具体策:

- 一貫性のあるコンテンツテーマとトーンで「覚えられるメディア」を構築する

- SNSやYouTubeなど他のチャネルでも発信し、名前の露出を増やす

- コンテンツ内に運営者の専門性・実績・信念を盛り込み、共感を生む

- 定期的なメルマガやLINE配信でファンを育成する

ブランドが認知されると、アルゴリズムに頼らずとも安定した集客が可能となり、競合が多いキーワードでも検索上位を維持しやすくなります。

AI時代のコンテンツ制作と差別化

ChatGPTなどの生成AIの普及により、誰でもある程度“それっぽい”記事が書けるようになった今、差別化が極めて重要です。

AIコンテンツが増える一方で、検索エンジンもユーザーも**「本当に価値ある独自情報」をより重視**しています。

差別化のための制作視点:

| 差別化軸 | 内容 |

| 経験ベース | 自身の体験や実績をもとにした一次情報の提供 |

| 分析の深さ | 調査データ・統計を踏まえた考察や独自の視点 |

| 表現の個性 | 他にはないトーン・デザイン・構成・ユーモア |

| コンテンツ形式の工夫 | 動画・音声・スライド・図解・テンプレートなど多様な形式を活用 |

つまり、今後は“誰が、どんな意図で、どんな体験をもとに書いているか”がSEO評価のカギになります。

AIをツールとして活用しつつ、最終的には人間ならではの思考と表現で勝負することが求められるのです。

ユーザーファーストが今後も最優先

Googleが一貫して掲げているポリシーは、**「ユーザーにとって最も役立つ情報を提供する」**という原則です。この方針は今後も変わることはなく、SEOの本質も“ユーザーファースト”がすべての基盤となります。

今後、どれほど検索アルゴリズムが進化しても、次のような価値を提供できるコンテンツは必ず評価されます。

- 検索意図にズレなく答えているか

- 読みやすく、使いやすく、理解しやすいか

- ページの表示速度やモバイル最適化がなされているか

- 情報が正確で、信頼できるか

- ユーザーの“次のアクション”に自然につながる導線があるか

短期的な順位変動に一喜一憂するのではなく、長く使われ続ける良質な情報を提供し続ける姿勢が、SEO成功の最短ルートです。

SEOの未来は、“Googleに好かれる記事”ではなく、“ユーザーに選ばれるコンテンツ”を作れるかどうかにかかっています。

変化し続ける検索の世界でも、本質を押さえた取り組みを続けることが、競合に埋もれないサイトを作る最大の武器となるでしょう。

まとめ:初心者こそ正しい手順でSEOを継続しよう

SEO対策は、一朝一夕で結果が出るものではありません。しかし、正しい手順と考え方で地道に取り組めば、初心者でも確実に成果を積み上げていくことが可能です。

本記事では、初心者がSEOに取り組むうえで重要なポイントを網羅的に解説してきました。

- SEOの基本的な考え方と目的の理解

- キーワードリサーチ、タイトル設定、コンテンツ制作の基本ステップ

- 内部対策・外部対策・ユーザー体験の最適化

- ツールの活用とPDCAの実践

- トレンドやAI時代に適応したコンテンツ戦略

- 成果につながる成功事例と投資の考え方

重要なのは、「小手先のテクニック」に走るのではなく、ユーザーの課題に丁寧に向き合いながら、価値ある情報を提供し続けることです。

検索エンジンは常に進化していますが、“ユーザーファースト”の姿勢だけは決して変わりません。

だからこそ、初心者のうちから正しいSEOの基礎を身につけておくことで、将来的に大きな資産となるサイト運営が可能になります。

焦らず、一歩ずつ。SEOは継続がすべてです。

「検索され、信頼され、選ばれるサイト」を目指して、今この瞬間から正しい第一歩を踏み出しましょう。