「取引先から“ホームページはありますか?”と聞かれたけれど、まだ準備できていない…」

そんな悩みを抱えている中小企業や個人事業主の方は少なくありません。

今や会社ホームページは、信頼を示す名刺であり、24時間働く営業担当者でもあります。

しかし、いざ作ろうと思っても「どこから始めればいいのか」「費用はどれくらいかかるのか」「自作と外注、どちらが良いのか」など、分からないことが多いのが現実です。

本記事では、初心者でも理解しやすいように、

会社ホームページの作り方を基礎から実践レベルまで徹底解説します。

必要な準備・制作方法の選び方・SEOや運用のコツまでを網羅しているので、

この記事を読めば、あなたの会社に最適なホームページ戦略が明確になるはずです。

「ビジネスを加速させるホームページ」を目指して、今すぐ一歩を踏み出しましょう。

目次

会社ホームページを作るメリット

会社のホームページは、現代の名刺であり、営業マンでもある存在です。

取引先や顧客が最初に会社を知るきっかけの多くは、Web検索による情報収集です。

つまり、自社サイトがあるかどうかで「信頼」や「第一印象」が大きく左右されます。

ここでは、会社ホームページを持つことで得られる代表的なメリットを整理して紹介します。

1. 信頼性・ブランドイメージの向上

会社の公式ホームページを持つことで、「実在する企業」としての信頼感を示すことができます。

取引先や顧客に対して、所在地・代表者・事業内容などを明示できるため、安心感を与える効果が大きいです。

特にBtoB取引では、ホームページがない企業は信用リスクと見なされることもあり、

営業活動の際にも「公式サイトで確認してください」と言えるだけで信頼度が変わります。

2. 24時間・365日の営業ツールになる

ホームページは24時間稼働する営業担当者です。

営業時間外でも、会社情報・サービス内容・実績などをユーザーがいつでも確認できるため、

問い合わせや資料請求の機会を逃しにくくなります。

さらに、問い合わせフォームや予約システムを設置しておけば、

営業の自動化や業務効率化にもつながります。

3. 採用・ブランディングにも効果的

自社サイトは、求職者に会社の理念や雰囲気を伝える採用ブランディングの場にもなります。

求人媒体では伝えきれない「働く環境」や「社内文化」を発信することで、

企業理念に共感した人材からの応募を増やすことが可能です。

また、採用ページを設けておくことで、

外部求人サイトに依存せずコストを抑えた人材獲得が期待できます。

4. 集客・マーケティングの中心拠点になる

SEO(検索エンジン最適化)を行えば、

「地域名+業種」などのキーワード検索から新規顧客を自然流入で獲得できます。

さらに、SNSや広告、メールマーケティングと連携させることで、

自社ホームページを**集客のハブ(中心)**として活用可能です。

オウンドメディアやブログを設けて専門情報を発信することで、

検索上位を狙いながら業界内での専門性や信頼性の強化にもつながります。

5. 情報発信・更新が容易でスピーディー

一度作ったホームページは、自社で簡単に更新・編集できる仕組みを整えることができます。

特にWordPressやWixなどのCMSを使えば、専門知識がなくても新しい情報を追加可能です。

これにより、サービス内容の変更やキャンペーン告知などをスピーディーに行え、

常に最新の情報を顧客に届けられます。

6. コストパフォーマンスが高い広告手段

紙媒体や看板広告に比べ、ホームページは継続的な集客効果を持つ資産です。

初期費用や月額コストはかかりますが、運用を続けることで費用対効果が高まります。

アクセス解析ツールを活用すれば、訪問者の属性や行動データをもとに、

より効果的なマーケティング施策を打つことも可能です。

このように、会社ホームページは「信頼の証」でありながら、

営業・採用・集客・情報発信を担う万能ツールでもあります。

デジタル時代のビジネスにおいて、ホームページを持たないこと自体が

競争力の低下につながると言っても過言ではありません。

会社ホームページの作成に絶対必要なもの

会社ホームページを作るためには、まず基本となる3つの要素を用意する必要があります。

それが「サーバー」「ドメイン」「会社情報・素材」です。

この3つは、どんな制作方法(自作・外注・ツール利用)を選ぶ場合でも欠かせません。

それぞれの役割や選び方のポイントをわかりやすく解説します。

サーバー:サイトを支える重要インフラ

サーバーとは、あなたのホームページのデータを保管し、世界中からアクセスできるようにする場所です。

簡単に言えば、ホームページを「公開するための土地」のようなものです。

ホームページの表示速度や安定性はサーバーの性能に大きく左右されます。

特に会社の公式サイトでは、アクセスが集中したときでも落ちない信頼性の高いサーバーを選ぶことが大切です。

サーバー選びのチェックポイント

| 項目 | 内容 | 補足 |

| 稼働率 | 99.9%以上が望ましい | サイトが常に表示される安定性を確保 |

| 表示速度 | 高速通信に対応 | SEOにも影響を与える要素 |

| サポート体制 | 電話・チャット対応あり | トラブル時に迅速対応できると安心 |

| 料金 | 月額1,000円前後が目安 | コストと性能のバランスを重視 |

レンタルサーバーとしては、

エックスサーバー、さくらのレンタルサーバー、ロリポップなどが人気です。

初心者でWordPressを使いたい場合は、「WordPress簡単インストール」機能付きのサーバーを選ぶと設定がスムーズです。

ドメイン:ネット上の住所を確保する

ドメインとは、ホームページのURL(例:https://example.co.jp)の「example.co.jp」にあたる部分で、

インターネット上の住所のような役割を果たします。

信頼性を高めるためには、無料のサブドメインではなく、独自ドメインを取得するのが基本です。

特に会社ホームページでは「co.jp」や「.jp」「.com」などのビジネス向けドメインを選ぶと良いでしょう。

ドメイン取得のポイント

| 種類 | 特徴 | 企業向けのおすすめ度 |

| co.jp | 日本の法人のみ取得可能 | ★★★★★(信頼性が非常に高い) |

| .jp | 個人・法人どちらも取得可能 | ★★★★☆ |

| .com | 世界的に認知度が高い | ★★★★☆ |

| .net/.biz | 一般企業サイトに多い | ★★★☆☆ |

ドメインは年額1,000〜3,000円前後で取得可能です。

サーバー契約と同時に申し込むことで、設定が簡単になり、

「ドメイン無料キャンペーン」を活用できる場合もあります。

会社情報・素材の準備:掲載内容を整理しよう

ホームページを公開する前に、どんな情報をどのように掲載するかを整理しておくことが重要です。

情報整理ができていないと、制作途中で手戻りが発生し、余計な時間やコストがかかってしまいます。

事前に用意しておくべき主な素材

| 種類 | 内容例 |

| 会社概要 | 社名、所在地、代表者名、設立日、事業内容など |

| サービス紹介 | 商品・サービス名、価格、特徴、導入実績など |

| 写真素材 | 社屋やスタッフ、製品、施工事例などの画像 |

| ロゴデータ | 会社ロゴ、ブランドカラー、フォント指定など |

| 問い合わせ情報 | 電話番号、メール、フォームURLなど |

また、文章や画像の著作権にも注意が必要です。

フリー素材を使用する場合は、商用利用可・クレジット不要の条件を必ず確認しましょう。

さらに、会社の理念やメッセージをまとめておくと、

後のデザイン制作やコピーライティングで一貫したトーンを保てます。

ホームページ作成前に考える戦略と目的設定

会社のホームページを作るときに、いきなりデザインや制作ツールを選ぶのはおすすめできません。

まず最初に行うべきは、「誰に」「何を伝え」「どう行動してほしいか」という戦略と目的の整理です。

この段階を明確にしておくことで、ブレのない構成とデザインを作り上げることができ、

公開後の成果にも大きく影響します。

ターゲット層とゴールを明確化する

最初に考えるべきは、ターゲット(誰に向けたホームページか)と、ゴール(何を達成したいか)です。

たとえば、以下のように目的によってページ構成やメッセージが変わります。

| 目的 | ターゲット例 | サイトの主なゴール |

| 新規顧客の獲得 | 一般消費者、企業担当者 | 問い合わせ・資料請求を増やす |

| 採用活動 | 求職者 | 会社の魅力を伝え、応募につなげる |

| ブランド強化 | 既存顧客、取引先 | 企業理念・実績を発信して信頼性を高める |

このように、目的によって必要なページ構成や文章のトーンが大きく異なります。

「誰に」「何を伝えたいのか」を明確にすることで、

ホームページ全体の方向性が定まり、ユーザーにとっても理解しやすい内容になります。

また、ペルソナ(理想的な顧客像)を設定するとさらに効果的です。

年齢・職業・悩み・検索キーワードなどを具体的に想定し、

その人が求めている情報を中心に設計すると、成果を出せるサイト設計が可能になります。

コンテンツプランニング:必要ページと内容設計

戦略が決まったら、次はどんなページが必要かを洗い出します。

ホームページの構成は、会社の目的や規模に応じて変わりますが、

最低限以下のページを設けると効果的です。

| ページ名 | 主な内容 | 目的 |

| トップページ | 会社概要やサービスの概要 | 第一印象を決める |

| 会社概要 | 企業情報・理念・代表メッセージなど | 信頼性の向上 |

| サービス紹介 | 事業内容・製品・料金など | 顧客の理解を深める |

| 実績・事例 | 導入例・お客様の声など | 安心感と説得力 |

| お問い合わせ | フォーム・連絡先 | 行動を促す(CVポイント) |

| 採用情報 | 募集要項・社員紹介など | 人材獲得 |

このようにページ構成を明確にしておくことで、

制作時の迷いがなくなり、コンテンツの一貫性を保てます。

さらに、SEOを意識するなら、ターゲットが検索しそうなキーワードをあらかじめリスト化し、

それに基づいてタイトルや見出しを設計するのがポイントです。

例:

- 「地域名+業種名(例:東京 建設会社)」

- 「サービス内容+目的(例:ホームページ制作 集客)」

こうした検索意図を反映した構成は、SEO効果を高める基盤になります。

デザイン・UX:見やすさとブランドイメージ

どんなに情報が充実していても、デザインが雑だとユーザーは離脱してしまいます。

そのため、ホームページでは見やすさ(UI)と使いやすさ(UX)の両立が欠かせません。

特に会社サイトでは、以下のポイントを意識しましょう。

| 項目 | 意識すべきポイント |

| 配色 | 会社ロゴやブランドカラーを基調に統一感を出す |

| フォント | 読みやすく信頼感のある書体を選ぶ(例:Noto Sans、游ゴシックなど) |

| レイアウト | 情報を整理し、視線の流れに沿った構成にする |

| レスポンシブ対応 | スマホでも見やすい設計にする |

| CTA設置 | 「お問い合わせ」「資料請求」ボタンを目立たせる |

また、視覚的な魅力だけでなく、使いやすさ=ユーザー体験を重視することが重要です。

ボタンやリンクの位置、ページ読み込み速度、フォームの入力しやすさなど、

細かい部分の改善がユーザー満足度を大きく左右します。

そして、デザイン全体を通して会社のブランドイメージを伝えることも大切です。

シンプルで誠実な印象にしたいのか、スタイリッシュで先進的に見せたいのかを明確にし、

そのイメージを基にトーン&マナーを統一しましょう。

ホームページの戦略・目的設定は、単なる「事前準備」ではなく、

集客・信頼・成約率を左右する最も重要なフェーズです。

代表的な会社ホームページの作り方4選

会社ホームページの作り方には、いくつかの方法があります。

「コスト」「手間」「自由度」などを考慮しながら、自社の状況に合った制作方法を選ぶことが重要です。

ここでは、代表的な4つの作成方法を比較しながら、それぞれの特徴をわかりやすく紹介します。

1. WordPressで自作

WordPress(ワードプレス)は、世界で最も利用されているCMS(コンテンツ管理システム)です。

専門的なプログラミング知識がなくても、ブログ形式で記事を追加したり、ページを編集したりできます。

主な特徴

- 無料で利用可能(※サーバー・ドメイン代は別)

- デザインテンプレート(テーマ)が豊富

- SEO対策に強く、更新も簡単

- 拡張性が高く、将来的なカスタマイズにも対応できる

WordPressは、会社ホームページだけでなく、ブログや採用ページ、ニュースリリースなども

ひとつの管理画面で運用できます。

おすすめのケース

- 自社で情報を頻繁に更新したい

- SEOを重視した集客サイトにしたい

- 中〜長期的に運用して育てたい

注意点

- サーバー設定やテーマ選定など初期構築に少し知識が必要

- セキュリティ対策(プラグイン更新・バックアップ)は必須

初めての方は、「WordPress簡単インストール」機能付きのレンタルサーバーを選ぶとスムーズに始められます。

2. HTML・CSSで自作

HTMLとCSSを使って1から作る方法は、最も自由度が高い一方で、

最も専門知識を要する方法です。

コードを直接編集するため、デザインやレイアウトを細かく調整できる反面、

更新や修正に時間がかかる場合があります。

主な特徴

- デザインや構成を完全にコントロールできる

- 軽量で高速表示が可能

- 外部ツールやCMSに依存しない

おすすめのケース

- 社内にWeb制作スキルを持つ担当者がいる

- 静的な企業サイト(更新頻度が低い)を作りたい

- ブランドイメージを重視し、細部までデザインしたい

注意点

- 更新や修正のたびにHTMLを直接編集する必要がある

- 外部への共有・運用が難しい

- スマホ対応(レスポンシブ化)も自力で実装する必要あり

HTML・CSSでの自作は、完全オリジナルのデザインを求める企業に向いていますが、

初心者にはややハードルが高い方法です。

3. ホームページ作成ツールで自作

「Wix」「ペライチ」「Jimdo」などのホームページ作成ツールを使えば、

専門知識がなくても、テンプレートを選んでドラッグ&ドロップで簡単に作成できます。

主な特徴

- 無料プランから始められる

- コーディング不要で直感的に操作可能

- スマホ対応デザインも自動で最適化

- サーバー・ドメイン管理が不要(ツール内で完結)

おすすめのケース

- 初めてホームページを作る初心者

- 小規模事業・個人事業主で低コスト重視

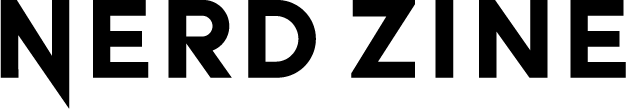

- とりあえず名刺代わりのサイトを早く公開したい

注意点

- デザインの自由度が低く、拡張性に限界がある

- 独自ドメイン利用や広告非表示には有料プランが必要

- SEOやページ速度の調整に制約がある

ただし、近年はAIを活用した作成ツールも増えており、

短期間で高品質なホームページを作れる時代になっています。

4. Web制作会社に外注

「プロの仕上がり」を求めるなら、Web制作会社への外注が最も確実です。

デザイン・コーディング・SEO・セキュリティまで、専門チームが総合的に対応してくれます。

主な特徴

- クオリティの高いデザインと技術力

- SEOやUI/UXなど、最新トレンドを反映

- 公開後の運用・保守まで依頼可能

おすすめのケース

- 自社内にWeb制作のリソースがない

- ブランディングや集客を重視したサイトを作りたい

- 企業の信頼性を強く打ち出したい

注意点

- 制作費は数十万円〜が一般的

- 修正や更新を依頼する際に追加費用が発生することも

- 制作会社選びで成果が大きく変わる

信頼できる制作会社を選ぶには、過去の制作実績・対応スピード・サポート体制を確認しましょう。

初期費用はかかりますが、長期的には運用コストを抑えながら安定した成果を得やすい方法です。

各制作方法のメリット・デメリットを知ろう

会社ホームページの作り方にはさまざまな選択肢がありますが、

どの方法にもメリットとデメリットが存在します。

「安く済ませたい」「自分で管理したい」「プロに任せたい」など、

目的やリソースによって最適な方法は異なります。

ここでは、代表的な4つの制作方法について、

それぞれの特徴・強み・注意点を整理して解説します。

WordPressで自作する場合のポイント

WordPressは、コストと自由度のバランスに優れたCMSです。

中小企業や個人事業主の会社ホームページ制作において、最も人気のある方法のひとつです。

メリット

- 無料で導入可能(必要なのはサーバーとドメインだけ)

- 豊富なテーマやプラグインで柔軟にデザイン・機能を拡張できる

- SEO対策に強く、検索上位を狙いやすい

- 自社で簡単に記事更新・ページ追加ができる

デメリット

- 初期設定(サーバー接続やSSL化など)に少し知識が必要

- セキュリティ更新やバックアップを自分で管理する必要がある

- テーマやプラグインの選定を誤ると動作が重くなる

ポイント

WordPressを選ぶ際は、「日本語対応が充実したテーマ」「セキュリティ保守が継続されているプラグイン」を選ぶことが重要です。

また、定期的な更新作業をルーティン化しておくと、安定した運用が可能になります。

HTML・CSSを使う場合のポイント

HTML・CSSでの自作は、完全オリジナルのデザインを追求できる制作方法です。

一方で、運用や更新の難易度は最も高くなります。

メリット

- 自由なデザインと構造設計が可能

- 軽量で読み込みが速く、表示速度が最も優秀

- 外部ツールやCMSに依存しないため、長期的に安定運用できる

デメリット

- コーディング知識が必須

- 更新や修正に時間と手間がかかる

- SEOやスマホ対応を自力で実装する必要がある

ポイント

HTML・CSSで制作する場合は、

「Bootstrap」や「Tailwind CSS」などのフレームワークを活用すると、

レスポンシブ対応やレイアウト構築がスムーズになります。

更新頻度が低い企業サイトや、ブランディング重視の静的ページに向いています。

初心者向けのホームページ作成ツール活用

Wix、ペライチ、Jimdo、Canva Webなどのツールは、

デザインテンプレートを選んで直感的に編集できる初心者向けの選択肢です。

メリット

- コーディング不要、ドラッグ&ドロップで簡単作成

- サーバー・ドメイン・SSL設定が不要(自動対応)

- 無料プランから始められる

- スマホ表示にも自動最適化される

デメリット

- 自由度が低く、カスタマイズに限界がある

- SEO設定の細かい調整が難しい

- 有料プランでなければ独自ドメインが使えない

- 移行やデータの引き継ぎが困難

ポイント

「まずは名刺代わりのホームページを作りたい」「コストを抑えて短期間で公開したい」

といった場合には最適な方法です。

ただし、将来的に集客や拡張を考えている企業は、

後々WordPressなどへの移行を視野に入れて設計するのが賢明です。

制作会社へ依頼する場合の注意点

プロのWeb制作会社に依頼する場合、クオリティ・デザイン・戦略性のすべてを担保できます。

ただし、制作費が高額になるため、目的や費用対効果を明確にしておく必要があります。

メリット

- 専門チームによる高品質なデザインと技術力

- SEO・UI/UX・セキュリティ対策を総合的にサポート

- コンテンツ設計やライティングも任せられる

- 公開後の運用・保守まで対応可能

デメリット

- 初期費用が高い(20〜100万円以上が相場)

- 修正や更新ごとに追加費用が発生することも

- 制作会社によって得意分野や品質に差がある

ポイント

依頼前には、必ず以下を確認しておきましょう。

| チェック項目 | 内容 |

| 実績 | 自社と同業種・同規模の制作実績があるか |

| 契約範囲 | 保守・運用サポートの有無 |

| 料金体系 | 修正費・更新費が明確か |

| 担当体制 | 担当者のレスポンスや進行管理の丁寧さ |

制作会社選びを成功させる最大のポイントは、

「目的を共有できるパートナーを選ぶこと」です。

単なる制作ではなく、成果を意識した運用提案ができる会社を選びましょう。

自社に合った作成方法を選ぶためのチェックポイント

会社ホームページの制作方法を選ぶ際には、

「人気の方法」や「口コミの良さ」だけで判断するのは危険です。

重要なのは、自社の目的・予算・運用体制に合った方法を選ぶこと。

ここでは、後悔しないための4つのチェックポイントを詳しく解説します。

予算と費用対効果を考える

まず最初に検討すべきは、予算と費用対効果のバランスです。

会社ホームページの費用は、制作方法によって大きく変わります。

| 制作方法 | 初期費用の目安 | 月額費用の目安 | 向いているケース |

| WordPress自作 | 約1〜2万円(サーバー・ドメイン代) | 数百〜千円程度 | SEO重視・長期運用したい企業 |

| HTML/CSS自作 | 約0〜3万円(ツール・素材費など) | ほぼ0円 | 社内にスキルがある企業 |

| 作成ツール(Wix等) | 0円〜(無料プランあり) | 1,000〜2,000円前後 | 低コストで簡単に始めたい企業 |

| 制作会社へ外注 | 20万円〜100万円以上 | 保守費用 月5,000〜1万円前後 | プロ品質や戦略重視の企業 |

初期コストだけを見るのではなく、長期的にどれだけ成果を生むかも重要です。

特に営業・採用・集客など「収益に直結するサイト」であれば、

一定の投資を行った方が結果的に費用対効果は高くなります。

サポート・メンテナンス体制の確認

ホームページは、公開して終わりではなく、運用が始まりです。

そのため、制作後のサポート体制を必ず確認しておく必要があります。

自作やツール利用の場合は、トラブル時の対応範囲が限られるため、

以下のような項目を事前にチェックしておきましょう。

| 項目 | 内容 |

| サーバーサポート | 障害発生時の復旧対応・連絡手段 |

| CMS更新サポート | WordPressやプラグインの更新支援 |

| バックアップ | データの自動保存や復元体制の有無 |

| セキュリティ | SSL証明書・不正アクセス対策 |

外注する場合も、「納品後の保守契約があるか」「月額サポート費用に何が含まれるか」を明確にしておくことが大切です。

運用面の安心感は、サイトの安定稼働と信頼性の維持につながります。

デザイン・拡張性と制作スピード

企業サイトの目的や今後の展開を考えると、デザインの自由度と拡張性も大切な判断基準です。

| 観点 | WordPress | HTML/CSS | 作成ツール | 外注 |

| デザイン自由度 | 高い | 非常に高い | 低〜中 | 非常に高い |

| 拡張性 | 高い | 中 | 低 | 高い |

| 制作スピード | 中 | 低 | 非常に高い | 中〜低 |

「スピード重視でとにかく早く公開したい」のか、

「長期的に成長できる設計を重視する」のかによって最適な選択は変わります。

たとえば、スタートアップ企業でスピード優先なら作成ツール、

ブランドを重視する中小企業ならWordPressや外注が向いています。

長期運用のしやすさと更新コスト

ホームページは、運用してこそ成果が出るツールです。

そのため、「更新のしやすさ」や「運用コスト」も見逃せないポイントです。

長期運用のしやすさを判断するポイント

- 管理画面が直感的で操作しやすいか

- 社内担当者でもページ更新ができるか

- 情報追加やデザイン変更の柔軟性があるか

- 定期的なバックアップや保守が容易か

WordPressは、更新性と拡張性のバランスが取れており、

長期的に運用しやすいCMSの代表格です。

一方で、HTML制作は修正のたびにコードを編集する必要があり、

頻繁に更新するサイトには不向きです。

最終的に選ぶべき方法は、

「今の目的」と「将来の運用計画」の両方に合っているか

で判断するのがポイントです。

会社ホームページに必須のページ構成

会社のホームページを作る際に欠かせないのが、信頼性を高め、目的を達成するためのページ構成です。

どんなにデザインが良くても、訪問者が欲しい情報にたどり着けなければ、ビジネスの成果にはつながりません。

ここでは、会社ホームページに最低限必要な6つの基本ページと、それぞれの目的・ポイントを解説します。

会社概要:信頼性を高める基本情報

「会社概要」は、企業の身元を明確に示す最も重要なページです。

訪問者や取引先は、まずこのページを通して企業の信頼性を確認します。

記載すべき主な内容

| 項目 | 内容例 |

| 会社名 | 株式会社〇〇 |

| 代表者名 | 代表取締役 〇〇〇〇 |

| 所在地 | 東京都〇〇区〇〇町1-1-1 |

| 設立年月日 | 2015年4月 |

| 資本金 | 1,000万円 |

| 事業内容 | Web制作・マーケティング支援 |

| 主要取引先 | 株式会社〇〇、△△株式会社 |

| 連絡先 | 電話番号・メールアドレス |

また、社長挨拶や企業理念、沿革を掲載することで、

「どんな想いで事業をしている会社なのか」を伝えられます。

BtoB企業の場合、信頼性を裏付ける写真やオフィス画像を掲載するのも効果的です。

サービス・事業内容:提供価値を具体的に伝える

このページは、会社の「何を提供しているか」をユーザーに明確に伝える役割を持ちます。

単に業務内容を並べるだけでなく、顧客にとってのメリットや解決できる課題を具体的に説明することが大切です。

記載のポイント

- 1サービスごとに見出しを設け、わかりやすく整理する

- 専門用語を避け、初心者にも理解できる言葉で表現する

- アイコンや画像を使って視覚的に理解しやすくする

- CTA(問い合わせ・資料請求)ボタンを配置する

サービス内容は、後述するSEO対策にもつながる重要ページです。

検索キーワードを意識したタイトル・説明文を設定しておきましょう。

実績・事例紹介:成果をわかりやすくアピール

会社選びの決め手となるのが、過去の実績・事例ページです。

「この会社なら信頼できる」と感じてもらうための“証拠”を示す場所です。

掲載のコツ

| 要素 | ポイント |

| 実績写真 | ビフォー・アフターや成果を視覚的に示す |

| クライアント名 | 公開許可があれば掲載(または業種・規模を表記) |

| 導入事例 | 課題 → 提案内容 → 結果のストーリーで構成 |

| コメント | お客様の声を載せると信頼度アップ |

また、制作実績や導入効果を定期的に更新することで、

「現在も活動している企業」という安心感を与えることができます。

お問い合わせページ:コンバージョン獲得のカギ

問い合わせページは、ユーザーが最終的に行動するための重要な接点です。

フォームが使いにくかったり、入力項目が多すぎたりすると、離脱率が一気に上がってしまいます。

改善のポイント

- 入力項目は必要最低限(名前・メール・内容程度)

- スマホでも入力しやすいデザインにする

- 送信完了ページで「ありがとうございます」などのメッセージを表示

- 電話・メール・フォームなど複数の連絡手段を提示する

また、ページ上部やフッターに**「お問い合わせ」ボタンを常設**しておくことで、

どのページからでもすぐに行動できる導線を作れます。

プライバシーポリシー・利用規約:法令準拠を明示

個人情報を扱う企業ホームページでは、法令遵守の明示が必須です。

特に問い合わせフォームや採用ページで個人情報を収集する場合、

「プライバシーポリシー」の記載がないと信頼を損なう可能性があります。

記載内容の例

- 個人情報の利用目的

- 第三者への提供の有無

- データ管理方法

- 問い合わせ先

また、ECサイトや会員制サービスを提供している場合は、

利用規約ページも必須です。

ユーザーとのトラブルを防ぐため、規約内容を明確にしておきましょう。

採用情報:人材獲得の窓口

採用ページは、自社に共感してくれる人材を集めるための重要なコンテンツです。

求人サイトよりも、より深く会社の価値観や雰囲気を伝えられます。

掲載のポイント

- 募集職種・仕事内容・勤務地・給与などを明記

- 社員インタビューや1日の流れを掲載

- 福利厚生や教育制度など、「働く魅力」を具体的に伝える

- エントリーフォームを設置して応募をスムーズに

さらに、社内イベントや社長メッセージを掲載すると、

企業文化や人の魅力を感じやすい採用ページになります。

これらのページは、会社ホームページの信頼性・集客力・採用力を高める基本構成です。

業種や目的によって追加ページを設けても構いませんが、

まずはこの6つをしっかり整えることが、成果を出すための第一歩となります。

運用とセキュリティ対策:公開後の維持管理が重要

会社ホームページは、公開した瞬間がスタート地点です。

公開後の更新やセキュリティ対策を怠ると、情報の信頼性が下がるだけでなく、

サイバー攻撃や不正アクセスといったトラブルを招く恐れもあります。

ここでは、ホームページを安全かつ長期的に運用するための基本ポイントを解説します。

定期的な更新・メンテナンスのポイント

ホームページを最新の状態に保つことは、SEOにも信頼性にも直結する重要な要素です。

古い情報が残っていたり、更新が止まっていたりすると、ユーザーに「運営していない会社なのでは?」という不安を与えてしまいます。

定期的に行うべき更新内容

| 更新項目 | 内容 | 頻度の目安 |

| ニュース・お知らせ | 新サービス、キャンペーン、休業情報など | 月1回以上 |

| 実績・事例紹介 | 新しい導入事例や取引先の追加 | 随時 |

| 採用情報 | 募集状況や待遇の変更 | 随時 |

| 画像・デザイン | 古いビジュアルや掲載写真の差し替え | 半年〜1年ごと |

| SEOキーワード | 検索傾向に合わせてタイトルやメタ情報を見直し | 四半期ごと |

また、WordPressなどCMSを使用している場合は、

プラグインやテーマの更新を定期的に実施することが欠かせません。

更新を怠ると、脆弱性を突かれて不正アクセスのリスクが高まります。

メンテナンスのポイント

- 定期的な動作確認(フォームやリンク切れチェック)

- 画像・データの軽量化による表示速度の最適化

- サイトマップ送信・Google Search Consoleの確認

- SSL証明書の有効期限チェック

こうしたメンテナンスを月1回の定例作業としてルーチン化すると、

大きなトラブルを未然に防ぎながら、サイトの品質を維持できます。

サイバー攻撃対策とバックアップの必要性

会社ホームページは、外部からのアクセスがある以上、常にサイバー攻撃のリスクにさらされています。

特に中小企業サイトは、セキュリティ対策が甘いと狙われやすく、

「改ざん」「情報漏えい」「マルウェア感染」などの被害が実際に多発しています。

主なセキュリティ対策

| 対策内容 | 具体的な方法 | 備考 |

| SSL化(常時HTTPS化) | 無料のLet’s Encryptやサーバー提供SSLを利用 | 通信内容の暗号化 |

| 管理画面の強化 | パスワードを複雑化、二段階認証を設定 | 不正ログイン防止 |

| CMS更新 | WordPressやプラグインを常に最新版に保つ | 脆弱性対策 |

| アクセス制限 | 不要な管理アカウントを削除 | 権限管理を徹底 |

| セキュリティプラグイン導入 | SiteGuard WP Plugin、Wordfenceなど | 攻撃検知・遮断 |

特にWordPressを利用している場合、定期的なログ監視とアクセス制限が非常に重要です。

「管理画面のURL変更」「ログイン試行回数制限」などの設定も、

シンプルながら効果的な防御手段です。

バックアップの重要性

セキュリティ対策と並んで欠かせないのが、定期バックアップです。

サイトが攻撃を受けた際やデータが消失した場合でも、バックアップがあれば迅速に復旧できます。

バックアップは以下の2種類を組み合わせると安心です。

- サーバー側バックアップ:レンタルサーバーに自動保存

- 外部バックアップ:Google DriveやDropboxなどに定期保存

可能であれば「毎週1回+大きな更新前後に手動バックアップ」を実施しましょう。

ホームページは、制作後の運用・保守こそが成果を左右する最大の要因です。

定期更新とセキュリティ対策を習慣化することで、

安全で信頼性の高い会社サイトを長く育てていくことができます。

集客・アクセス解析の基本を押さえよう

会社ホームページを公開したら、次のステップは「集客」です。

どんなに優れたデザインでも、訪問者がいなければ成果にはつながりません。

そのためには、SEO・SNS・広告・アクセス解析といった運用施策を組み合わせて、

継続的に改善していくことが重要です。

ここでは、効果的に集客し、成果を最大化するための基本を紹介します。

SEO対策:検索エンジンでの露出を高める

SEO(検索エンジン最適化)は、Googleなどの検索結果で上位表示を狙う施策です。

自然検索からのアクセスはコストがかからないため、長期的な集客基盤になります。

基本的なSEOのポイント

| 項目 | 内容 |

| キーワード選定 | 「地域名+業種」「サービス名+目的」など具体的な検索語を選ぶ |

| タイトルタグ(title) | 各ページに固有のタイトルを設定し、主要キーワードを含める |

| メタディスクリプション | ページ内容を簡潔に説明し、クリックを誘導する |

| 見出し(hタグ)構造 | h2・h3を適切に使い、情報の階層を明確にする |

| コンテンツ内容 | ユーザーの悩みを解決する具体的で信頼性ある内容を提供 |

| 内部リンク | 関連ページをつなぎ、サイト全体を巡回しやすくする |

| モバイル対応 | スマホでの表示最適化(レスポンシブデザイン) |

| ページ速度 | 画像圧縮・キャッシュ設定などで読み込み時間を短縮 |

特に、「サービスページ」「実績紹介」「コラム記事」などは、

検索流入を増やしやすいページです。

SEOは短期間では成果が出にくいですが、更新を続けることで確実に効果が蓄積します。

「月1回の情報追加」を目標に、定期的な記事更新を行うと良いでしょう。

SNS・広告連携:幅広いチャネルで認知度アップ

ホームページへの集客は、SEOだけでは不十分です。

特に立ち上げ初期は、SNSや広告との連携でアクセスを増やすのが効果的です。

SNS活用のポイント

| SNS | 特徴 | 活用例 |

| X(旧Twitter) | 拡散性が高く、リアルタイムな情報発信に最適 | 新着情報や採用情報を投稿 |

| ビジュアル重視。デザイン・美容・飲食業と相性◎ | 施工事例や商品写真を発信 | |

| 企業・地域コミュニティとの親和性が高い | BtoB企業の認知拡大や採用PR | |

| ビジネス特化型SNS | 業界実績や社員紹介などの発信に最適 |

SNS運用のコツは、自社サイトへの導線を必ず設置すること。

プロフィールや投稿内にURLを掲載し、ホームページへの流入を促します。

広告活用のポイント

- Google広告:検索キーワードに基づいて表示されるリスティング広告。短期集客に効果的。

- Meta広告(Facebook/Instagram):地域や年齢層など細かくターゲティングできる。

- YouTube広告:動画でブランディングや採用PRを行いたい企業におすすめ。

広告は費用がかかりますが、ターゲットを絞れば高い費用対効果を発揮します。

「短期的な露出=広告」「中長期的な集客=SEO」と使い分けるのが理想です。

Googleアナリティクスなど解析ツールの活用

ホームページ運用で成果を出すには、データに基づく改善(PDCA)が欠かせません。

その中心となるのが、「Googleアナリティクス」や「Googleサーチコンソール」といった無料ツールです。

主な分析ツールと役割

| ツール名 | 主な機能 | 活用の目的 |

| Googleアナリティクス(GA4) | 訪問者数、滞在時間、流入経路の分析 | ユーザーの行動を把握し改善に活かす |

| Googleサーチコンソール | 検索キーワード、掲載順位、クリック率の分析 | SEO効果の検証と改善 |

| Googleビジネスプロフィール | 検索・地図上での企業情報管理 | 地域ビジネスの集客強化 |

| ヒートマップツール(例:Clarity) | クリックやスクロールの可視化 | デザイン改善や導線最適化 |

分析の基本ステップ

- データを計測する(アクセス解析ツールを導入)

- 現状を把握する(どのページが見られているか、どこで離脱しているか)

- 改善仮説を立てる(導線変更・コンテンツ追加など)

- 効果を検証する(再測定し、数値の変化を確認)

このサイクルを繰り返すことで、確実にホームページの成果が向上していきます。

よくあるQ&A:初心者の疑問を一挙解消

会社ホームページの作成を検討する中で、

「自作って本当にできるの?」「SEOって何をすればいい?」など、

多くの人が共通して抱く疑問があります。

ここでは、初心者がつまずきやすいポイントをQ&A形式でわかりやすく解説します。

ホームページを自作するのはどれくらい難しい?

初心者でも十分に自作は可能です。

特に近年は、Wix・ペライチ・Jimdoなどのホームページ作成ツールが進化しており、

ドラッグ&ドロップ操作だけでデザインを完成させることができます。

ただし、目的によって難易度は変わります。

| 作成方法 | 難易度 | 特徴 |

| ホームページ作成ツール | ★☆☆☆☆ | 操作が直感的。初心者でも数時間で公開可能。 |

| WordPress | ★★★☆☆ | 設定に慣れる必要あり。更新・SEOに強い。 |

| HTML/CSS自作 | ★★★★★ | コーディング知識が必須。自由度は最高。 |

「とりあえず自社の名刺代わりにしたい」場合はツールでも十分です。

一方で、「将来的に集客・SEOを強化したい」ならWordPressでの構築がおすすめです。

制作環境は何を選べばいい?サーバー・ドメインの選定

ホームページを公開するには、サーバーとドメインの2つが必要です。

簡単に言うと、サーバーは「データを置く場所」、ドメインは「ネット上の住所」です。

サーバー選びのポイント

- 安定性と速度が重要:表示が遅いと離脱率が上がる

- WordPress対応サーバーを選ぶと設定が簡単

- 初心者なら「エックスサーバー」「ロリポップ」「ConoHa WING」などが人気

ドメイン選びのポイント

| ドメイン種別 | 特徴 | 信頼性 |

| .co.jp | 日本の法人専用。信頼度が非常に高い | ★★★★★ |

| .jp | 個人・法人どちらもOK | ★★★★☆ |

| .com | 世界的に使われる定番 | ★★★★☆ |

また、「サーバー契約と同時にドメイン取得」できるサービスを選ぶと管理が楽になります。

セット契約でドメインが永久無料になるキャンペーンも多く実施されています。

SEOは具体的にどう始める?効果を出すためのポイント

SEO対策とは、検索エンジンで上位に表示させるための工夫です。

難しく聞こえますが、基本を押さえれば誰でも始められます。

初心者がまずやるべきSEOの3ステップ

- キーワードを決める

例:「地域名+業種(東京 建設会社)」「サービス名+目的(ホームページ制作 集客)」 - コンテンツを充実させる

会社概要・事業内容・実績紹介など、ユーザーが知りたい情報を丁寧に掲載する。 - ページを定期的に更新する

最新情報を追加することで検索エンジンからの評価が上がる。

効果を出すポイント

- 各ページのタイトルと見出しにキーワードを自然に入れる

- 画像には「alt(代替テキスト)」を設定して内容を伝える

- モバイル対応(レスポンシブデザイン)を必ず実装

- Googleビジネスプロフィールを登録して地域検索に強くする

SEOは即効性よりも継続性が命。

「月1回の記事更新」でも、1年続ければ確実に検索順位に反映されていきます。

外注と自作、結局おすすめはどっち?

結論から言えば、目的と予算で選ぶのが正解です。

| 比較項目 | 自作 | 外注 |

| 費用 | 低コスト(月1,000円前後〜) | 数十万円〜が一般的 |

| 制作スピード | 早い(最短1日〜) | 打ち合わせ含め1〜2ヵ月 |

| デザイン自由度 | 制限あり | 高品質・独自デザイン可 |

| SEO対策 | 自分で対応 | 専門家が設計 |

| 運用のしやすさ | 自分で全管理 | 保守契約でサポートあり |

こんな人には自作が向いている

- 費用を抑えて始めたい

- 小規模事業で情報更新が少ない

- デザインよりスピード重視

こんな人には外注が向いている

- ブランドイメージを重視したい

- 集客や採用など、成果重視のサイトを作りたい

- 社内にWebの知識がない

迷った場合は、まずは自作で試し、後から外注でリニューアルするという段階的な方法もおすすめです。

初期コストを抑えつつ、運用で得た知見をもとにプロに依頼すれば、無駄のない投資が可能になります。

このように、ホームページ制作には明確な「正解」はなく、

企業の規模・目的・リソースに応じて最適な方法を選ぶことが大切です。

まとめ:会社ホームページでビジネスを加速しよう

会社ホームページは、今や「あると便利なもの」ではなく、

信頼・集客・採用を支えるビジネスの基盤です。

本記事で解説したように、サーバーやドメインの準備から始まり、

目的設定、制作方法の選定、ページ構成、そして運用・分析まで、

一つひとつのステップを丁寧に設計することで、

ホームページは“企業の営業力”を大きく伸ばすツールに変わります。

本記事のポイントおさらい

| 項目 | 内容の要点 |

| ホームページを作る目的 | 信頼性向上・集客・採用・ブランディング |

| 必要な準備 | サーバー・ドメイン・会社情報・素材の整理 |

| 制作方法 | WordPress・HTML自作・作成ツール・外注の4パターン |

| 成功のカギ | 目的に沿った戦略設計と継続的な更新 |

| 運用の重要性 | メンテナンスとセキュリティ対策で長期安定運用 |

| 集客・分析 | SEO・SNS・広告・アクセス解析で効果を数値化 |

会社ホームページは、作って終わりではなく、運用して育てる資産です。

定期的な更新と分析を繰り返し、ユーザーに価値を届け続けることで、

検索エンジンからの評価も高まり、自然と集客力も向上します。

もし「何から始めればいいかわからない」という場合は、

まずは小さく始めて、改善しながら育てることを意識しましょう。

最初は簡単な構成でも構いません。運用を通じて、確実にサイトは成長していきます。

会社のホームページは、あなたのビジネスの顔であり、最強の営業パートナーです。

戦略的に作り、丁寧に運用すれば、信頼・売上・採用のすべてを加速させる武器となります。

今こそ、自社の魅力を発信する一歩を踏み出し、

ホームページを通じて新しいビジネスチャンスを掴みましょう。

無料でWEBサイトを作成するなら「MAQE」

MAQEは、無料からはじめられるWEBサイト作成サービス(CMS)です。ITエンジニアやデザイナーでなくても、誰でも安く・早く・簡単に“いい感じ”のWEBサイトが作成できます。

個人から小規模ビジネスまで、プロのような仕上がりを手軽に実現できるのが特長です。

詳しくはこちら:https://maqe.website/