「患者数が伸び悩んでいる」「ホームページを作ったまま放置している」

そんなお悩みを抱える歯科医院の院長・ご担当者様は少なくありません。

現代では、**患者が歯科医院を探すとき、最初に見るのは“ホームページ”**です。

ただ単に作るだけではなく、集患に強く、信頼感を与える設計になっているかどうかが、来院数を左右する大きな要素となります。

本記事では、これからホームページを新規制作・リニューアルしたいと考えている歯科医院の方向けに、以下のような内容をわかりやすく解説します:

- 制作前に押さえておくべき準備ポイント

- 実際の制作ステップと必要な費用相場

- 成果を出すためのSEO・MEO対策や制作会社の選び方

「何から始めればいいのかわからない」

「費用対効果の高いサイトを作りたい」

そんな悩みをお持ちの方でも安心して読み進められるように、歯科業界に特化した視点で丁寧に解説しています。

競合に埋もれない医院ホームページを作りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

歯科ホームページ制作前に押さえておきたいポイント

歯科医院がホームページを新規に制作したりリニューアルする際、事前に押さえておくべき重要なポイントがいくつかあります。

「なんとなく作る」のではなく、目的を明確にし、戦略的に情報設計を行うことで、患者さんにとって価値あるサイトになり、集患・増患にもつながります。

ここでは、制作前に検討すべき要素を3つに分けて解説します。

医院の特徴・強みを明確化する

ホームページは、数ある歯科クリニックの中から選ばれる理由を伝える最初の接点です。

そのため、まずは医院の「強み」「専門性」「診療方針」「地域性」といったポイントを洗い出すことが不可欠です。

たとえば以下のような点を整理しましょう。

- 矯正歯科や小児歯科など診療科目の専門性

- 最新機器の導入や感染対策など設備面の安心感

- 地域に根ざした医療提供や子育て世代にやさしい配慮

このような医院独自の魅力は、ブランディングの軸になります。ホームページの構成やデザインに反映させることで、他院との差別化にもつながります。

患者が求める情報の整理と優先順位づけ

ホームページは院長やスタッフの「伝えたいこと」を載せる場ではなく、患者さんが知りたいことを分かりやすく伝えるメディアです。

まずは患者目線で必要な情報をリストアップし、それぞれの優先順位を決めて配置しましょう。

主な情報例:

- 診療時間・アクセス・駐車場の有無

- 対応している診療内容(インプラント、小児矯正など)

- 料金体系や保険適用の有無

- 医師・スタッフの紹介

- 院内の写真や雰囲気

とくにスマホで閲覧するユーザーが多いため、「見たい情報にすぐアクセスできる」設計が大切です。

メニュー構成や導線設計の段階から意識しておくことで、離脱を防ぎ、来院率アップにもつながります。

医療広告ガイドラインを遵守するための基礎知識

歯科医院のホームページは「医療広告の一種」として扱われます。

そのため、厚生労働省の医療広告ガイドラインに基づいた内容にしなければなりません。

違反があると指導・削除の対象になるだけでなく、患者との信頼関係にも悪影響を及ぼしかねません。以下は特に注意すべきポイントです。

| 注意点 | 内容例 |

| 優良誤認の禁止 | 「絶対に治る」「地域No.1」など根拠のない表現 |

| 比較表現の禁止 | 「他院より安い」「最新治療で最短完治」など |

| 実績・症例の掲載制限 | Before/Afterや手術件数の記載には条件あり |

| 広告可能事項の明記 | 自由診療の料金や治療内容には詳細説明が必須 |

ホームページ制作会社に依頼する際は、医療広告ガイドラインに精通しているかどうかを確認するのが安心です。

また、公開後もガイドライン改訂への対応ができる体制を整えておくと、長期的なリスク回避につながります。

ホームページ制作の基本ステップと流れ

歯科医院のホームページを制作する際、「何を目的に」「どのような流れで」制作を進めるのかを把握しておくことが成功のカギです。

闇雲にデザインや機能を盛り込むのではなく、戦略的な段階を踏んで進行することが集患効果に直結します。

ここでは、制作開始から公開・運用までの基本ステップを3段階に分けて解説します。

要件定義とゴール設定:集患目標・医院ブランディング

まず最初に行うのが「要件定義」です。これは、ホームページで達成したい目的や方向性を明確にする工程を指します。

歯科医院における目的の多くは以下の2点に集約されます:

- 新患・再来患者の集患・増患

- 医院のブランド価値や信頼感の醸成

この段階では以下のような項目を整理しておくと、後工程がスムーズになります。

| 要件定義の内容 | 具体的な検討事項 |

| ターゲット | 小児/矯正/高齢者層などの属性定義 |

| 集患目標 | 月◯件の新患、近隣地域で上位表示など |

| ブランディング | 清潔感、優しさ、安心感などの訴求軸 |

| 競合調査 | 他院サイトの構成・強み・掲載内容の分析 |

このフェーズを疎かにすると、制作途中で方針がぶれたり、患者に刺さらないサイトになってしまうリスクがあります。

サイト構成・デザイン設計とCMS選定

次に進むのが「サイト構成とデザインの設計」、そして「CMS(コンテンツ管理システム)の選定」です。

この工程では、誰に・どんな順序で・どんな印象で情報を届けるかを設計します。

サイト構成の基本例:

- トップページ

- 診療案内(一般歯科/小児歯科/矯正歯科 など)

- 医院紹介(院長挨拶・スタッフ紹介)

- 院内設備・感染対策

- アクセス・診療時間・予約情報

- よくある質問・お知らせ

サイト構成に基づき、ユーザーの導線やコンバージョンポイント(予約・問い合わせ)を明確にしていきます。

デザイン設計のポイント:

- 視覚的に安心感・清潔感を与える色使い

- スマホでも読みやすいレスポンシブ対応

- 医院の雰囲気を反映するオリジナル写真の活用

また、CMSにはWordPressをはじめとするツールがよく使われます。CMSを導入することで、診療日程やお知らせの更新を医院側でも簡単に行えるようになります。

公開後の保守・運用計画

ホームページは「公開したら終わり」ではありません。むしろ本当の勝負は公開後の運用フェーズにあります。

この段階では、情報の更新・アクセス解析・SEO対策の強化などを継続的に行う必要があります。

運用の主なポイント:

| 運用項目 | 目的・内容 |

| 診療情報の更新 | 診療時間・休診日などの正確な情報提供 |

| お知らせの発信 | 新サービス・スタッフ紹介・感染対策の共有 |

| アクセス解析 | Google AnalyticsやSearch Consoleで分析 |

| SEO/MEOの調整 | 地域名+歯科のキーワードで上位維持を目指す |

| セキュリティ管理 | SSL設定・CMSのアップデート対応など |

また、制作会社との保守契約を結ぶことで、トラブル対応や定期的なアップデートが任せられるため、忙しい医院側にとっても安心です。

特に医療機関では、正確性・信頼性・最新性の維持が信頼構築につながります。

公開後の運用体制をあらかじめ計画しておくことが、長く患者さんに選ばれるホームページの土台になります。

制作会社を選ぶための4つの基準

歯科医院のホームページ制作において、「どの制作会社に依頼するか」は成果を大きく左右する重要な判断です。

とくに医療業界は専門性や法規制が関わるため、一般的なWeb制作会社では対応が難しい場合もあります。

ここでは、歯科業界向けにホームページを制作する際に重視すべき4つの基準を紹介します。

これらの視点から比較・検討することで、費用対効果の高い制作パートナー選びが可能になります。

歯科医療業界に特化した実績・ノウハウ

歯科医院のホームページ制作は、医療業界特有のルールや患者心理への理解が求められます。

そのため、依頼先としては歯科・医療業界に特化した制作実績を豊富に持つ会社が望ましいです。

実績のある制作会社は以下のような点に長けています:

- 歯科医院でよく使われるページ構成の提案

- 小児歯科・矯正歯科・審美歯科など診療科目ごとの訴求方法の最適化

- 他院との差別化を図るブランディング戦略

- 来院につながる導線設計と集患ノウハウ

制作実績ページや事例紹介では、同じような地域や診療内容の医院例があるかを確認しておくと参考になります。

SEO・MEO対策への対応力

ホームページは「作って終わり」ではなく、「見つけられて初めて意味がある」ものです。

特に歯科医院では、検索エンジン上での表示順位(SEO)と地図検索やローカル検索での表示(MEO)が集患効果を大きく左右します。

優れた制作会社は以下のような対応を提供しています:

- 地域名+診療科目(例:渋谷 小児歯科)などローカルSEOキーワードの最適化

- Googleビジネスプロフィールとの連携・最適化支援

- スマホ対応や表示速度の改善など内部SEO施策

- コンテンツ設計に基づいた患者目線の情報配置

SEOやMEOの知識・対応力がない会社に依頼してしまうと、ホームページが検索結果に表示されず、来院数に結びつかないケースもあります。

医療広告ガイドライン遵守体制

医療機関のホームページは、厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」の対象です。

このガイドラインに違反すると、削除指導やトラブルに発展するリスクがあります。

そのため、制作会社が医療広告ガイドラインの最新動向に精通しているかどうかは極めて重要です。

チェックすべき対応例:

- NG表現(例:「必ず治る」「最先端治療」など)への理解と対処

- 症例・実績掲載に必要な条件(詳細説明・限定解除要件など)の整理

- 医療法や薬機法に基づくコンテンツチェック体制

- 開示すべき事項(自由診療の料金・リスク)の正確な記載

「医療広告対応可能」と明記されているか、「医療機関専門」とうたっているかを公式サイトで確認しておくと安心です。

料金・サポート内容の明確化

最後に重要なのが「料金体系とサポート内容が明確であるかどうか」です。

ホームページ制作では、初期費用の他に月額保守費用やオプション費用がかかるケースが多く、トータルコストが分かりにくいことがあります。

以下のような観点で事前に確認しておきましょう。

| 比較項目 | チェック内容 |

| 初期費用 | テンプレート型/オリジナルデザインの違いと価格差 |

| 月額費用 | 保守管理・CMS更新・サーバー維持などの範囲 |

| オプション | 撮影、予約システム、広告運用などの有無と料金 |

| サポート | 修正対応の範囲/レスポンス速度/相談体制の有無 |

「安いだけの制作会社」では、後々の修正対応が有料だったり、SEO施策が一切含まれていない場合もあるため、契約前に細かく明示されているかを必ず確認しましょう。

この4つの観点をもとに、自院に合った制作会社を選ぶことが、成功するホームページ制作の第一歩です。

歯科医院ホームページ制作にかかる費用相場

ホームページ制作を検討する際、最も気になることのひとつが「どのくらいの費用がかかるのか」という点です。

しかし、制作費用は一律ではなく、選ぶプランやオプション内容によって大きく異なります。

ここでは、歯科医院のホームページ制作にかかる一般的な費用相場と、費用構成の内訳について解説します。

テンプレート型とオリジナルデザイン型の違い

まず最初に把握しておきたいのが、ホームページの制作形式による費用の違いです。

歯科医院向けホームページでは、主に以下の2つのスタイルが選ばれています。

| 項目 | テンプレート型 | オリジナルデザイン型 |

| 初期費用相場 | 約20〜50万円 | 約60〜150万円 |

| デザイン自由度 | 低(既成のレイアウト) | 高(完全オーダーメイド) |

| 制作期間 | 1〜2ヶ月程度 | 2〜4ヶ月程度 |

| 向いている医院 | 低予算・開業初期 | ブランディング重視・差別化したい医院 |

テンプレート型は、あらかじめ用意されたデザインをベースに作成するため、コストを抑えながら短納期で制作できるのがメリットです。

一方で、自由な設計や医院独自の世界観を表現したい場合には、オリジナルデザイン型が適しています。

とくに都市部や競合が多いエリアでは、医院ブランディングや差別化が重要になるため、オリジナル設計が効果的といえるでしょう。

追加オプション(撮影・予約システム・広告運用など)

ホームページ制作における費用は、「制作本体」だけでは完結しません。

集患効果を高め、患者さんに信頼されるサイトを作るためには、必要に応じて追加オプションの導入も検討すべきです。

主な追加オプションとその費用相場は以下の通りです。

| オプション内容 | 相場の目安 | 解説 |

| 院内・スタッフ写真撮影 | 5〜15万円 | 雰囲気・清潔感を伝える重要要素 |

| 予約システム連携 | 5〜20万円 | Web予約の導入で利便性・CV率向上 |

| Googleマップ・MEO対策 | 3〜10万円 | ローカル検索での表示強化 |

| Web広告運用サポート(リスティングなど) | 月額3〜10万円 | 即効性ある集患を狙う場合に有効 |

| 定期更新・保守管理 | 月額5,000円〜3万円程度 | 情報更新やトラブル対応を外部委託 |

撮影やオリジナル画像は、患者に「この医院なら安心できそう」と思わせる視覚的効果が高く、医院の信頼感を高める要素としておすすめです。

また、予約システムの導入により、スマホからの予約がしやすくなり、新患獲得数の底上げに直結します。

広告運用やMEO施策に関しては、初期費用に含まれないケースが多いため、事前に見積もりを確認しておくことが重要です。

歯科医院のホームページ制作における費用は、「何を重視するか」「どこまで任せるか」によって大きく変わります。

最終的な判断では、価格だけでなく、その金額が成果(集患・ブランディング)にどう結びつくかを意識して検討することが大切です。

歯科医院の集患・増患につながるSEO・MEO対策

どれだけ良いホームページを作っても、患者に見つけてもらえなければ意味がありません。

そのために不可欠なのが「SEO(検索エンジン最適化)」と「MEO(Map Engine Optimization:地図エンジン最適化)」です。

SEOとMEOは、どちらも“検索結果で医院を目立たせる”ための対策であり、Webからの集患数に大きく影響します。

地域名+歯科キーワードで上位表示を目指すコツ

歯科医院のSEOで最も効果的なのは、「地域名+診療科目」などのローカルキーワードを狙うことです。

たとえば、「世田谷区 小児歯科」「大阪市 矯正歯科」などのように、患者が実際に検索しそうなキーワードをホームページに自然に盛り込みます。

上位表示を目指すためのポイントは以下の通りです。

| 対策項目 | 解説 |

| タイトル・見出しの最適化 | 「◯◯市の小児歯科なら○○歯科クリニック」など、地域名をタイトルや見出しに含める |

| 固有ページの設置 | 「診療科目別ページ」「アクセスページ」など、キーワードごとの詳細ページを用意する |

| 院長紹介・地域密着感 | 地元とのつながりや診療方針を紹介し、検索エンジンに“地域密着型”と認識させる |

| 内部リンク設計 | 関連ページ同士を適切にリンクし、サイト全体の構造を明確にする |

また、Googleの検索結果では、MEOによって地図上に医院が表示されるエリア(ローカルパック)も重要です。

地図上に自院を上位表示させるには、「Googleビジネスプロフィールの最適化」が欠かせません。

対応すべきMEO施策:

- 正しい医院名・住所・診療時間の登録(NAP情報)

- カテゴリ設定(例:小児歯科医院、矯正歯科など)

- 定期的な投稿機能の活用(診療案内・イベントなど)

- 患者の口コミへの返信対応

これらをしっかりと行うことで、“近くの歯医者”を探している患者層の来院につながりやすくなります。

口コミ・SNS・ポータルサイトとの連携

ホームページ単体ではなく、他のWeb媒体と連携することで集患効果はさらに高まります。

特に重要なのが「口コミ」「SNS」「歯科ポータルサイト」です。

口コミの活用

GoogleマップやEPARKなどの口コミは、医院選びの決定打になることも多い要素です。

- 口コミ数や評価が高いと、検索順位やクリック率も向上

- 良い口コミには積極的に返信し、患者との信頼関係を可視化

- ネガティブな口コミにも真摯な対応を行うことが好印象に

SNSとの連携

InstagramやFacebookなどのSNSでは、医院の日常やスタッフの人柄を発信することで、親近感を持ってもらえます。

- 院内の雰囲気やイベントの紹介

- 院長の健康コラムや歯科に関する豆知識

- スタッフ紹介や新人歓迎などの投稿

SNSは検索結果には直接反映されませんが、ブランド認知や口コミ拡散には大きな力があります。

歯科ポータルサイトの活用

EPARK歯科や歯科タウンなどのポータルサイトへの登録も、新患獲得には効果的です。

- Web予約機能と連携可能な場合あり

- ポータルサイト経由でホームページへ送客

- 地域・診療科目・条件で絞り込みされやすい

Web全体を“医院の情報網”として設計・運用することで、単体の施策よりも集患効果は飛躍的に向上します。

歯医者ホームページ制作のまとめ

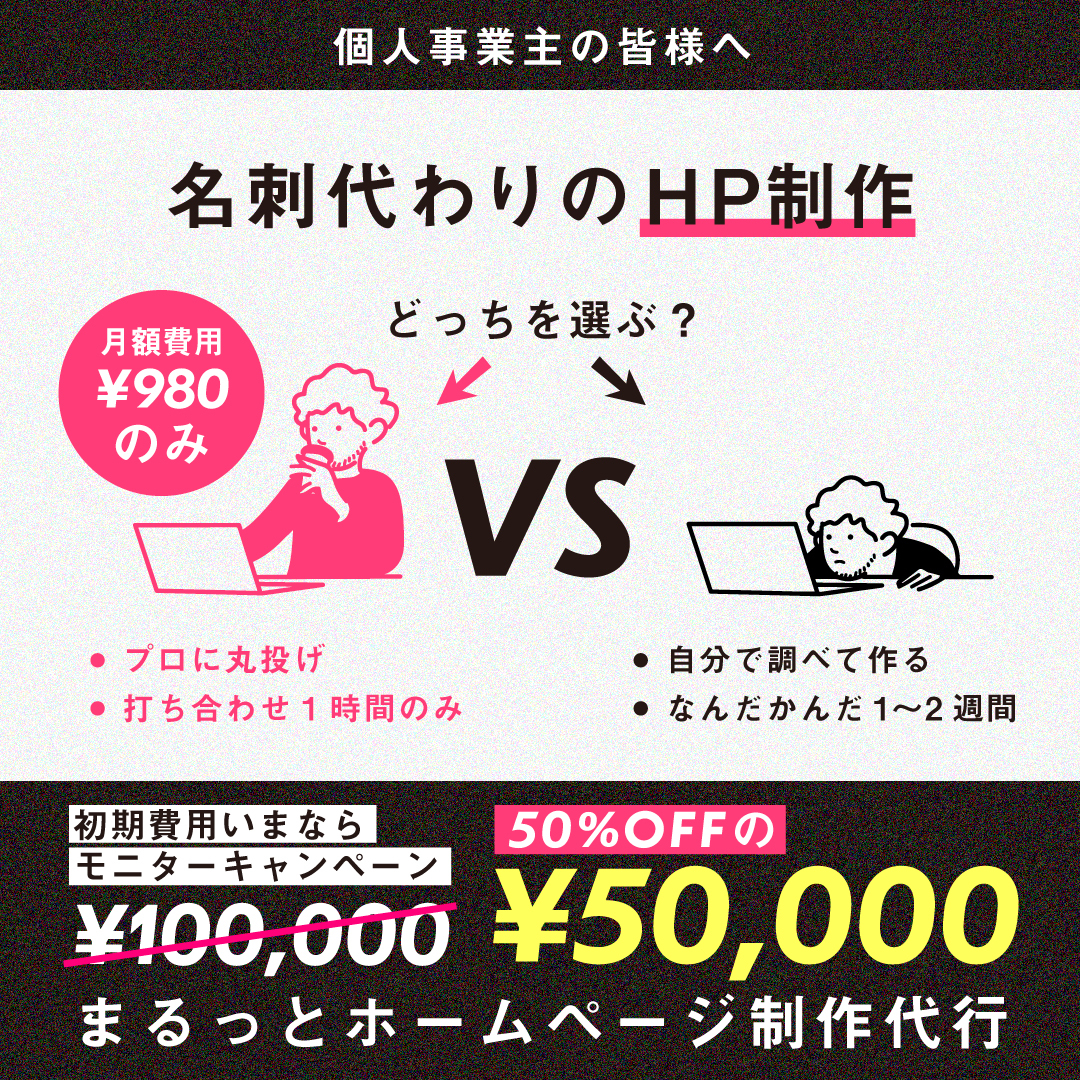

歯科医院のホームページは、単なる「名刺代わり」ではなく、集患・増患・医院ブランディングの要となる重要なツールです。

適切な設計と運用を行うことで、地域の患者さんに選ばれ続ける医院づくりを強力にサポートしてくれます。

本記事では、歯医者ホームページ制作における要点を以下のように解説しました:

- 制作前の準備段階では、医院の特徴や強みの整理、患者目線での情報設計、医療広告ガイドラインへの理解が不可欠

- 制作ステップでは、要件定義からデザイン設計、CMS選定、公開後の運用計画まで一貫して戦略的に取り組むことが重要

- 制作会社選びでは、歯科専門の実績、SEO・MEO対応力、ガイドラインへの理解、明確な費用体系の4点に注目

- 費用面では、テンプレート型とオリジナル型の違いや、撮影・予約システム・広告運用などのオプション費用を把握

- 集患対策として、地域名+診療キーワードによるSEO、MEO最適化、口コミ・SNS・ポータルサイトとの連携が鍵

特にWebに不慣れな院長・担当者の方でも、信頼できる制作会社と連携しながら進めることで、大きな負担なく効果的なホームページ運用が可能です。

今後ますます競争が激しくなる歯科業界において、“患者に見つけてもらえる・選ばれるホームページ”の存在は欠かせません。

開業準備中の方も、既存サイトのリニューアルを検討中の方も、まずは目的と課題を整理することから始めてみてください。